L'AGNEAU CHASTE, par Franck Varjac

Minos - La Différence, 2000

Un sujet délicat traité avec justesse

« Accueilli par le silence d’une presse tétanisée par le sujet », prévient la quatrième de couverture, le premier roman de Franck Varjac fut tout de même chroniqué par Josyane Savigneau pour Le Monde : « Il fallait sans doute du courage pour choisir comme sujet d’un premier roman une histoire d’amour entre un jeune garçon et un adulte en un temps où la juste dénonciation de la pédophilie, des contraintes inadmissibles imposées par des adultes à des enfants, a tout recouvert, y compris les ambiguïtés de l’adolescence et le mystère de certaines rencontres improbables, de certaines initiations désirées et inoubliables. Il fallait aussi du talent pour réussir, à son coup d’essai, un récit sur ce thème. Franck Varjac possède ce courage et ce talent. On est comme happé par son texte et on le lit sans pouvoir s’arrêter. » (Je reproduis ici le texte imprimé en quatrième de couverture du roman.)

« Accueilli par le silence d’une presse tétanisée par le sujet », prévient la quatrième de couverture, le premier roman de Franck Varjac fut tout de même chroniqué par Josyane Savigneau pour Le Monde : « Il fallait sans doute du courage pour choisir comme sujet d’un premier roman une histoire d’amour entre un jeune garçon et un adulte en un temps où la juste dénonciation de la pédophilie, des contraintes inadmissibles imposées par des adultes à des enfants, a tout recouvert, y compris les ambiguïtés de l’adolescence et le mystère de certaines rencontres improbables, de certaines initiations désirées et inoubliables. Il fallait aussi du talent pour réussir, à son coup d’essai, un récit sur ce thème. Franck Varjac possède ce courage et ce talent. On est comme happé par son texte et on le lit sans pouvoir s’arrêter. » (Je reproduis ici le texte imprimé en quatrième de couverture du roman.)

L’éditeur annonce donc la couleur. Depuis, Franck Varjac a publié un second livre, L’œuf et le roc, recueil de nouvelles dont les sujets, sans être aussi délicats, démontrent la volonté de l’écrivain de donner la parole à des personnages inhabituels. Né en 1960, Varjac avait quarante ans lorsque fut publié L’agneau chaste. Sensiblement l’âge de son narrateur dans le prologue et l’épilogue du roman, qui encadrent le récit fait par l’auteur mûr de l’amour « improbable » vécu l’année de ses treize ans.

David, qui fête ses treize ans cette année-là, rencontre Fabrice, un homme de trente-deux ans, marié et père d’un enfant. Entre l’adulte et le jeune garçon, la rencontre est inattendue, troublante et troublée. Varjac raconte ce trouble, la curiosité, le désir, la honte, l’attraction combattue et finalement consentie. Le sujet est délicat, certes, mais traité ici avec justesse et sensibilité. En donnant la parole au jeune garçon et en racontant au présent, Varjac met son lecteur directement au contact de la sensibilité du personnage. Il contourne le « scandale » en faisant entendre l’émoi de l’adolescent et non le désir de l’adulte. De Fabrice, on saura peu de choses, juste ce qu’il dit lui-même. De David, en revanche, on connaît tout : la peur, l’angoisse, l’insomnie, la honte – et surtout ce sentiment d’être brutalement coupé de son entourage, scolaire et familial, d’être devenu un étranger dans sa propre maison, étranger à sa propre vie, à cause d’un amour interdit. L’adolescent, qui au début du roman évoque son corps encore « enfantin », tout juste au seuil des changements de l’adolescence, fait l’expérience d’un amour qui ne demande pas à être compris mais qui le met de fait au ban de la société : autour de lui, ce n’est, il le sent, il le sait, qu’incompréhension et intolérance. Impossibilité de partager, donc obligation du secret, qui rend le mélange de désir et de honte difficile à gérer pour un jeune garçon qui ne connaît ni l’amour ni le monde.

C’est cet état transitoire et incertain que Varjac parvient à décrire avec justesse, sans forcer le ton. David fait certes l’expérience du sexe mais aussi celle de la vie : l’expérience du mensonge, de l’ostracisme, de la violence que provoquent l’incompréhension et l’intolérance. L’écrivain opte pour une approche quasi documentaire, en ce sens qu’il ne cherche pas à susciter le mélodrame ; le drame est bien suffisant, mais il est vécu à travers les émotions et les réflexions du jeune garçon, dans le refus de l’emphase. Varjac ne commente rien ; il montre, il écoute. Des autres personnages, comme de Fabrice (le père, la mère, le frère et la sœur, les grands-parents de David), on n’a que les actes, livrés tels quels. Et le lecteur, jamais, n’est sollicité autrement que comme témoin.

Le choix de la narration n’est évidemment pas anodin. En encadrant le récit du jeune garçon par deux textes qu’énonce le narrateur adulte, Varjac impose une grille de lecture. Il prend d’emblée le contre-pied de la critique en donnant la parole à son « héros » devenu adulte, qui ne ressent ni honte ni culpabilité, ni haine surtout envers l’adulte qui l’aima enfant, mais au contraire joie d’un amour présenté comme pur : « je sais, aujourd’hui, que j’ai vécu des moments de bonheur infini, et rien, ni l’exil, ni l’oubli assassin de mes proches, rien ne me fera regretter ces moments d’amour pur ». Le voile est levé d’entrée sur la conclusion du roman, le texte présenté dans sa dimension dramatique, implacable, comme s’il n’y avait de toute façon qu’une conclusion possible (acceptable ?) à un tel amour ; mais la pureté du sentiment est ce que l’écrivain affirme dès ce prologue, en donnant voix à celui qui, entre tous, a droit de juger. Pas de victimisation donc. Pas d’accusation non plus. Juste une histoire d’amour – improbable, « scandaleuse », mais pure. Pas de prétention analytique, non plus : « Pourquoi un garçon de treize ans s’abandonna-t-il si facilement entre les bras d’un homme de trente-deux ? Je l’ignore. » Le propos du roman n’est pas de juger mais de raconter. « Que connaît-on de la pureté ? Il faut avoir treize ans pour le comprendre. » Passé ces quelques lignes, l’auteur laisse la parole à l’adolescent. Retour à l’été de ses treize ans. Le récit se fait au présent.

Le récit lui-même pourrait au fond, nonobstant son sujet délicat, être une histoire adolescente somme toute assez banale. L’été, la plage, le passage de l’enfance à l’adolescence par la découverte brutale du monde des adultes (et notamment du mensonge), les grands-parents sympathiques… Varjac reprend des éléments qui constituent les passages obligés des récits d’adolescence. La première « rencontre » entre le jeune garçon et l’adulte, puis les rencontres secrètes du mercredi, ont quelque chose de très attendu. Le dénouement, ensuite, est vite « expédié ». L’important, ici, n’est pas tant dans l’événement que dans l’étude de la « psyché » adolescente. L’agneau chaste est un document sur la découverte de l’amour et le trouble qui ébranle les fondations de l’enfance lorsque cet amour est marqué du sceau de l’infamie. Dénué de jugement moral explicite, le roman n’en propose pas moins un instantané sans complaisance sur l’intolérance « ordinaire ». Une manière de noter que l’évolution des mentalités, dont on parle beaucoup, n’atténue pas forcément la brutalité des histoires particulières.

Thierry LE PEUT

Le cri pathétique de l'humaine condition

Le cri pathétique de l'humaine condition Se souvenir du passé et observer le présent

Se souvenir du passé et observer le présent

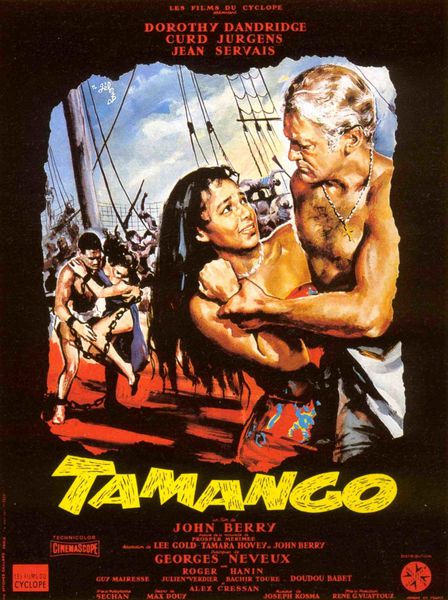

Sang négrier

Sang négrier La Citadelle des Neiges

La Citadelle des Neiges

Structure de la nouvelle :

Structure de la nouvelle : Les trois parties de ce roman paraissent distinctes mais se répondent par un effet d’échos, de reprises. Khady Demba, l’héroïne de la troisième partie, apparaît, fugace, dans la première partie, même s’il est difficile, en lisant le récit de sa vie, d’y replacer ce que nous apprenait cette première partie. De même, à mesure que le passé de Rudy Descas nous est révélé dans la deuxième partie, des lieux invitent à lier son histoire à celle que l’on a lue précédemment. Et cet oiseau en lequel Khady Demba semble finalement se métamorphoser répond à la buse menaçante qui poursuit Rudy Descas. Reprises, échos, liens ténus et jamais explicitement confirmés tissent donc entre les parties du roman un réseau de correspondances qui invite à l’appréhender comme un ensemble romanesque cohérent.

Les trois parties de ce roman paraissent distinctes mais se répondent par un effet d’échos, de reprises. Khady Demba, l’héroïne de la troisième partie, apparaît, fugace, dans la première partie, même s’il est difficile, en lisant le récit de sa vie, d’y replacer ce que nous apprenait cette première partie. De même, à mesure que le passé de Rudy Descas nous est révélé dans la deuxième partie, des lieux invitent à lier son histoire à celle que l’on a lue précédemment. Et cet oiseau en lequel Khady Demba semble finalement se métamorphoser répond à la buse menaçante qui poursuit Rudy Descas. Reprises, échos, liens ténus et jamais explicitement confirmés tissent donc entre les parties du roman un réseau de correspondances qui invite à l’appréhender comme un ensemble romanesque cohérent. La première nouvelle, « L’Orage », m’a rappelé Joseph Conrad. Le cadre exotique mais inquiétant, l’atmosphère un peu lourde, un peu humide, menaçante. Le cadre, ici, c’est une île, à deux jours de navigation d’une colonie pénitentiaire, à une centaine de milles de l’île Fuji ; là vit le docteur Partolle, avec sa femme, et un Chinois nommé Tsu Lang. Un jour, un bateau accoste ; l’homme, justement, en vient, de Fuji. Un homme nommé Pêche, au comportement étrange, qui, venu voir le docteur, agresse sa femme avant de s’en écarter brusquement, en proie à un tourment intérieur qui intrigue, inquiète, finit par émouvoir. Le tourment de cet homme est comme la tempête qui se prépare, à laquelle, d’abord, le docteur ne croit pas, mais qui devient une évidence à mesure que le ciel change, et l’air, et que la nouvelle progresse vers sa conclusion. Romain Gary respecte le principe de la nouvelle : la chute surprend, violente comme la tempête qui s’abat. On retient de ce texte court son climat pesant, le mystère qui préside au déroulement du récit, des personnages dont on ne sait pas grand chose mais dont l’écrivain crée en peu de mots la présence. On ne voit pas grand monde sur cette île ; aussi la venue d’un étranger est-elle source d’attente ; la femme du docteur, agressée d’abord, se lance ensuite à la suite de l’étranger, en dépit de la tempête, émue par sa détresse, par la brutalité dont elle a été la victime et qui, maintenant, l’intrigue et l’attire. Cela s’achève sur deux corps enlacés balayés par les vagues, sur une disparition, sur une tempête qui, attendue, déclenchée, finalement s’apaise et laisse les personnages devant ses conséquences. L’étranger est passé comme cette tempête, il est reparti, mais il laisse une réalité choquante, violente, qui bouleverse la femme quand son mari la lui révèle.

La première nouvelle, « L’Orage », m’a rappelé Joseph Conrad. Le cadre exotique mais inquiétant, l’atmosphère un peu lourde, un peu humide, menaçante. Le cadre, ici, c’est une île, à deux jours de navigation d’une colonie pénitentiaire, à une centaine de milles de l’île Fuji ; là vit le docteur Partolle, avec sa femme, et un Chinois nommé Tsu Lang. Un jour, un bateau accoste ; l’homme, justement, en vient, de Fuji. Un homme nommé Pêche, au comportement étrange, qui, venu voir le docteur, agresse sa femme avant de s’en écarter brusquement, en proie à un tourment intérieur qui intrigue, inquiète, finit par émouvoir. Le tourment de cet homme est comme la tempête qui se prépare, à laquelle, d’abord, le docteur ne croit pas, mais qui devient une évidence à mesure que le ciel change, et l’air, et que la nouvelle progresse vers sa conclusion. Romain Gary respecte le principe de la nouvelle : la chute surprend, violente comme la tempête qui s’abat. On retient de ce texte court son climat pesant, le mystère qui préside au déroulement du récit, des personnages dont on ne sait pas grand chose mais dont l’écrivain crée en peu de mots la présence. On ne voit pas grand monde sur cette île ; aussi la venue d’un étranger est-elle source d’attente ; la femme du docteur, agressée d’abord, se lance ensuite à la suite de l’étranger, en dépit de la tempête, émue par sa détresse, par la brutalité dont elle a été la victime et qui, maintenant, l’intrigue et l’attire. Cela s’achève sur deux corps enlacés balayés par les vagues, sur une disparition, sur une tempête qui, attendue, déclenchée, finalement s’apaise et laisse les personnages devant ses conséquences. L’étranger est passé comme cette tempête, il est reparti, mais il laisse une réalité choquante, violente, qui bouleverse la femme quand son mari la lui révèle.