THE MARK OF CAIN de Marc Munden

Channel 4 Television Corporation / Red Production Company, 2007

Baa Baa : l'agneau du sacrifice

La bataille de Bassora est un titre d’exploitation qui trompe le spectateur et dessert le film en créant un horizon d’attente très éloigné de ce qu’est vraiment le long-métrage de Marc Munden. Loin de conter une bataille, The Mark of Cain (le titre original) raconte le parcours moral et émotionnel de deux jeunes recrues de l’armée britannique lors de leur unique « tour » en Irak. Shane et Mark sont tout juste sortis de l’adolescence. Ils se retrouvent affrontés à la réalité de la guerre mais aussi à la dureté de la vie en communauté militaire. Au début du film, on entend le discours du colonel Tim Collins exhortant les soldats à traiter les Irakiens avec humanité, leur fixant comme objectif de laisser le pays meilleur qu’il n’est à leur arrivée. Il évoque la « marque de Caïn », épisode biblique qui rappelle le meurtre d’Abel par son frère Caïn, lequel fut alors stigmatisé par Dieu et condamné à une errance tourmentée. Cette « marque de Caïn » est celle que les deux jeunes gens vont ramener avec eux au pays, le symbole de la culpabilité qui détruira leurs vies à cause de ce qu’ils auront commis « là-bas ».

La bataille de Bassora est un titre d’exploitation qui trompe le spectateur et dessert le film en créant un horizon d’attente très éloigné de ce qu’est vraiment le long-métrage de Marc Munden. Loin de conter une bataille, The Mark of Cain (le titre original) raconte le parcours moral et émotionnel de deux jeunes recrues de l’armée britannique lors de leur unique « tour » en Irak. Shane et Mark sont tout juste sortis de l’adolescence. Ils se retrouvent affrontés à la réalité de la guerre mais aussi à la dureté de la vie en communauté militaire. Au début du film, on entend le discours du colonel Tim Collins exhortant les soldats à traiter les Irakiens avec humanité, leur fixant comme objectif de laisser le pays meilleur qu’il n’est à leur arrivée. Il évoque la « marque de Caïn », épisode biblique qui rappelle le meurtre d’Abel par son frère Caïn, lequel fut alors stigmatisé par Dieu et condamné à une errance tourmentée. Cette « marque de Caïn » est celle que les deux jeunes gens vont ramener avec eux au pays, le symbole de la culpabilité qui détruira leurs vies à cause de ce qu’ils auront commis « là-bas ».

La partie irakienne du film a pour volonté de montrer l’absurdité de la mission des soldats en soulignant leur inadéquation à l’environnement dans lequel cette mission est censée être exercée. Pas seulement celle des deux jeunes gens mais celle de l’ensemble des soldats. On retient par exemple une scène où ces derniers patrouillent dans une rue ; soudain, l’un d’eux crie « canette de coca ! » et tous se mettent aux abris. Suit le spectacle de soldats harnachés et lourdement armés guettant avec terreur la canette dans une rue déserte. La menace n’est pas ridicule : un objet aussi anodin qu’une canette peut cacher un engin explosif. Formés à s’en méfier, les soldats appliquent simplement une « règle d’engagement » élémentaire. L’officier, trouvant le courage de s’approcher, découvre ensuite qu’il s’agit d’une simple canette. Plus de peur que de mal, mais le sentiment demeure : la mort attend les soldats à n’importe quel moment, de la façon la plus inattendue.

Si cette scène paraît anecdotique, les interventions des soldats suivent cependant une gradation évidente. Après les avoir vus reculer devant une foule en colère dans une station essence, puis mettre la foule en déroute en menaçant de mettre le feu au carburant répandu sur le sol, on les retrouve autour d’une autre station essence, cette fois pour mettre fin à un lynchage en règle : une foule de plus en plus nombreuse veut battre à mort un homme accusé de faire le trafic du carburant. Les soldats veulent laisser partir l’homme, mais leur interprète leur explique que la foule ne l’acceptera pas ; ils veulent sa mort, ce qui correspond dans leur esprit à un acte de justice. Craignant la colère de la foule, les Britanniques emmènent alors le « prisonnier » à l’arrière d’un camion et, l’un après l’autre, le passent à tabac. C’est le premier acte de la déchéance de Shane et Mark. Un peu plus tard, l’un avoue n’avoir pas pu frapper l’homme, tandis que l’autre l’a fait. Ce n’est pas la peur de la foule qui est ici en jeu, et le fait que les soldats ont frappé un homme a priori innocent – en tout cas dans le cadre de leur mission. C’est le choix moral accompli au sein du groupe lui-même : les militaires se montrent solidaires de la décision de leur officier supérieur, et chacun participe au lynchage « alternatif », prenant sa part de la culpabilité induite par ce geste.

Lorsque, plus tard, un officier apprécié des soldats perd la vie au cours d’une attaque orchestrée par des insurgés dans une rue de la ville, consumé dans une explosion avec une jeune recrue qu’il essayait de sauver, le groupe se retrouve bientôt affronté à un choix du même ordre, mais dont la gravité et les conséquences seront bien supérieures. Choqués par la mort de leurs deux compagnons d’armes, incapables de retrouver les coupables, les soldats vont retourner leur colère contre les prisonniers qu’ils ont sous la main. On assiste à l’arrestation de deux hommes, que les soldats surnomment Heckle et Jeckel en s’amusant à les prendre en photo dans des postures ridicules, durant le transport vers le camp. Coupables ? Innocents ? Il est impossible de le savoir. Des armes ont été trouvées mais rien ne permet d’affirmer que les deux hommes sont des insurgés. Mêlés aux autres prisonniers dans le camp de détention, leur seule présence excite la rage des soldats, qui viennent de renvoyer au pays un cercueil ne contenant aucun corps, puisque leurs camarades ont été calcinés dans l’explosion. Un soir, le caporal Gant, que l’on percevait plutôt jusqu’alors comme un homme raisonnable, et qui avait exhorté ses hommes à garder leur calme, n’y tient plus : il entraîne les hommes de son unité dans le bloc de cellules, pour faire « justice », avec la bénédiction tacite de l’officier supérieur, qui ferme les yeux. Shane et Mark doivent faire un choix. Suivre, ou se distinguer. Ils suivent.

Les images des humiliations infligées aux prisonniers ne viendront que plus tard, lors de la cour martiale devant laquelle comparaîtra Shane. C’est l’onde de choc morale destructrice que filme Marc Munden, en raccompagnant les deux jeunes gens à leur retour au pays. Tandis que Mark éprouve les plus grandes difficultés à assumer la culpabilité, Shane s’y efforce en essayant d’en tirer gloire auprès des amis. Il veut faire rire en racontant ses exploits, et minimise les images qu’il montre à sa petite amie. Les images des humiliations, rapportées sur son portable. Rendues publiques à la suite d’une dénonciation, ces images font scandale et entraînent la convocation en cour martiale des deux jeunes recrues, lâchées par leur hiérarchie. Tandis que les deux jeunes gens sont sommés de s’offrir en victimes expiatoires, on assiste aux mensonges et aux contorsions du caporal Gant et du major Gilchrist pour minimiser leur propre implication. Munden filme les faits sans emphase mais sans laisser le moindre doute sur le point de vue moral qu’il porte sur l’armée. L’absurdité révoltante du « code d’honneur » du régiment est stigmatisée sans appel lorsque les deux « coupables » se débattent dans les affres éthiques sous le regard accusateur de leurs « compagnons d’armes ». L’un d’eux se suicide, l’autre se présente devant la cour martiale. Sous les yeux consternés des militaires, pour honorer la mémoire de son ami, il révèle ce qui s’est passé en Irak.

Le film se referme sur l’image de la victime expiatoire châtiée par ses « frères » d’armes : le visage en sang, tenant à peine debout, il est enfermé dans une cellule par ceux-là mêmes qui l’ont pressé de payer pour les autres en les épargnant, et lynché pour n’avoir pas tenu parole.

« Une des difficultés majeures lorsque l’on fait un film qui traite de problèmes en cours est la perspective d’être mis en porte-à-faux par les faits réels », disait le réalisateur, Marc Munden. « Avant que le film ne sorte, on craignait d’être accusé de ne pas représenter ou du moins d’exagérer la réalité. Au lieu de cela, la cour martiale, solidaire avec les civils irakiens torturés, a montré que notre film était une sous-représentation des atrocités qui ont eu lieu. » (1) Les images que s’autorise le film paraissent en effet bien « sages » comparées à celles qui ont depuis été révélées, tant en Grande-Bretagne qu’aux Etats-Unis.

The Mark of Cain a davantage l’allure d’un téléfilm que d’un film. C’est une illustration somme toute académique d’un fait de société devenu depuis une navrante évidence, qui vaut non seulement pour l’Irak mais pour les autres guerres, présentes, passées et à venir. Plus que la barbarie commise en temps de guerre, cependant, c’est l’intimidation et la brutalité au sein de l’armée que Marc Munden a voulu dénoncer, à travers un scénario construit autour du conflit entre courage et loyauté. En se confiant à sa mère, le jeune Mark parle du « courage moral », celui qui consiste à dire non aux pressions venues de son propre régiment. The Mark of Cain conte les dégâts de la guerre, pas tant celle des combats que celle du fonctionnement de l’armée elle-même. Et démontre que l’atrocité n’est pas seulement dans le déroulement de la guerre, elle est aussi, d’abord, dans le comportement des hommes, quel que soit le côté où ils se tiennent.

Thierry LE PEUT

(1) 3 questions à Marc Munden sur le site Cinéma Tout Ecran.

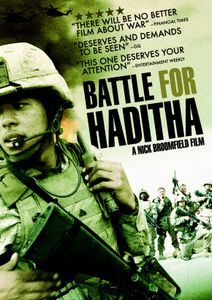

Le 19 novembre 2005, un Marine américain est tué dans l’explosion d’une bombe lors du passage d’un convoi. Les autres Marines réagissent en exécutant vingt-quatre civils dans les alentours immédiats de l’explosion. L’incident se déroule à Haditha, un village d’Irak.

Le 19 novembre 2005, un Marine américain est tué dans l’explosion d’une bombe lors du passage d’un convoi. Les autres Marines réagissent en exécutant vingt-quatre civils dans les alentours immédiats de l’explosion. L’incident se déroule à Haditha, un village d’Irak. Démonstration aussi dans la distribution des rôles du côté irakien. Si le jeune Jafar ne semble pas avoir grand chose à dire, peut-être parce qu’il ne théorise pas son action, Ahmad, ancien soldat de Saddam, est plus bavard. Il n’admire pas les jihadistes, il les sait capables de tout, capables surtout de tuer n’importe quel innocent du côté irakien, comme ce professeur d’anglais qu’il a vu baignant dans son sang avant de se rendre au rendez-vous des terroristes. « Le jihad est bon pour les musulmans », répètent les jihadistes en rappelant à Ahmad et Jafar comment les bons musulmans doivent se comporter dans la vie quotidienne, tout en chargeant la bombe artisanale à l’arrière du camion qui transportera Ahmad et Jafar jusqu’à Haditha. Son salaire en poche, Ahmad accomplit sa mission sans état d’âme, semble-t-il, mais tandis qu’il attend, des heures durant, avec Jafar, le passage du convoi américain, le portable à portée de main pour provoquer l’explosion en « appelant » l’autre portable fixé à la bombe, Ahmad évoque le passé. Son devoir de policier accompli non pour Saddam mais pour son pays ; l’insulte que représenta pour tous les policiers leur renvoi à la vie civile assorti d’un misérable salaire « de compensation » par les Américains. Après l’explosion, les deux insurgés quittent les lieux en tirant au hasard, non sur les soldats, mais sur rien, puis retrouvent leur vie de civils ordinaires. Ahmad serre sa petite fille dans ses bras et Jafar retourne au magasin où, avec son oncle, il vend aux Américains ce qu’ils demandent.

Démonstration aussi dans la distribution des rôles du côté irakien. Si le jeune Jafar ne semble pas avoir grand chose à dire, peut-être parce qu’il ne théorise pas son action, Ahmad, ancien soldat de Saddam, est plus bavard. Il n’admire pas les jihadistes, il les sait capables de tout, capables surtout de tuer n’importe quel innocent du côté irakien, comme ce professeur d’anglais qu’il a vu baignant dans son sang avant de se rendre au rendez-vous des terroristes. « Le jihad est bon pour les musulmans », répètent les jihadistes en rappelant à Ahmad et Jafar comment les bons musulmans doivent se comporter dans la vie quotidienne, tout en chargeant la bombe artisanale à l’arrière du camion qui transportera Ahmad et Jafar jusqu’à Haditha. Son salaire en poche, Ahmad accomplit sa mission sans état d’âme, semble-t-il, mais tandis qu’il attend, des heures durant, avec Jafar, le passage du convoi américain, le portable à portée de main pour provoquer l’explosion en « appelant » l’autre portable fixé à la bombe, Ahmad évoque le passé. Son devoir de policier accompli non pour Saddam mais pour son pays ; l’insulte que représenta pour tous les policiers leur renvoi à la vie civile assorti d’un misérable salaire « de compensation » par les Américains. Après l’explosion, les deux insurgés quittent les lieux en tirant au hasard, non sur les soldats, mais sur rien, puis retrouvent leur vie de civils ordinaires. Ahmad serre sa petite fille dans ses bras et Jafar retourne au magasin où, avec son oncle, il vend aux Américains ce qu’ils demandent.

Les événements que reconstitue Broomfield sont le reflet, dans leur crudité, d’une réalité que font connaître par ailleurs livres, journaux et documentaires. Le film ne révèle rien qu’on ne sache déjà, qui n’ait été montré au sujet de la guerre d’Irak, de celle d’Afghanistan mais aussi du Viêtrnam. Recommandé pour une médaille de bronze pour sa gestion exemplaire de l’incident et ses capacités de commandement, le caporal Ramirez sera ensuite jugé pour meurtres. Broomfield le fait alors convoquer et accuser par l’officier même qui, dans le confort de son état-major, a approuvé son action au moment des faits. Comme la figure du cheik, comme celles des insurgés, la figure de cet officier rappelle que Bataille pour Haditha est une fiction re-créant l’événement, non un documentaire. Broomfield montre, mais aussi démontre. S’il n’énonce pas de jugement, la mise en scène est évidemment un parti pris éthique.

Les événements que reconstitue Broomfield sont le reflet, dans leur crudité, d’une réalité que font connaître par ailleurs livres, journaux et documentaires. Le film ne révèle rien qu’on ne sache déjà, qui n’ait été montré au sujet de la guerre d’Irak, de celle d’Afghanistan mais aussi du Viêtrnam. Recommandé pour une médaille de bronze pour sa gestion exemplaire de l’incident et ses capacités de commandement, le caporal Ramirez sera ensuite jugé pour meurtres. Broomfield le fait alors convoquer et accuser par l’officier même qui, dans le confort de son état-major, a approuvé son action au moment des faits. Comme la figure du cheik, comme celles des insurgés, la figure de cet officier rappelle que Bataille pour Haditha est une fiction re-créant l’événement, non un documentaire. Broomfield montre, mais aussi démontre. S’il n’énonce pas de jugement, la mise en scène est évidemment un parti pris éthique. S’il s’agissait de dénoncer l’absurdité de la guerre, Bataille pour Haditha n’apporterait rien qui n’ait déjà été dit. Le film agit plutôt comme un rappel de ce qu’est réellement la guerre, du prix qu’elle exige en vies humaines, des dégâts qu’elle fait bien au-delà des « pertes humaines ». On ne dira pas, comme un journaliste du Financial Times, qu’« Il n’y aura jamais de meilleur film de guerre », mais on ne peut lui dénier son efficacité et son intérêt. Dans toute guerre, à défaut d’attraper les criminels, on tue les innocents.

S’il s’agissait de dénoncer l’absurdité de la guerre, Bataille pour Haditha n’apporterait rien qui n’ait déjà été dit. Le film agit plutôt comme un rappel de ce qu’est réellement la guerre, du prix qu’elle exige en vies humaines, des dégâts qu’elle fait bien au-delà des « pertes humaines ». On ne dira pas, comme un journaliste du Financial Times, qu’« Il n’y aura jamais de meilleur film de guerre », mais on ne peut lui dénier son efficacité et son intérêt. Dans toute guerre, à défaut d’attraper les criminels, on tue les innocents.

En 1990, Simon Wincer vient de réaliser pour la télévision Lonesome Dove, mini-série adaptant le roman de Larry McMurtry, avec Robert Duvall et Tommy Lee Jones en cow-boys crépusculaires convoyant du bétail depuis le fin fond du Texas. Cet excellent western valut à Wincer un Emmy Award, entre autres récompenses venues consacrer sa réussite globale. En s’adressant de nouveau à Basil Poledouris pour signer la musique de Quigley Down Under, Wincer invite lui-même à faire le lien entre la télévision et le cinéma, nonobstant la présence de Tom Selleck, star télé, dans le rôle principal. De fait, Quigley n’est pas sans rappeler Lonesome Dove, ne serait-ce que dans la manière dont Wincer aborde le western, en y mêlant un héroïsme assumé et une violence crue, sans aller jusqu’aux « excès » (ce n’est pas péjoratif) du western italien.

En 1990, Simon Wincer vient de réaliser pour la télévision Lonesome Dove, mini-série adaptant le roman de Larry McMurtry, avec Robert Duvall et Tommy Lee Jones en cow-boys crépusculaires convoyant du bétail depuis le fin fond du Texas. Cet excellent western valut à Wincer un Emmy Award, entre autres récompenses venues consacrer sa réussite globale. En s’adressant de nouveau à Basil Poledouris pour signer la musique de Quigley Down Under, Wincer invite lui-même à faire le lien entre la télévision et le cinéma, nonobstant la présence de Tom Selleck, star télé, dans le rôle principal. De fait, Quigley n’est pas sans rappeler Lonesome Dove, ne serait-ce que dans la manière dont Wincer aborde le western, en y mêlant un héroïsme assumé et une violence crue, sans aller jusqu’aux « excès » (ce n’est pas péjoratif) du western italien. L’intérêt du film – outre d’apporter un divertissement agréable et inoffensif, filmé dans des paysages arides où l’on voit s’égailler des kangourous au lieu de coyotes – réside dans la confrontation de Tom Selleck (il sort tout juste de huit années de Magnum qui ont fait de lui une star internationale mais l’ont aussi éloigné des plateaux de cinéma, l’obligeant en premier lieu à refuser l’offre de Spielberg d’incarner l’aventurier Indiana Jones) et d’Alan Rickman. Habitué aux rôles de méchants intégraux, ce dernier n’a pas grand effort à faire pour incarner Marston, le propriétaire terrien, tyran, assassin et maniaque, dont l’arrogance précipite la chute. Mais cet affrontement duel est aussi la limite du film : car il ne comporte rien de surprenant et conserve à Selleck un rôle de héros bigger than life, que les supplices qu’il subit rendent christique à la manière d’un McClane (Bruce Willis dans Piège de cristal, 1988, où Rickman était aussi le méchant) ou plus tard d’un Jack Bauer (24).

L’intérêt du film – outre d’apporter un divertissement agréable et inoffensif, filmé dans des paysages arides où l’on voit s’égailler des kangourous au lieu de coyotes – réside dans la confrontation de Tom Selleck (il sort tout juste de huit années de Magnum qui ont fait de lui une star internationale mais l’ont aussi éloigné des plateaux de cinéma, l’obligeant en premier lieu à refuser l’offre de Spielberg d’incarner l’aventurier Indiana Jones) et d’Alan Rickman. Habitué aux rôles de méchants intégraux, ce dernier n’a pas grand effort à faire pour incarner Marston, le propriétaire terrien, tyran, assassin et maniaque, dont l’arrogance précipite la chute. Mais cet affrontement duel est aussi la limite du film : car il ne comporte rien de surprenant et conserve à Selleck un rôle de héros bigger than life, que les supplices qu’il subit rendent christique à la manière d’un McClane (Bruce Willis dans Piège de cristal, 1988, où Rickman était aussi le méchant) ou plus tard d’un Jack Bauer (24). L’autre personnage intéressant du film est celui de Crazy Cora – Cora la folle – incarnée par Laura San Giacomo. En faisant de l’héroïne une femme dont la santé mentale est sujette à caution – elle se comporte en sauvageonne, rit à gorge déployée, s’obstine à donner au héros le nom de son mari perdu -, Wincer (et John Hill, le scénariste) prend à contrepied l’image traditionnelle de l’héroïne sage et policée dont le destin est d’attendre que le héros soit prêt à la prendre dans ses bras à la fin du film. On laissera à chacun le soin de découvrir dans quelle mesure elle est réellement folle et si les bras du héros s’ouvrent pour elle à la fin de Quigley Down Under, mais on se souviendra en tout cas de ce rôle insolite qui introduit à la fois de l’humour et de la gravité dans le film.

L’autre personnage intéressant du film est celui de Crazy Cora – Cora la folle – incarnée par Laura San Giacomo. En faisant de l’héroïne une femme dont la santé mentale est sujette à caution – elle se comporte en sauvageonne, rit à gorge déployée, s’obstine à donner au héros le nom de son mari perdu -, Wincer (et John Hill, le scénariste) prend à contrepied l’image traditionnelle de l’héroïne sage et policée dont le destin est d’attendre que le héros soit prêt à la prendre dans ses bras à la fin du film. On laissera à chacun le soin de découvrir dans quelle mesure elle est réellement folle et si les bras du héros s’ouvrent pour elle à la fin de Quigley Down Under, mais on se souviendra en tout cas de ce rôle insolite qui introduit à la fois de l’humour et de la gravité dans le film. 28 Jours plus tard

28 Jours plus tard

L’efficacité du film de Danny Boyle, indépendamment de l’histoire elle-même, réside dans la mise en scène où l’hystérie de la violence est tempérée par la beauté des images et les fenêtres que des séquences plus calmes ouvrent sur une autre voie possible que la violence. La relation de Jim avec Selena illustre cette autre voie, fondée sur l’entraide, la confiance et peut-être l’amour, pour peu qu’on s’y ouvre. Au désespoir lapidaire de Selena s’oppose le désir d’y croire de Jim, et les lendemains dont Hannah, adolescente, est la promesse. La découverte que la contamination n’est pas mondiale participe de cette ouverture : le reste du monde existe encore, comme s’en rend compte Jim en apercevant dans le ciel le sillage d’un avion à réaction. L’échappée des rescapés hors de Londres, en taxi, propose aussi une alternative à la maladie et à la mort, un moment quasi bucolique interrompu par la parenthèse militaire. L’armée représente ainsi une fausse promesse de sécurité, tandis que la communauté formée par Jim, Selena et Hannah représente le véritable salut.

L’efficacité du film de Danny Boyle, indépendamment de l’histoire elle-même, réside dans la mise en scène où l’hystérie de la violence est tempérée par la beauté des images et les fenêtres que des séquences plus calmes ouvrent sur une autre voie possible que la violence. La relation de Jim avec Selena illustre cette autre voie, fondée sur l’entraide, la confiance et peut-être l’amour, pour peu qu’on s’y ouvre. Au désespoir lapidaire de Selena s’oppose le désir d’y croire de Jim, et les lendemains dont Hannah, adolescente, est la promesse. La découverte que la contamination n’est pas mondiale participe de cette ouverture : le reste du monde existe encore, comme s’en rend compte Jim en apercevant dans le ciel le sillage d’un avion à réaction. L’échappée des rescapés hors de Londres, en taxi, propose aussi une alternative à la maladie et à la mort, un moment quasi bucolique interrompu par la parenthèse militaire. L’armée représente ainsi une fausse promesse de sécurité, tandis que la communauté formée par Jim, Selena et Hannah représente le véritable salut. 28 semaines plus tard

28 semaines plus tard Palme d’or au Festival de Cannes, Le ruban blanc a été salué par la critique comme une réussite esthétique, couronnant selon certains la filmographie de son réalisateur Michael Haneke. Celui-ci, après avoir tourné en anglais (Funny Games U.S.) et en français (Le temps du loup, La Pianiste, Caché), revient à la langue allemande avec ce film qui se déroule dans un village d’Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre mondiale. L’histoire, racontée en voix off par l’instituteur du village, devenu vieux – une voix traînante, qui exprime la maturité et la distance, comme celles de Les âmes grises et Le Nom de la rose -, surgit de l’obscurité et y retourne in extremis, comme d’ailleurs d’autres films de Haneke (Le Temps du loup). Une obscurité ici magnifiée par le noir et blanc, comme d’ailleurs la blancheur éclatante des paysages couverts de neige et des champs de blé balayés par le vent lors du ballet des saisons que déroule le film, et qui est autant symbolique que narrative.

Palme d’or au Festival de Cannes, Le ruban blanc a été salué par la critique comme une réussite esthétique, couronnant selon certains la filmographie de son réalisateur Michael Haneke. Celui-ci, après avoir tourné en anglais (Funny Games U.S.) et en français (Le temps du loup, La Pianiste, Caché), revient à la langue allemande avec ce film qui se déroule dans un village d’Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre mondiale. L’histoire, racontée en voix off par l’instituteur du village, devenu vieux – une voix traînante, qui exprime la maturité et la distance, comme celles de Les âmes grises et Le Nom de la rose -, surgit de l’obscurité et y retourne in extremis, comme d’ailleurs d’autres films de Haneke (Le Temps du loup). Une obscurité ici magnifiée par le noir et blanc, comme d’ailleurs la blancheur éclatante des paysages couverts de neige et des champs de blé balayés par le vent lors du ballet des saisons que déroule le film, et qui est autant symbolique que narrative.

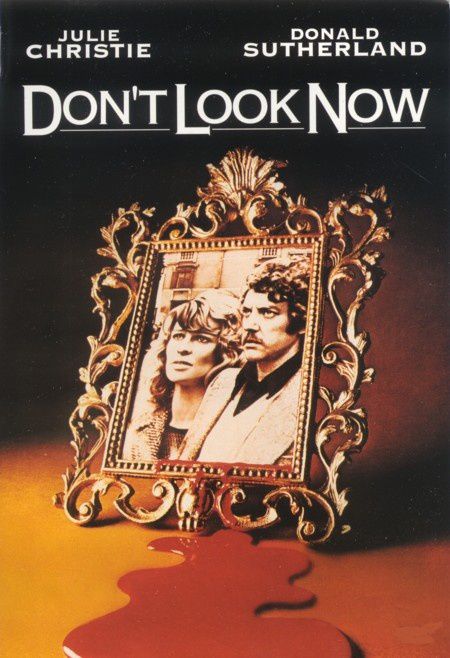

Dès les premières images du film, la mise en scène impose une distance qui invite à saisir les images comme des signes précurseurs. Le montage parallèle qui suit la petite fille en rouge se promenant près d’un étang, le petit garçon à vélo et les parents occupés à l’intérieur de leur maison suscite immédiatement l’attente d’un drame, que l’on n’identifie pas forcément si l’on découvre le film sans connaissance préalable ou de son synopsis ou de l’affiche montrant Donald Sutherland tenant dans ses bras le petit corps sans vie. Le drame, en effet, peut choisir comme victime l’un ou l’autre des enfants, et l’idée peut naître que

Dès les premières images du film, la mise en scène impose une distance qui invite à saisir les images comme des signes précurseurs. Le montage parallèle qui suit la petite fille en rouge se promenant près d’un étang, le petit garçon à vélo et les parents occupés à l’intérieur de leur maison suscite immédiatement l’attente d’un drame, que l’on n’identifie pas forcément si l’on découvre le film sans connaissance préalable ou de son synopsis ou de l’affiche montrant Donald Sutherland tenant dans ses bras le petit corps sans vie. Le drame, en effet, peut choisir comme victime l’un ou l’autre des enfants, et l’idée peut naître que  l’un d’eux sera non la victime mais l’auteur du drame. Cette séquence d’ouverture porte en fait en abyme l’ensemble du film, où une multitude de signes annonce la fin, peu à peu explicitée. Lorsque celle-ci survient, le réalisateur rappelle ces signes en les reparcourant à grande vitesse, sous forme de flashs, invitant à une nouvelle vision, cette fois informée. Nicolas Roeg impose de la sorte à l’esprit du spectateur la construction de son scénario, tendu vers son dénouement, alors même que l’action du film donnera bientôt l’impression de traîner en longueur, tardant à révéler un enjeu clairement identifié.

l’un d’eux sera non la victime mais l’auteur du drame. Cette séquence d’ouverture porte en fait en abyme l’ensemble du film, où une multitude de signes annonce la fin, peu à peu explicitée. Lorsque celle-ci survient, le réalisateur rappelle ces signes en les reparcourant à grande vitesse, sous forme de flashs, invitant à une nouvelle vision, cette fois informée. Nicolas Roeg impose de la sorte à l’esprit du spectateur la construction de son scénario, tendu vers son dénouement, alors même que l’action du film donnera bientôt l’impression de traîner en longueur, tardant à révéler un enjeu clairement identifié.

Le caractère inéluctable du drame apparaît ainsi non seulement comme un travail de mise en scène mais comme le résultat du travail de mémoire du père. Le pressentiment qu’il a du drame, en observant un détail d’une diapositive qu’il est en train de manipuler, peut ainsi être lu comme une reconstruction a posteriori : non pas un pressentiment réellement survenu avant le drame mais la traduction du sentiment de culpabilité du père, qui pense qu’il aurait dû anticiper ce qui allait se produire.

Le caractère inéluctable du drame apparaît ainsi non seulement comme un travail de mise en scène mais comme le résultat du travail de mémoire du père. Le pressentiment qu’il a du drame, en observant un détail d’une diapositive qu’il est en train de manipuler, peut ainsi être lu comme une reconstruction a posteriori : non pas un pressentiment réellement survenu avant le drame mais la traduction du sentiment de culpabilité du père, qui pense qu’il aurait dû anticiper ce qui allait se produire. nous manipule – et narration subjective – nous sommes en fait dans la tête du père – est constante dans le film. Au point qu’on soupçonne plus tard le père de n’être pas aussi innocent qu’il le paraît, de dissimuler une part d’ombre, peut-être une double personnalité. Et que l’on soupçonne, aussi, le film de nous avoir entraîné sur de fausses pistes en nous faisant partager l’illusion de Sutherland plutôt que la réalité. Ce sentiment s’affirme avec la scène du bateau mortuaire sur lequel Sutherland voit sa femme pourtant partie le matin même de Venise vers l’Angleterre. Brusquement ce que l’on prenait pour la réalité est mis en doute, et l’on se demande si le récit n’a pas été manipulé ou déformé par Sutherland. Qu’il ne comprenne pas lui-même ne fait qu’imposer l’idée qu’il puisse être lui-même victime de l’illusion, que sa personnalité soit double.

nous manipule – et narration subjective – nous sommes en fait dans la tête du père – est constante dans le film. Au point qu’on soupçonne plus tard le père de n’être pas aussi innocent qu’il le paraît, de dissimuler une part d’ombre, peut-être une double personnalité. Et que l’on soupçonne, aussi, le film de nous avoir entraîné sur de fausses pistes en nous faisant partager l’illusion de Sutherland plutôt que la réalité. Ce sentiment s’affirme avec la scène du bateau mortuaire sur lequel Sutherland voit sa femme pourtant partie le matin même de Venise vers l’Angleterre. Brusquement ce que l’on prenait pour la réalité est mis en doute, et l’on se demande si le récit n’a pas été manipulé ou déformé par Sutherland. Qu’il ne comprenne pas lui-même ne fait qu’imposer l’idée qu’il puisse être lui-même victime de l’illusion, que sa personnalité soit double. Par la juxtaposition d’images « bizarres », qui semblent suggérer une vérité cachée, comme celle des deux sœurs anglaises riant aux éclats devant un miroir et une galerie de photographies, Roeg entretient les fausses pistes, maintient son récit dans une incertitude qui suscite l’inquiétude du spectateur, l’empêchant de savoir à quoi s’attendre. L’enjeu du récit est-il de montrer les conséquences du drame liminaire sur les parents ? Ou s’agit-il d’un récit fantastique, dont la voyance et le contact avec l’au-delà seront l’argument principal ? Ou cette dimension fantastique n’est-elle qu’un leurre, le centre du récit étant en fait l’imposture, c’est-à-dire la manipulation ? Roeg maintient longtemps cette incertitude en ouvrant les différentes pistes et en déroulant lentement son récit, sans l’engager explicitement dans l’une ou l’autre piste. Cette fois, la séquence qui porte en abyme cette incertitude est celle du couple Sutherland – Christie errant dans les rues sombres de Venise sans parvenir à trouver leur chemin, pour finalement revenir à leur point de départ. L’errance elle-même les aura entretemps mis au contact de sensations étranges, aura fait naître chez le spectateur la (fausse) prescience d’un drame. L’« apparition » de la forme rouge, évoquant la petite fille – toujours dans l’esprit du père, qui est seul à la « voir » -, se révélera elle-même, dans le finale, comme une fausse piste, mais une fausse piste fondée sur l’obsession du père et conduisant à un nouveau drame bien réel. L’image « réelle » de la forme rouge dans le dénouement ne sera ainsi que la vision déformée de ce que traquait Sutherland, une vision horrible déjouant in extremis l’attente suscitée dans l’esprit du père mais aussi dans celui du spectateur. Parvenu à la fin du film, on se convainc que ce n’est pas seulement la séquence liminaire du drame mais le film tout entier qui est une recréation a posteriori issue de l’esprit du père, ce que suggère une fois encore la série de flashs par lesquels Sutherland revoit en accéléré les événements qui ont conduit au dénouement.

Par la juxtaposition d’images « bizarres », qui semblent suggérer une vérité cachée, comme celle des deux sœurs anglaises riant aux éclats devant un miroir et une galerie de photographies, Roeg entretient les fausses pistes, maintient son récit dans une incertitude qui suscite l’inquiétude du spectateur, l’empêchant de savoir à quoi s’attendre. L’enjeu du récit est-il de montrer les conséquences du drame liminaire sur les parents ? Ou s’agit-il d’un récit fantastique, dont la voyance et le contact avec l’au-delà seront l’argument principal ? Ou cette dimension fantastique n’est-elle qu’un leurre, le centre du récit étant en fait l’imposture, c’est-à-dire la manipulation ? Roeg maintient longtemps cette incertitude en ouvrant les différentes pistes et en déroulant lentement son récit, sans l’engager explicitement dans l’une ou l’autre piste. Cette fois, la séquence qui porte en abyme cette incertitude est celle du couple Sutherland – Christie errant dans les rues sombres de Venise sans parvenir à trouver leur chemin, pour finalement revenir à leur point de départ. L’errance elle-même les aura entretemps mis au contact de sensations étranges, aura fait naître chez le spectateur la (fausse) prescience d’un drame. L’« apparition » de la forme rouge, évoquant la petite fille – toujours dans l’esprit du père, qui est seul à la « voir » -, se révélera elle-même, dans le finale, comme une fausse piste, mais une fausse piste fondée sur l’obsession du père et conduisant à un nouveau drame bien réel. L’image « réelle » de la forme rouge dans le dénouement ne sera ainsi que la vision déformée de ce que traquait Sutherland, une vision horrible déjouant in extremis l’attente suscitée dans l’esprit du père mais aussi dans celui du spectateur. Parvenu à la fin du film, on se convainc que ce n’est pas seulement la séquence liminaire du drame mais le film tout entier qui est une recréation a posteriori issue de l’esprit du père, ce que suggère une fois encore la série de flashs par lesquels Sutherland revoit en accéléré les événements qui ont conduit au dénouement. Rares sont les personnages du film qui échappent à l’ambiguïté. Les deux sœurs anglaises, bien sûr, dont les deux gérantes de l’hôtel semblent les reflets, portant des lunettes noires qui évoquent la cécité de l’une des Anglaises. Mais le cardinal, aussi, qui porte sur les gens et les événements un regard étrangement « conscient », comme s’il voyait au-delà des apparences, et en particulier sur Donald Sutherland. Le commissaire de police, filmé en contre-plongée, à la fois présent et curieusement absent, comme s’il connaissait la vérité que Sutherland ignore, qu’il n’était pas dupe du récit de ce dernier. Le directeur de l’internat anglais et sa femme, dont le comportement suggère, là encore, une connaissance ou une motivation secrète. Toujours, ces personnages apparaissent non pas de manière réaliste, objective, mais à travers le prisme du soupçon qui déforme toutes les images du film. Ils sont aussi étranges et inquiétants que les statues qui peuplent le décor du film, à l’instar du Saint Nicolas (?) que Sutherland remet en place sur la façade de l’église qu’il restaure, et qu’on s’attendrait à voir s’animer. Ils expriment tous une duplicité qui imprègne l’ensemble du métrage, dont on ne parvient jamais à se défaire. A travers eux, Roeg s’ingénie à créer des attentes qu’il trompe ensuite : artifice de mise en scène ou traduction de la vision du monde du personnage incarné par Sutherland ?

Rares sont les personnages du film qui échappent à l’ambiguïté. Les deux sœurs anglaises, bien sûr, dont les deux gérantes de l’hôtel semblent les reflets, portant des lunettes noires qui évoquent la cécité de l’une des Anglaises. Mais le cardinal, aussi, qui porte sur les gens et les événements un regard étrangement « conscient », comme s’il voyait au-delà des apparences, et en particulier sur Donald Sutherland. Le commissaire de police, filmé en contre-plongée, à la fois présent et curieusement absent, comme s’il connaissait la vérité que Sutherland ignore, qu’il n’était pas dupe du récit de ce dernier. Le directeur de l’internat anglais et sa femme, dont le comportement suggère, là encore, une connaissance ou une motivation secrète. Toujours, ces personnages apparaissent non pas de manière réaliste, objective, mais à travers le prisme du soupçon qui déforme toutes les images du film. Ils sont aussi étranges et inquiétants que les statues qui peuplent le décor du film, à l’instar du Saint Nicolas (?) que Sutherland remet en place sur la façade de l’église qu’il restaure, et qu’on s’attendrait à voir s’animer. Ils expriment tous une duplicité qui imprègne l’ensemble du métrage, dont on ne parvient jamais à se défaire. A travers eux, Roeg s’ingénie à créer des attentes qu’il trompe ensuite : artifice de mise en scène ou traduction de la vision du monde du personnage incarné par Sutherland ? L’esthétique du film évoque le giallo, ne serait-ce que par son rythme lent traversé de fulgurances chromatiques. Le rouge, présent du début à la fin du métrage, domine ces fulgurances et se résout finalement dans l’écoulement d’un sang épais, d’un rouge peu réaliste, dont la forme épouse parfaitement l’écoulement « fantastique » apparu sur la diapositive de la séquence liminaire. La musique de Pino Donaggio achève de tisser un lien puissant entre l’Angleterre où commence le film et l’Italie où il se referme. TLP

L’esthétique du film évoque le giallo, ne serait-ce que par son rythme lent traversé de fulgurances chromatiques. Le rouge, présent du début à la fin du métrage, domine ces fulgurances et se résout finalement dans l’écoulement d’un sang épais, d’un rouge peu réaliste, dont la forme épouse parfaitement l’écoulement « fantastique » apparu sur la diapositive de la séquence liminaire. La musique de Pino Donaggio achève de tisser un lien puissant entre l’Angleterre où commence le film et l’Italie où il se referme. TLP