THE DESPERATE HOURS (LA MAISON DES OTAGES), de William Wyler

Paramount, 1955

Trio grunge pour banlieue chic

Tiré d’une pièce de théâtre, The Desperate Hours est un film statique, qui se déroule en plusieurs lieux mais essentiellement dans la maison dont des gangsters ont pris en otages les occupants. Le scénario déroule en parallèle les événements qui se produisent dans cette maison et l’enquête qui conduira les policiers à cette maison pour le dénouement. La part des policiers est réduite à la portion congrue et prise en charge par Arthur Hunnicutt, qui incarne le detective ayant fait incarcérer les prisonniers évadés.

Tiré d’une pièce de théâtre, The Desperate Hours est un film statique, qui se déroule en plusieurs lieux mais essentiellement dans la maison dont des gangsters ont pris en otages les occupants. Le scénario déroule en parallèle les événements qui se produisent dans cette maison et l’enquête qui conduira les policiers à cette maison pour le dénouement. La part des policiers est réduite à la portion congrue et prise en charge par Arthur Hunnicutt, qui incarne le detective ayant fait incarcérer les prisonniers évadés.

Tout commence et tout finit, donc, dans une maison « typique » d’une banlieue américaine « typique » habitée par une famille américaine évidemment « typique ». Le père est chef d’entreprise, la mère est au foyer, la grande fille de dix-neuf ans – devenue femme sans que son père s’en rende compte – travaille au bureau de son père et sort avec un juriste, enfin le petit garçon n’a que huit ans (à peu près) mais commence déjà à jouer les durs, contestant l’autorité parentale et insistant pour être traité « comme un grand ». C’est l’âge où l’on rechigne à se laisser embrasser et où l’on demande à papa d’être un modèle viril. Toutes ces informations, données dès les premières minutes du film, vont jouer un rôle dans la suite.

Le film s’appuie sur deux têtes d’affiche : Fredric March et Humphrey Bogart. Ce dernier campe le chef des bandits, Clem Griffin, et se heurte à la force de caractère de Fredric March en chef de famille qui se découvre plus « dur » qu’il ne le croyait lui-même, alors que Griffin se révèle moins maître de la situation qu’on ne pouvait le penser au départ. De cet affrontement entre les deux hommes dépend l’efficacité du film, qui livre par ailleurs une peinture sociale dénuée d’originalité. Il s’agit, précisément, de placer une famille américaine typique dans une situation extraordinaire et de voir comment elle réagit. Le comportement des bandits est lui-même « balisé » : Griffin est un teigneux mais sa prudence l’empêche d’être réellement dangereux ; on sent très vite qu’il ne souhaite pas commettre d’impair et aggraver une situation qu’il juge suffisamment complexe. De même, son jeune frère Hal, dont on peut penser d’abord que le désir non dissimulé qu’il éprouve pour la jeune fille peut devenir menaçant, se révèle finalement un jeune homme timoré, complexé par ses origines sociales et sa situation de prisonnier évadé. Loin de tourner sa colère, ou son amertume, contre les « braves gens » dont il a envahi la maison, il en veut plutôt à son frère de ne lui avoir appris que le crime, alors qu’il aspire à une vie normale. Le jeune homme est en définitive une figure de victime. Reste le troisième bandit, colosse simplet dénué de sens moral, la brute du lot, dont l’agressivité peut se tourner aussi bien contre ses complices que contre les otages. Taillé d’une seule pièce, il ne suscite aucune compassion mais ne parvient pas non plus à inquiéter réellement. Représentant la brutalité extérieure qui envahit l’univers très policé de la petite bourgeoisie, les bandits accusent le fossé social qui les sépare de celle-ci mais restent eux-mêmes, finalement, des figures relativement « policées ». La part du crime en eux s’explique, au fil des scènes, de manière simple : rancœur chez Clem Griffin, qui présente un mélange sans surprise d’aigreur à l’encontre des « nantis » et d’un besoin de commander, le tout enveloppé de paranoïa ; mauvaise influence du grand frère chez Hal Griffin ; enfin, absence de conscience morale chez la brute, plus proche de l’animal que de l’homme civilisé.

Le film s’appuie sur deux têtes d’affiche : Fredric March et Humphrey Bogart. Ce dernier campe le chef des bandits, Clem Griffin, et se heurte à la force de caractère de Fredric March en chef de famille qui se découvre plus « dur » qu’il ne le croyait lui-même, alors que Griffin se révèle moins maître de la situation qu’on ne pouvait le penser au départ. De cet affrontement entre les deux hommes dépend l’efficacité du film, qui livre par ailleurs une peinture sociale dénuée d’originalité. Il s’agit, précisément, de placer une famille américaine typique dans une situation extraordinaire et de voir comment elle réagit. Le comportement des bandits est lui-même « balisé » : Griffin est un teigneux mais sa prudence l’empêche d’être réellement dangereux ; on sent très vite qu’il ne souhaite pas commettre d’impair et aggraver une situation qu’il juge suffisamment complexe. De même, son jeune frère Hal, dont on peut penser d’abord que le désir non dissimulé qu’il éprouve pour la jeune fille peut devenir menaçant, se révèle finalement un jeune homme timoré, complexé par ses origines sociales et sa situation de prisonnier évadé. Loin de tourner sa colère, ou son amertume, contre les « braves gens » dont il a envahi la maison, il en veut plutôt à son frère de ne lui avoir appris que le crime, alors qu’il aspire à une vie normale. Le jeune homme est en définitive une figure de victime. Reste le troisième bandit, colosse simplet dénué de sens moral, la brute du lot, dont l’agressivité peut se tourner aussi bien contre ses complices que contre les otages. Taillé d’une seule pièce, il ne suscite aucune compassion mais ne parvient pas non plus à inquiéter réellement. Représentant la brutalité extérieure qui envahit l’univers très policé de la petite bourgeoisie, les bandits accusent le fossé social qui les sépare de celle-ci mais restent eux-mêmes, finalement, des figures relativement « policées ». La part du crime en eux s’explique, au fil des scènes, de manière simple : rancœur chez Clem Griffin, qui présente un mélange sans surprise d’aigreur à l’encontre des « nantis » et d’un besoin de commander, le tout enveloppé de paranoïa ; mauvaise influence du grand frère chez Hal Griffin ; enfin, absence de conscience morale chez la brute, plus proche de l’animal que de l’homme civilisé.

Du coup, tout ce monde étant finalement plutôt sage, le film a considérablement vieilli. Non seulement parce qu’il se déroule dans un univers très daté, mais aussi parce que les réactions des personnages manquent de caractère et d’épaisseur. Non qu’elles ne soient pas vraisemblables. Mais elles s’inscrivent dans un carcan dont aucun personnage ne s’extrait vraiment. Les otages forment une entité familiale unie, au sein de laquelle les velléités contestataires du petit garçon appellent un sourire indulgent bien plus qu’elles n’ouvrent une porte à un véritable écart. Elles nourrissent un ou deux rebondissements mais le garçon a vite fait de réintégrer la place qui est celle du petit garçon dans un noyau familial aussi bien ordonné. De même, la relation entre la jeune fille et son fiancé, qui la sort sans se douter de ce qui se passe dans la maison de ses parents, est d’une platitude qui peut agacer, Wyler filmant les « pics » de tension avec une indifférence qui contient l’émotion et n’aide pas franchement à la porter jusqu’au cœur du spectateur. On reste en fait dans le mélodrame pur : la scène où le fiancé, enfin informé, revient chercher sa dulcinée pour la sortir du guêpier et menace d’entrer dans la maison si elle ne sort pas elle-même, tout cela en feignant de ne rien savoir de la présence des malfaiteurs, est exemplaire de ce point de vue. On y voit la fille et la mère, l’une refusant de sortir, l’autre la pressant de le faire, finalement paralysées dans l’escalier au moment où le fiancé menace de pousser la porte derrière laquelle, bien sûr, se tient le plus gros des bandits, qui ne demande pas mieux que de tuer.

L’ensemble du film apparaît ainsi comme le spectacle très sage d’une crise plus théorique que viscérale. Tous les personnages agissent en fonction des codes de leur milieu et aucun ne se montre surprenant. Ce qu’illustre finalement le shérif du comté, exigeant un papier dûment signé le dégageant de toute responsabilité lorsque le policier fédéral décide de ne pas suivre ses directives. L’histoire est le récit de cette crise, à l’issue de laquelle le père et le gangster se dressent l’un en face de l’autre. Sans surprise, le père de famille renonce à abattre lui-même le bandit, qui embrasse la mort en refusant de se rendre et finit sur la pelouse, à côté du vélo de petit garçon qui y a traîné durant tout le film. Le dernier plan montre l’ordre retrouvé et même conforté : la famille réunie regagne l’intérieur de sa maison, le petit garçon a renoncé à ses velléités contestataires et le fiancé, que le père jusqu’alors n’avait pas encore admis dans la famille, est invité à entrer lui aussi. The end.

L’ensemble du film apparaît ainsi comme le spectacle très sage d’une crise plus théorique que viscérale. Tous les personnages agissent en fonction des codes de leur milieu et aucun ne se montre surprenant. Ce qu’illustre finalement le shérif du comté, exigeant un papier dûment signé le dégageant de toute responsabilité lorsque le policier fédéral décide de ne pas suivre ses directives. L’histoire est le récit de cette crise, à l’issue de laquelle le père et le gangster se dressent l’un en face de l’autre. Sans surprise, le père de famille renonce à abattre lui-même le bandit, qui embrasse la mort en refusant de se rendre et finit sur la pelouse, à côté du vélo de petit garçon qui y a traîné durant tout le film. Le dernier plan montre l’ordre retrouvé et même conforté : la famille réunie regagne l’intérieur de sa maison, le petit garçon a renoncé à ses velléités contestataires et le fiancé, que le père jusqu’alors n’avait pas encore admis dans la famille, est invité à entrer lui aussi. The end.

Thierry LE PEUT

La réplique finale du film est peut-être aussi célèbre – du moins entre amateurs de film noir – que celle de

La réplique finale du film est peut-être aussi célèbre – du moins entre amateurs de film noir – que celle de  Le détective du Faucon maltais est ainsi posé d’emblée comme un homme solitaire, dont l’esprit est une manière de mettre le monde à distance plus qu’une forme de complicité. Il faut cette qualité pour naviguer dans l’univers qui est le sien en évitant les balles, à défaut d’éviter les ennuis. Il traite donc sans ménagement sa cliente, dont il se garde bien d’avaler les couleuvres, et dont il prend l’argent sans état d’âme. Dès lors que son associé s’est fait allumer en accomplissant une filature censément anodine, il prend les choses en main : lui ne s’embarrasse pas de séduction, comme feu Archer, s’il veut un baiser de la belle il le prend, avec brutalité, avant d’empocher toutes ses économies.

Le détective du Faucon maltais est ainsi posé d’emblée comme un homme solitaire, dont l’esprit est une manière de mettre le monde à distance plus qu’une forme de complicité. Il faut cette qualité pour naviguer dans l’univers qui est le sien en évitant les balles, à défaut d’éviter les ennuis. Il traite donc sans ménagement sa cliente, dont il se garde bien d’avaler les couleuvres, et dont il prend l’argent sans état d’âme. Dès lors que son associé s’est fait allumer en accomplissant une filature censément anodine, il prend les choses en main : lui ne s’embarrasse pas de séduction, comme feu Archer, s’il veut un baiser de la belle il le prend, avec brutalité, avant d’empocher toutes ses économies.

Histoire d’un casse et étude de caractères, Quand la ville dort est aussi un police procedural qui s’achève sur un plaidoyer du chef de la police en hommage au travail des policiers honnêtes, ce que sont selon lui quatre-vingt-dix-neuf pour cent des hommes qui exercent ce beau métier. Le un pour cent restant, qu’illustre l’inspecteur Ditrich, finit aussi mal que les criminels, en tout cas ceux que le film met en scène.

Histoire d’un casse et étude de caractères, Quand la ville dort est aussi un police procedural qui s’achève sur un plaidoyer du chef de la police en hommage au travail des policiers honnêtes, ce que sont selon lui quatre-vingt-dix-neuf pour cent des hommes qui exercent ce beau métier. Le un pour cent restant, qu’illustre l’inspecteur Ditrich, finit aussi mal que les criminels, en tout cas ceux que le film met en scène. Devant la caméra impassible de Huston, ces personnages montrent plusieurs visages. L’avocat, sûr de lui lors de sa première apparition, s’effondre en avouant sa banqueroute, et le désespoir de ne pouvoir entretenir son train de vie. Le flic, ferme avec un témoin effrayé et brutal avec le bookmaker, est timoré et dépourvu en présence du chef de la police. Le book, lui aussi, alterne la fermeté, qui sied à sa situation, et le minaudage, tandis que le perceur de coffres-forts, assuré quand il parle de son « travail », paraît doux comme un agneau lorsqu’il évoque son enfant. On voit passer aussi un détective privé qui a toutes les apparences d’un homme honnête mais qui, en un battement de cils, se révèle aussi cupide que les criminels. Ce sont ainsi des figures très humaines que montre Huston, ni pires ni meilleures que la plupart des gens, à ceci près que leur commerce avec l’illégalité les conduit à leur perte : c’est ici que le traitement de Huston, refusant la surdramatisation, donne au film le caractère d’une parabole rassurante, selon laquelle le crime ne paie pas.

Devant la caméra impassible de Huston, ces personnages montrent plusieurs visages. L’avocat, sûr de lui lors de sa première apparition, s’effondre en avouant sa banqueroute, et le désespoir de ne pouvoir entretenir son train de vie. Le flic, ferme avec un témoin effrayé et brutal avec le bookmaker, est timoré et dépourvu en présence du chef de la police. Le book, lui aussi, alterne la fermeté, qui sied à sa situation, et le minaudage, tandis que le perceur de coffres-forts, assuré quand il parle de son « travail », paraît doux comme un agneau lorsqu’il évoque son enfant. On voit passer aussi un détective privé qui a toutes les apparences d’un homme honnête mais qui, en un battement de cils, se révèle aussi cupide que les criminels. Ce sont ainsi des figures très humaines que montre Huston, ni pires ni meilleures que la plupart des gens, à ceci près que leur commerce avec l’illégalité les conduit à leur perte : c’est ici que le traitement de Huston, refusant la surdramatisation, donne au film le caractère d’une parabole rassurante, selon laquelle le crime ne paie pas. Ainsi de la malchance de Dix, le « rêveur », qui apparaît simplement inadapté à l’environnement dans lequel il vit. Son cœur est toujours dans le Kentucky natal, comme le révèle la scène où il raconte à Doll une anecdote de son enfance, lui parlant de la ferme familiale, de la fierté qu’il ressentait à appartenir à cette famille, et des chevaux qu’il montait enfant. En pariant inutilement aux courses, il ne fait finalement rien d’autre qu’entretenir le lien avec ce passé de l’enfance, qui révèle chez lui une forme d’innocence qui, dans son activité criminelle, prend la forme de la loyauté envers le « doc ». Dix l’avoue lui-même : il n’aspire qu’à quitter cette ville et à se débarrasser de la saleté dont elle l’a imprégné. Sa relation avec Doll est à l’image de ce rapport contrarié à sa nature profonde : bien que l’amour qu’elle lui porte ne semble pas partagé, on sent pourtant que Dix n’est pas indifférent ; il paraît plutôt repousser l’idée d’une relation avec Doll, comme si une telle relation était incompatible avec son rêve. Déraciné de son pays natal, Dix est tout aussi incapable de trouver sa place dans la ville, ce que montrent autant son incapacité à gagner sa vie que son incapacité à répondre à l’amour de Doll. C’est elle qui, à la fin du film, le force à l’emmener avec elle, vers ce Kentucky où ils auraient pu être heureux, s’il n’avait pas déjà été trop tard. Leur voiture est forcée de s’arrêter pour laisser passer un train : cette scène figure le destin funeste qui attend Dix mais surtout elle résume sa vie tout entière, bloquée devant l’obstacle.

Ainsi de la malchance de Dix, le « rêveur », qui apparaît simplement inadapté à l’environnement dans lequel il vit. Son cœur est toujours dans le Kentucky natal, comme le révèle la scène où il raconte à Doll une anecdote de son enfance, lui parlant de la ferme familiale, de la fierté qu’il ressentait à appartenir à cette famille, et des chevaux qu’il montait enfant. En pariant inutilement aux courses, il ne fait finalement rien d’autre qu’entretenir le lien avec ce passé de l’enfance, qui révèle chez lui une forme d’innocence qui, dans son activité criminelle, prend la forme de la loyauté envers le « doc ». Dix l’avoue lui-même : il n’aspire qu’à quitter cette ville et à se débarrasser de la saleté dont elle l’a imprégné. Sa relation avec Doll est à l’image de ce rapport contrarié à sa nature profonde : bien que l’amour qu’elle lui porte ne semble pas partagé, on sent pourtant que Dix n’est pas indifférent ; il paraît plutôt repousser l’idée d’une relation avec Doll, comme si une telle relation était incompatible avec son rêve. Déraciné de son pays natal, Dix est tout aussi incapable de trouver sa place dans la ville, ce que montrent autant son incapacité à gagner sa vie que son incapacité à répondre à l’amour de Doll. C’est elle qui, à la fin du film, le force à l’emmener avec elle, vers ce Kentucky où ils auraient pu être heureux, s’il n’avait pas déjà été trop tard. Leur voiture est forcée de s’arrêter pour laisser passer un train : cette scène figure le destin funeste qui attend Dix mais surtout elle résume sa vie tout entière, bloquée devant l’obstacle. C’est ainsi encore que le bookmaker, Cobby, se demande, lorsque tout tourne mal, pourquoi il s’est embarqué dans cette galère, alors qu’il avait déjà une affaire, celle des paris, qui tournait bien. La réponse est évidente et inscrite dans le personnage : son rapport à l’argent, son besoin de gagner davantage. Chez lui aussi on sent une inadéquation entre son mode de vie et sa nature : lorsqu’il compte les billets pour remettre à Louis, le perceur de coffres-forts, l’avance promise, il transpire. « C’est l’argent qui me fait transpirer, c’est comme ça », dit-il en substance. Dans une autre scène, alors que Dix vient de lui jeter l’argent qu’il lui devait, et qu’il a réclamé lui-même, il se confond en excuses en disant à Dix qu’il n’était pas obligé de tout rembourser tout de suite. Cobby affiche donc un rapport à l’argent moins simple qu’il n’y paraît, et dans laquelle se détecte la même faille que chez Dix : l’incapacité à être tout à fait ce qu’il est censé être, à jouer pleinement son rôle. Finalement, lorsque l’affaire tourne mal, Cobby retourne sa veste pour tenter de sauver sa peau, dénonçant ses complices ainsi que le flic véreux qui a commis la même faute envers lui, en acceptant d’abord ses pots-de-vin et en refusant ensuite de le couvrir.

C’est ainsi encore que le bookmaker, Cobby, se demande, lorsque tout tourne mal, pourquoi il s’est embarqué dans cette galère, alors qu’il avait déjà une affaire, celle des paris, qui tournait bien. La réponse est évidente et inscrite dans le personnage : son rapport à l’argent, son besoin de gagner davantage. Chez lui aussi on sent une inadéquation entre son mode de vie et sa nature : lorsqu’il compte les billets pour remettre à Louis, le perceur de coffres-forts, l’avance promise, il transpire. « C’est l’argent qui me fait transpirer, c’est comme ça », dit-il en substance. Dans une autre scène, alors que Dix vient de lui jeter l’argent qu’il lui devait, et qu’il a réclamé lui-même, il se confond en excuses en disant à Dix qu’il n’était pas obligé de tout rembourser tout de suite. Cobby affiche donc un rapport à l’argent moins simple qu’il n’y paraît, et dans laquelle se détecte la même faille que chez Dix : l’incapacité à être tout à fait ce qu’il est censé être, à jouer pleinement son rôle. Finalement, lorsque l’affaire tourne mal, Cobby retourne sa veste pour tenter de sauver sa peau, dénonçant ses complices ainsi que le flic véreux qui a commis la même faute envers lui, en acceptant d’abord ses pots-de-vin et en refusant ensuite de le couvrir. Le doc apparaît ainsi comme le personnage qui assume le mieux les conséquences de ses actes, parce qu’il reconnaît sa véritable nature, ce qui le rend apte à comprendre son échec. Il s’oppose tout à fait à Emmerich, dont la relation avec Angela démontre qu’il possède le même « vice » que le doc. Un vice qui se résume finalement au désir d’être autre chose que ce qu’il est : de même qu’il est à la fois avocat et criminel, ayant un visage pour le jour et un autre pour la nuit, il est aussi incapable de se contenter de la femme qu’il a épousée, et qui tente en vain de le retenir auprès d’elle. Son ambiguïté apparaît d’ailleurs dans les deux femmes de sa vie : l’officielle, dont quelques cheveux blancs dans la chevelure brune trahissent la beauté perdue, et que sa maladie retient dans son lit, comme cachée au cœur de sa maison ; et l’autre, blonde image du désir coupable qu’il ressent, et qu’il cache elle aussi, pour la rencontrer la nuit. La blonde ingénue représente le rêve d’une autre vie, rêve trahi lorsqu’elle s’effondre devant le chef de la police et se montre incapable de confirmer l’alibi qu’il lui avait d’abord demandé de lui donner. Mais là où le doc affirme son triomphe sur le « destin » en acceptant le sort qui est le sien, Emmerich est doublement incapable d’assumer les conséquences de ses actes : il déchire la lettre d’excuse qu’il a commencé d’écrire pour sa femme et se donne la mort plutôt que d’affronter la prison. Pour lui aussi la conclusion était inscrite dans les prémices de l’aventure : calme, posé, puissant devant Cobby et le doc venus lui exposer le plan du doc, il n’avait pas tardé à s’effondrer devant le détective Brannom.

Le doc apparaît ainsi comme le personnage qui assume le mieux les conséquences de ses actes, parce qu’il reconnaît sa véritable nature, ce qui le rend apte à comprendre son échec. Il s’oppose tout à fait à Emmerich, dont la relation avec Angela démontre qu’il possède le même « vice » que le doc. Un vice qui se résume finalement au désir d’être autre chose que ce qu’il est : de même qu’il est à la fois avocat et criminel, ayant un visage pour le jour et un autre pour la nuit, il est aussi incapable de se contenter de la femme qu’il a épousée, et qui tente en vain de le retenir auprès d’elle. Son ambiguïté apparaît d’ailleurs dans les deux femmes de sa vie : l’officielle, dont quelques cheveux blancs dans la chevelure brune trahissent la beauté perdue, et que sa maladie retient dans son lit, comme cachée au cœur de sa maison ; et l’autre, blonde image du désir coupable qu’il ressent, et qu’il cache elle aussi, pour la rencontrer la nuit. La blonde ingénue représente le rêve d’une autre vie, rêve trahi lorsqu’elle s’effondre devant le chef de la police et se montre incapable de confirmer l’alibi qu’il lui avait d’abord demandé de lui donner. Mais là où le doc affirme son triomphe sur le « destin » en acceptant le sort qui est le sien, Emmerich est doublement incapable d’assumer les conséquences de ses actes : il déchire la lettre d’excuse qu’il a commencé d’écrire pour sa femme et se donne la mort plutôt que d’affronter la prison. Pour lui aussi la conclusion était inscrite dans les prémices de l’aventure : calme, posé, puissant devant Cobby et le doc venus lui exposer le plan du doc, il n’avait pas tardé à s’effondrer devant le détective Brannom. Le film oppose ainsi les hasards du « coup » à la nécessité des caractères. Certes, le plan n’a pas fonctionné comme prévu à cause d’incidents imprévisibles mais ceux-ci ne sont pas dus à la maladresse des criminels. C’est dans leur cœur que réside la cause de leur chute, ce qui donne au film son caractère tragique et permet à Huston de montrer, non pas tant l’échec d’un casse ingénieux, mais les différentes façons dont les hommes réagissent devant les coups du sort. Si le film s’achève sur l’image tragique de Dix mort dans le décor de son enfance, dans son propre paradis perdu, c’est peut-être l’image du doc, acceptant son destin et en reconnaissant la nature, qui s’impose à la mémoire.

Le film oppose ainsi les hasards du « coup » à la nécessité des caractères. Certes, le plan n’a pas fonctionné comme prévu à cause d’incidents imprévisibles mais ceux-ci ne sont pas dus à la maladresse des criminels. C’est dans leur cœur que réside la cause de leur chute, ce qui donne au film son caractère tragique et permet à Huston de montrer, non pas tant l’échec d’un casse ingénieux, mais les différentes façons dont les hommes réagissent devant les coups du sort. Si le film s’achève sur l’image tragique de Dix mort dans le décor de son enfance, dans son propre paradis perdu, c’est peut-être l’image du doc, acceptant son destin et en reconnaissant la nature, qui s’impose à la mémoire. The Man from Laramie

The Man from Laramie

The Man from Laramie

The Man from Laramie The Man from Laramie

The Man from Laramie Lorsqu’ils tournent ensemble The Naked Spur, en 1953, Anthony Mann et James Stewart ont déjà tourné Winchester ’73 en 1950 et Bend of the River en 1952. Ils se retrouveront l’année suivante sur The Far Country puis, un an plus tard encore, sur

Lorsqu’ils tournent ensemble The Naked Spur, en 1953, Anthony Mann et James Stewart ont déjà tourné Winchester ’73 en 1950 et Bend of the River en 1952. Ils se retrouveront l’année suivante sur The Far Country puis, un an plus tard encore, sur  Le groupe fait tout l’intérêt du film. Car chacun de ses membres amène sa problématique personnelle, compliquant la mission initiale de Kemp mais la rendant également possible car, seul, il ne peut se rendre maître de Ben et le ramener à Abilene, au Kansas, où doit être versée la prime. Alors que Kemp compose de mauvais gré avec les auxiliaires que le hasard de l’aventure a placés sur sa route, Ben y voit autant d’opportunités de retrouver sa liberté. Bien qu’ayant les mains liées durant presque tout le film et étant à la merci des autres, Ben est certainement l’un des membres les plus actifs du groupe. De ses qualités d’observation et de manipulation dépend en effet sa liberté. S’il essaie d’abord de tirer parti de l’appât du gain qu’il sent dans chacun des partenaires de Kemp, cherchant à dresser les trois hommes l’un contre l’autre, il a tôt fait de trouver la faille la plus prometteuse. Il se sert aussi de l’attachement qu’éprouve pour lui Lina, la fille de son « meilleur ami », qui fut surtout son complice. Capturée avec lui, la jeune femme ne songe d’abord qu’à s’enfuir à ses côtés ; mais, n’étant ni intéressée à la prime ni recherchée comme Ben, elle est aussi à même d’observer et de juger chacun. Dès lors, le film est pour elle un parcours conduisant à l’autonomie, celle du jugement comme celle du cœur. Un rite de passage vers l’âge adulte, au terme duquel elle sera capable de voir au-delà des mensonges séduisants de Ben pour toucher la vérité du cœur de Kemp.

Le groupe fait tout l’intérêt du film. Car chacun de ses membres amène sa problématique personnelle, compliquant la mission initiale de Kemp mais la rendant également possible car, seul, il ne peut se rendre maître de Ben et le ramener à Abilene, au Kansas, où doit être versée la prime. Alors que Kemp compose de mauvais gré avec les auxiliaires que le hasard de l’aventure a placés sur sa route, Ben y voit autant d’opportunités de retrouver sa liberté. Bien qu’ayant les mains liées durant presque tout le film et étant à la merci des autres, Ben est certainement l’un des membres les plus actifs du groupe. De ses qualités d’observation et de manipulation dépend en effet sa liberté. S’il essaie d’abord de tirer parti de l’appât du gain qu’il sent dans chacun des partenaires de Kemp, cherchant à dresser les trois hommes l’un contre l’autre, il a tôt fait de trouver la faille la plus prometteuse. Il se sert aussi de l’attachement qu’éprouve pour lui Lina, la fille de son « meilleur ami », qui fut surtout son complice. Capturée avec lui, la jeune femme ne songe d’abord qu’à s’enfuir à ses côtés ; mais, n’étant ni intéressée à la prime ni recherchée comme Ben, elle est aussi à même d’observer et de juger chacun. Dès lors, le film est pour elle un parcours conduisant à l’autonomie, celle du jugement comme celle du cœur. Un rite de passage vers l’âge adulte, au terme duquel elle sera capable de voir au-delà des mensonges séduisants de Ben pour toucher la vérité du cœur de Kemp. Construit autour de cinq individualités, The Naked Spur met en scène les attitudes de chacun à l’égard de l’existence, qui peut se résumer à deux enjeux élémentaires : le but que l’on poursuit et ce que l’on est prêt à faire pour l’atteindre. Il est très vite clair que Roy Anderson, le soldat rejeté par l’armée, n’est pas regardant sur les moyens. L’un des premiers dangers qu’affronte le groupe en route vers Abilene après la capture de Ben, le combat avec un groupe d’Indiens, est la résultante de l’immoralité d’Anderson ; en contraignant ses compagnons à jouer du fusil pour lui, Anderson les rend complices de cette immoralité. Kemp en sort avec une blessure qui, pour un temps du moins, le rend d’autant plus dépendant de ses compagnons. En l’amenant à délirer, cette blessure révèle sa vulnérabilité, à savoir la trahison qui l’a conduit à traquer un homme pour de l’argent. Dès lors, le personnage se définit essentiellement par son dilemme moral : vendre un homme pour racheter son ranch, et se marquer lui-même au fer de l’infamie, ou renoncer, à la fois à sa proie et à son rêve.

Construit autour de cinq individualités, The Naked Spur met en scène les attitudes de chacun à l’égard de l’existence, qui peut se résumer à deux enjeux élémentaires : le but que l’on poursuit et ce que l’on est prêt à faire pour l’atteindre. Il est très vite clair que Roy Anderson, le soldat rejeté par l’armée, n’est pas regardant sur les moyens. L’un des premiers dangers qu’affronte le groupe en route vers Abilene après la capture de Ben, le combat avec un groupe d’Indiens, est la résultante de l’immoralité d’Anderson ; en contraignant ses compagnons à jouer du fusil pour lui, Anderson les rend complices de cette immoralité. Kemp en sort avec une blessure qui, pour un temps du moins, le rend d’autant plus dépendant de ses compagnons. En l’amenant à délirer, cette blessure révèle sa vulnérabilité, à savoir la trahison qui l’a conduit à traquer un homme pour de l’argent. Dès lors, le personnage se définit essentiellement par son dilemme moral : vendre un homme pour racheter son ranch, et se marquer lui-même au fer de l’infamie, ou renoncer, à la fois à sa proie et à son rêve.

Pas de western de Mann, bien sûr, sans la nature. Plus que des westerns, d’ailleurs, les histoires que Mann filme dans le cadre de l’Ouest sont d’abord des aventures humaines dans le décor grandiose de la nature « sauvage ». Sauvage, ici, n’a pas le sens de redoutable et dangereuse. La nature de The Naked Spur est une nature inviolée, dans laquelle l’homme se mesure à lui-même. Mann prend soin de ne jamais réduire ce décor grandiose dans lequel ses personnages ne sont que des voyageurs de passage. La scène de la fusillade avec les Indiens est significative de la place de la nature : lorsque les fusils se taisent, Mann filme le retour au silence de la nature en immobilisant sa caméra devant une vue d’ensemble où les hommes s’inscrivent dans le cadre naturel, qui les domine. Les arbres sont calmes, le soleil projette au sol l’ombre de leurs feuillages, et cette nature sereine est indifférente à l’agitation momentanée des hommes. Mann filme ensemble les vivants et les morts dans ce plan d’une tranquille beauté où l’on sent le rapport intime et respectueux que le réalisateur entretient avec la nature.

Pas de western de Mann, bien sûr, sans la nature. Plus que des westerns, d’ailleurs, les histoires que Mann filme dans le cadre de l’Ouest sont d’abord des aventures humaines dans le décor grandiose de la nature « sauvage ». Sauvage, ici, n’a pas le sens de redoutable et dangereuse. La nature de The Naked Spur est une nature inviolée, dans laquelle l’homme se mesure à lui-même. Mann prend soin de ne jamais réduire ce décor grandiose dans lequel ses personnages ne sont que des voyageurs de passage. La scène de la fusillade avec les Indiens est significative de la place de la nature : lorsque les fusils se taisent, Mann filme le retour au silence de la nature en immobilisant sa caméra devant une vue d’ensemble où les hommes s’inscrivent dans le cadre naturel, qui les domine. Les arbres sont calmes, le soleil projette au sol l’ombre de leurs feuillages, et cette nature sereine est indifférente à l’agitation momentanée des hommes. Mann filme ensemble les vivants et les morts dans ce plan d’une tranquille beauté où l’on sent le rapport intime et respectueux que le réalisateur entretient avec la nature. Tout commence par une pancarte affichée au-dessus d’une station-service dans une petite ville américaine à deux pas du lac Tahoe. La pancarte annonce : Jeff Bailey. C’est le nom du propriétaire. Son nouveau nom, du moins. Un homme assez mystérieux pour alimenter les commérages de la gérante du petit café en face du garage et susciter la jalousie de Jim, amoureux depuis l’enfance d’Ann Miller, petite amie en titre de Jeff Bailey. Voilà pour l’ambiance petite ville, dessinée dans les premières minutes du film. Cette pancarte un peu trop grande, comme le remarque un visiteur prénommé Joe, semble en tout cas désigner ledit Jeff Bailey comme le centre d’intérêt de la ville, et du film. Car Joe est venu pour lui. Derrière le pseudonyme de Bailey, il a reconnu l’ancien détective privé Markham, que son patron Whit Sterling avait engagé pour retrouver sa fiancée, Kathie Moffat, enfuie au Mexique après lui avoir tiré dessus.

Tout commence par une pancarte affichée au-dessus d’une station-service dans une petite ville américaine à deux pas du lac Tahoe. La pancarte annonce : Jeff Bailey. C’est le nom du propriétaire. Son nouveau nom, du moins. Un homme assez mystérieux pour alimenter les commérages de la gérante du petit café en face du garage et susciter la jalousie de Jim, amoureux depuis l’enfance d’Ann Miller, petite amie en titre de Jeff Bailey. Voilà pour l’ambiance petite ville, dessinée dans les premières minutes du film. Cette pancarte un peu trop grande, comme le remarque un visiteur prénommé Joe, semble en tout cas désigner ledit Jeff Bailey comme le centre d’intérêt de la ville, et du film. Car Joe est venu pour lui. Derrière le pseudonyme de Bailey, il a reconnu l’ancien détective privé Markham, que son patron Whit Sterling avait engagé pour retrouver sa fiancée, Kathie Moffat, enfuie au Mexique après lui avoir tiré dessus.

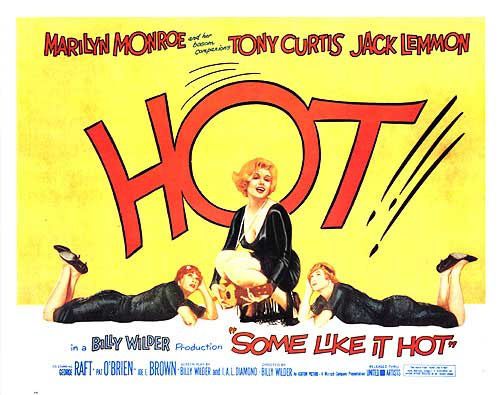

Billy Wilder et le scénariste

Billy Wilder et le scénariste  A l’origine prévu pour Frank Sinatra et Mitzi Gaynor, le film ne retint pas l’attention de Sinatra, que Wilder remplaça par

A l’origine prévu pour Frank Sinatra et Mitzi Gaynor, le film ne retint pas l’attention de Sinatra, que Wilder remplaça par  Dès l’ouverture du film, Wilder joue avec cette violence en mettant en scène une poursuite entre police et bootleggers qui s’achève sans blessé, puis en faisant d’une entreprise de croquemorts la couverture d’un bar clandestin (speakeasy) où la police effectue une rafle. Il s’amuse aussi à établir des passerelles avec les « vrais » films de gangsters, en confiant le rôle de son mafieux Spats Colombo à

Dès l’ouverture du film, Wilder joue avec cette violence en mettant en scène une poursuite entre police et bootleggers qui s’achève sans blessé, puis en faisant d’une entreprise de croquemorts la couverture d’un bar clandestin (speakeasy) où la police effectue une rafle. Il s’amuse aussi à établir des passerelles avec les « vrais » films de gangsters, en confiant le rôle de son mafieux Spats Colombo à

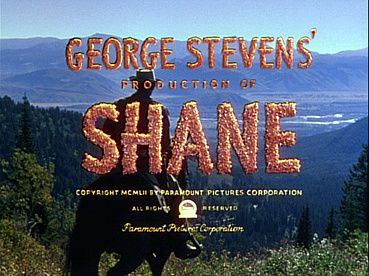

L’Homme des vallées perdues

L’Homme des vallées perdues Shane

Shane La limpidité même du thème du film se prêtait à une dramaturgie épurée fondée sur la marche implacable vers l’affrontement final, au cours duquel l’étranger a raison de la menace que fait peser Ryker sur les colons. C’est pourquoi la construction finalement assez relâchée du film surprend. Le scénario multiplie ainsi les scènes opposant les colons aux hommes de Ryker, se condamnant à répéter plutôt qu’à concentrer. Certes, un fil conducteur relie ces scènes : au rapprochement de Joe Starrett et de Shane (l’étranger) s’oppose l’unité contrariée des fermiers entre eux. Mais on ne peut s’empêcher de trouver superflues certaines scènes qui ne visent qu’à appuyer des éléments déjà soulignés auparavant, comme la scène du saloon où l’un des fermiers, Torrey, défie Ryker et son gunfighter Jack Wilson pendant la Fête de l’Indépendance. Les velléités belliqueuses de Torrey sont connues et conduisent à la scène de sa mort, orchestrée par le tueur impassible Wilson, que campe le jeune Jack Palance. La scène du saloon est incohérente puisqu’elle montre Ryker faire profil bas et contraindre son tueur à l’inaction alors même qu’ils n’attendent qu’une provocation pour se débarrasser des colons : pourquoi Ryker refuse-t-il de répondre à la provocation de Torrey alors que, plus tard, il pousse Wilson à provoquer le fermier afin de le tuer en état de « légitime défense » ? La scène du saloon apparaît ainsi comme la répétition maladroite de l’unique scène qui a vraiment une valeur dramatique, la mort de Torrey, laquelle n’atteint finalement pas sa pleine puissance dramatique lorsqu’elle survient, désamorcée à l’avance par la scène du saloon et par un scénario trop « délayé ».

La limpidité même du thème du film se prêtait à une dramaturgie épurée fondée sur la marche implacable vers l’affrontement final, au cours duquel l’étranger a raison de la menace que fait peser Ryker sur les colons. C’est pourquoi la construction finalement assez relâchée du film surprend. Le scénario multiplie ainsi les scènes opposant les colons aux hommes de Ryker, se condamnant à répéter plutôt qu’à concentrer. Certes, un fil conducteur relie ces scènes : au rapprochement de Joe Starrett et de Shane (l’étranger) s’oppose l’unité contrariée des fermiers entre eux. Mais on ne peut s’empêcher de trouver superflues certaines scènes qui ne visent qu’à appuyer des éléments déjà soulignés auparavant, comme la scène du saloon où l’un des fermiers, Torrey, défie Ryker et son gunfighter Jack Wilson pendant la Fête de l’Indépendance. Les velléités belliqueuses de Torrey sont connues et conduisent à la scène de sa mort, orchestrée par le tueur impassible Wilson, que campe le jeune Jack Palance. La scène du saloon est incohérente puisqu’elle montre Ryker faire profil bas et contraindre son tueur à l’inaction alors même qu’ils n’attendent qu’une provocation pour se débarrasser des colons : pourquoi Ryker refuse-t-il de répondre à la provocation de Torrey alors que, plus tard, il pousse Wilson à provoquer le fermier afin de le tuer en état de « légitime défense » ? La scène du saloon apparaît ainsi comme la répétition maladroite de l’unique scène qui a vraiment une valeur dramatique, la mort de Torrey, laquelle n’atteint finalement pas sa pleine puissance dramatique lorsqu’elle survient, désamorcée à l’avance par la scène du saloon et par un scénario trop « délayé ». Le personnage de Shane est lui-même une image, une représentation iconique, à laquelle le scénario oublie de donner un supplément d’âme. Son arrivée et son départ en font l’archétype du héros solitaire arrivant de nulle part et repartant pour nulle part, dont Clint Eastwood fera une relecture biblique dans L’Homme des hautes plaines et Pale Rider. Le fait que Shane soit blessé lors du gunfight final et qu’il fasse peu de cas de cette blessure suggère deux lectures différentes de la fin : ou le héros repart vers d’autres aventures, immortel, ou il s’en va mourir loin des regards. Le choix d’Alan Ladd pour incarner ce personnage n’aide pas à lui donner du relief, et durant l’ensemble du film il reste en retrait des autres personnages, prenant parti en choisissant le camp des « victimes » mais se cantonnant à un rôle d’observateur. De manière traditionnelle, la discrétion même du héros suggère sa force et suscite l’attente de l’instant où, renonçant à jouer les observateurs, il fera usage de son revolver pour rétablir la situation en faveur des opprimés. La bagarre du saloon a pour fonction de démontrer cette force, tenue en bride jusqu’au dénouement. De nouveau, le scénario choisit de décliner cette péripétie attendue en le dédoublant : une première fois, le héros accepte la provocation sans réagir, faisant la démonstration d’une prudence et d’une noblesse (il se contient à cause des fermiers) qui passent, aux yeux du vulgaire, pour de la faiblesse. Puis, de retour au saloon, il rend coup pour coup et fait la preuve de sa valeur véritable, tant aux yeux des fermiers qu’à ceux des « méchants ». Cette scène en doublon est évidemment symbolique : ayant revêtu des vêtements de fermier, Shane passe pour un « péquenot », un faible, qu’il s’agit d’impressionner ; en rendant les coups qu’il reçoit, il démontre que la passivité des fermiers n’est que provisoire, et c’est très logiquement que Joe Starrett se joint à lui dans la bagarre, confirmant son rôle de leader au sein de la communauté des colons.

Le personnage de Shane est lui-même une image, une représentation iconique, à laquelle le scénario oublie de donner un supplément d’âme. Son arrivée et son départ en font l’archétype du héros solitaire arrivant de nulle part et repartant pour nulle part, dont Clint Eastwood fera une relecture biblique dans L’Homme des hautes plaines et Pale Rider. Le fait que Shane soit blessé lors du gunfight final et qu’il fasse peu de cas de cette blessure suggère deux lectures différentes de la fin : ou le héros repart vers d’autres aventures, immortel, ou il s’en va mourir loin des regards. Le choix d’Alan Ladd pour incarner ce personnage n’aide pas à lui donner du relief, et durant l’ensemble du film il reste en retrait des autres personnages, prenant parti en choisissant le camp des « victimes » mais se cantonnant à un rôle d’observateur. De manière traditionnelle, la discrétion même du héros suggère sa force et suscite l’attente de l’instant où, renonçant à jouer les observateurs, il fera usage de son revolver pour rétablir la situation en faveur des opprimés. La bagarre du saloon a pour fonction de démontrer cette force, tenue en bride jusqu’au dénouement. De nouveau, le scénario choisit de décliner cette péripétie attendue en le dédoublant : une première fois, le héros accepte la provocation sans réagir, faisant la démonstration d’une prudence et d’une noblesse (il se contient à cause des fermiers) qui passent, aux yeux du vulgaire, pour de la faiblesse. Puis, de retour au saloon, il rend coup pour coup et fait la preuve de sa valeur véritable, tant aux yeux des fermiers qu’à ceux des « méchants ». Cette scène en doublon est évidemment symbolique : ayant revêtu des vêtements de fermier, Shane passe pour un « péquenot », un faible, qu’il s’agit d’impressionner ; en rendant les coups qu’il reçoit, il démontre que la passivité des fermiers n’est que provisoire, et c’est très logiquement que Joe Starrett se joint à lui dans la bagarre, confirmant son rôle de leader au sein de la communauté des colons.

Enfin – ce qui justifie l’Oscar emporté par le directeur de la photographie Loyal Griggs -, Shane bénéficie de superbes paysages naturels. Ceux des « vallées perdues » du titre français, bien sûr, qui ont vocation à dessiner une Terre promise dont les colons refusent d’être chassés. Mais aussi la silhouette omniprésente des montagnes qui, en fermant l’horizon, impose l’idée que tout doit se jouer dans ces plaines, que la fuite n’est pas une option possible, ce que Joe Starrett s’obstine à répéter à ses compagnons fermiers intimidés par Ryker. C’est de ces montagnes que descend l’étranger au début du film, vers elles qu’il retourne à la fin, et Stevens filme longuement les vallées parcourues par les personnages, y faisant courir le petit garçon une partie de la nuit sur les traces de l’étranger marchant (à dos de cheval, lui) vers son destin.

Enfin – ce qui justifie l’Oscar emporté par le directeur de la photographie Loyal Griggs -, Shane bénéficie de superbes paysages naturels. Ceux des « vallées perdues » du titre français, bien sûr, qui ont vocation à dessiner une Terre promise dont les colons refusent d’être chassés. Mais aussi la silhouette omniprésente des montagnes qui, en fermant l’horizon, impose l’idée que tout doit se jouer dans ces plaines, que la fuite n’est pas une option possible, ce que Joe Starrett s’obstine à répéter à ses compagnons fermiers intimidés par Ryker. C’est de ces montagnes que descend l’étranger au début du film, vers elles qu’il retourne à la fin, et Stevens filme longuement les vallées parcourues par les personnages, y faisant courir le petit garçon une partie de la nuit sur les traces de l’étranger marchant (à dos de cheval, lui) vers son destin.

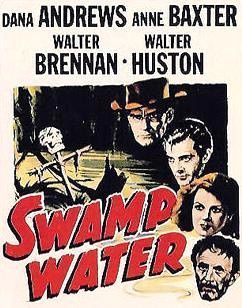

Première réalisation américaine de Jean Renoir, Swamp Water fut mal accueilli par la critique mais ne fut pas pour autant l’échec commercial que certains prétendirent. Renoir écrivit d’ailleurs une note à ce sujet au Los Angeles Times, qui la publia : le film en effet rapporta de l’argent à son producteur

Première réalisation américaine de Jean Renoir, Swamp Water fut mal accueilli par la critique mais ne fut pas pour autant l’échec commercial que certains prétendirent. Renoir écrivit d’ailleurs une note à ce sujet au Los Angeles Times, qui la publia : le film en effet rapporta de l’argent à son producteur  Il est vrai que le scénario de Dudley Nichols est d’une évidence mélodramatique. La fierté du jeune Ben Ragan s’oppose à celle de son père Thursday au point de les dresser l’un contre l’autre jusqu’à la rupture, avant de les réconcilier sans vergogne. Le mensonge, la dissimulation, la trahison réelle ou supposée, ficelles éprouvées du mélodrame, sont au cœur de l’action. Si le père et le fils se querellent, c’est que le premier est trop fier pour montrer son amour à son fils, qu’il dispute alors même qu’il voudrait l’embrasser. La scène où le père inquiet voit soudain la corne du fils pendue dans la maison, comprenant qu’il est de retour sain et sauf, montre avec assez d’évidence les sentiments réels pour mieux souligner ensuite la contradiction entre ceux-ci et l’attitude du père, qui harcèle son fils de reproches au lieu de lui dire son plaisir de le revoir. La relation du vieux Thursday avec sa jeune épouse Hannah – la différence d’âge est en soi une donnée propice au mélodrame – est du même tonneau : il l’aime, il la découvre courtisée par un autre, dont elle tait le nom par crainte de voir son mari l’aller trouver le fusil au poing, la confiance disparaît, pour mieux être retrouvée. De même la relation de Ben avec le fugitif Tom Keefer et avec sa fille Julie bascule-t-elle de la méfiance à la confiance, puis inversement, dans un mouvement de balancier qui ne saurait tromper.

Il est vrai que le scénario de Dudley Nichols est d’une évidence mélodramatique. La fierté du jeune Ben Ragan s’oppose à celle de son père Thursday au point de les dresser l’un contre l’autre jusqu’à la rupture, avant de les réconcilier sans vergogne. Le mensonge, la dissimulation, la trahison réelle ou supposée, ficelles éprouvées du mélodrame, sont au cœur de l’action. Si le père et le fils se querellent, c’est que le premier est trop fier pour montrer son amour à son fils, qu’il dispute alors même qu’il voudrait l’embrasser. La scène où le père inquiet voit soudain la corne du fils pendue dans la maison, comprenant qu’il est de retour sain et sauf, montre avec assez d’évidence les sentiments réels pour mieux souligner ensuite la contradiction entre ceux-ci et l’attitude du père, qui harcèle son fils de reproches au lieu de lui dire son plaisir de le revoir. La relation du vieux Thursday avec sa jeune épouse Hannah – la différence d’âge est en soi une donnée propice au mélodrame – est du même tonneau : il l’aime, il la découvre courtisée par un autre, dont elle tait le nom par crainte de voir son mari l’aller trouver le fusil au poing, la confiance disparaît, pour mieux être retrouvée. De même la relation de Ben avec le fugitif Tom Keefer et avec sa fille Julie bascule-t-elle de la méfiance à la confiance, puis inversement, dans un mouvement de balancier qui ne saurait tromper. Mais n’a-t-on pas simplement reproché au film de se bien terminer ? Renoir, au demeurant, souhaitait une autre fin, que lui refusa Zanuck. Les prémices du drame, en effet, eussent pu conduire à un dénouement autrement poignant. Pourtant, ces relations sans surprise s’inscrivent dans un discours sur l’homme qui, pour être simple, n’en est pas pour autant dénué d’intérêt. Le mensonge est en effet au cœur du film, mais Renoir utilise le décor pour mettre en évidence la dichotomie sur laquelle repose toute l’histoire. Il ne s’agit pas seulement de dérouler l’intrigue policière pour révéler in fine le mensonge dont la révélation remettra tout en place, réparant l’injustice et permettant aux justes de vivre leur bonheur. Le monde des hommes – constitué ici d’une communauté restreinte dont on souligne l’isolement – s’oppose au marais comme l’honnêteté s’oppose au mensonge, et comme l’état de nature s’oppose à l’hypocrisie. La beauté même des décors naturels dans lesquels Renoir transporte ses acteurs transmet une puissante poésie au film. Tom Keefer, le fugitif, qui a appris à survivre dans le marais – 1100 kilomètres de solitude et de danger, représenté par les alligators et les serpents d’eau -, a trouvé une certaine quiétude dans cet état de nature ; non qu’il soit tranquille : séparé de sa fille Julie qu’il doit accepter de savoir élevée par d’autres tandis que lui-même, accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, doit rester caché et renoncer à tout espoir de justice, il souffre de son isolement comme il souffre des conditions dans lesquelles il est contraint de vivre. Mais, après cinq ans passés ainsi, il connaît le marais et s’y sent chez lui, au point qu’il hésitera à en sortir pour être innocenté par la justice des hommes. Sa survie même est la preuve qu’il existe une autre justice : ainsi semble-t-il devenu immortel, ne craignant plus la morsure des serpents ni les alligators. C’est bien d’un revenant qu’il a l’air lorsque Ben, ayant creusé sa tombe après qu’il a été mordu par un serpent, le retrouve bien vivant. Cet état de nature, Ben y entre lui aussi en survivant plusieurs jours dans le marais puis en s’associant à Tom Keefer pour vendre les peaux des animaux qu’ils piègent ensemble.

Mais n’a-t-on pas simplement reproché au film de se bien terminer ? Renoir, au demeurant, souhaitait une autre fin, que lui refusa Zanuck. Les prémices du drame, en effet, eussent pu conduire à un dénouement autrement poignant. Pourtant, ces relations sans surprise s’inscrivent dans un discours sur l’homme qui, pour être simple, n’en est pas pour autant dénué d’intérêt. Le mensonge est en effet au cœur du film, mais Renoir utilise le décor pour mettre en évidence la dichotomie sur laquelle repose toute l’histoire. Il ne s’agit pas seulement de dérouler l’intrigue policière pour révéler in fine le mensonge dont la révélation remettra tout en place, réparant l’injustice et permettant aux justes de vivre leur bonheur. Le monde des hommes – constitué ici d’une communauté restreinte dont on souligne l’isolement – s’oppose au marais comme l’honnêteté s’oppose au mensonge, et comme l’état de nature s’oppose à l’hypocrisie. La beauté même des décors naturels dans lesquels Renoir transporte ses acteurs transmet une puissante poésie au film. Tom Keefer, le fugitif, qui a appris à survivre dans le marais – 1100 kilomètres de solitude et de danger, représenté par les alligators et les serpents d’eau -, a trouvé une certaine quiétude dans cet état de nature ; non qu’il soit tranquille : séparé de sa fille Julie qu’il doit accepter de savoir élevée par d’autres tandis que lui-même, accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, doit rester caché et renoncer à tout espoir de justice, il souffre de son isolement comme il souffre des conditions dans lesquelles il est contraint de vivre. Mais, après cinq ans passés ainsi, il connaît le marais et s’y sent chez lui, au point qu’il hésitera à en sortir pour être innocenté par la justice des hommes. Sa survie même est la preuve qu’il existe une autre justice : ainsi semble-t-il devenu immortel, ne craignant plus la morsure des serpents ni les alligators. C’est bien d’un revenant qu’il a l’air lorsque Ben, ayant creusé sa tombe après qu’il a été mordu par un serpent, le retrouve bien vivant. Cet état de nature, Ben y entre lui aussi en survivant plusieurs jours dans le marais puis en s’associant à Tom Keefer pour vendre les peaux des animaux qu’ils piègent ensemble.

Face à cette communauté des âmes bonnes se dresse le monde des hommes : là se tiennent les coupables, les vrais meurtriers, finalement démasqués et punis, mais aussi l’ordinaire, à savoir ces gens qui font corps pour ostraciser Ben quand ils découvrent qu’il protège le fugitif caché dans le marais, ces gens qui le traînent sans procès jusqu’à l’eau pour l’y laisser soumettre à la torture par les meurtriers que la communauté protège à son insu. Entre les bons et les méchants se tiennent les « honnêtes gens », prompts au lynchage. En choisissant Ben comme victime, ils scellent la communauté des bonnes âmes, dans laquelle Ben retrouve Tom. Le shérif n’a de représentant de la justice que l’étoile fixée à sa chemise : il se range du côté de la majorité, alors même qu’il devrait s’en distinguer. Aussi la vérité doit-elle être révélée par ceux-là mêmes que le mensonge menace et accuse.

Face à cette communauté des âmes bonnes se dresse le monde des hommes : là se tiennent les coupables, les vrais meurtriers, finalement démasqués et punis, mais aussi l’ordinaire, à savoir ces gens qui font corps pour ostraciser Ben quand ils découvrent qu’il protège le fugitif caché dans le marais, ces gens qui le traînent sans procès jusqu’à l’eau pour l’y laisser soumettre à la torture par les meurtriers que la communauté protège à son insu. Entre les bons et les méchants se tiennent les « honnêtes gens », prompts au lynchage. En choisissant Ben comme victime, ils scellent la communauté des bonnes âmes, dans laquelle Ben retrouve Tom. Le shérif n’a de représentant de la justice que l’étoile fixée à sa chemise : il se range du côté de la majorité, alors même qu’il devrait s’en distinguer. Aussi la vérité doit-elle être révélée par ceux-là mêmes que le mensonge menace et accuse. Bien sûr, cette dichotomie a quelque chose de facile. On ne prétendra pas le contraire, pas plus qu’on ne prétendra qu’il y a là une puissante vérité sur l’homme. On ne saurait franchement parler de « dénonciation » dans Swamp Water, qui se tient bien en-deçà d’un Fury de Fritz Lang, par exemple. Mais Renoir réussit malgré tout à rendre touchant le sort de Tom Keefer, notamment en le rattachant à la poésie du décor. L’eau, d’ailleurs, joue un rôle prépondérant dans l’ensemble des films de Renoir. Elle sert ici de véhicule au passage d’un monde à l’autre et, d’une certaine manière, de révélateur de la vérité : c’est essentiellement Ben qui se déplace à sa surface, les autres ne s’y aventurant qu’au début et à la fin du film. Au début, pour souligner, par le truchement du shérif, que ce n’est pas leur élément. Et à la fin pour apporter le pardon à Tom Keefer et le ramener dans le monde des hommes une fois lavé du mensonge. Que Ben soit le seul à aller et venir entre les deux mondes convient évidemment à sa fonction de passeur, au rôle de réconciliation qui est le sien. Quand il annonce qu’il part dans le marais, à la recherche de son chien, tous le regardent comme un fou, ou comme le paria qu’il sera bientôt. La peur que leur inspire le marais, c’est aussi le signe de leur incapacité à distinguer la vérité, à la chercher même.

Bien sûr, cette dichotomie a quelque chose de facile. On ne prétendra pas le contraire, pas plus qu’on ne prétendra qu’il y a là une puissante vérité sur l’homme. On ne saurait franchement parler de « dénonciation » dans Swamp Water, qui se tient bien en-deçà d’un Fury de Fritz Lang, par exemple. Mais Renoir réussit malgré tout à rendre touchant le sort de Tom Keefer, notamment en le rattachant à la poésie du décor. L’eau, d’ailleurs, joue un rôle prépondérant dans l’ensemble des films de Renoir. Elle sert ici de véhicule au passage d’un monde à l’autre et, d’une certaine manière, de révélateur de la vérité : c’est essentiellement Ben qui se déplace à sa surface, les autres ne s’y aventurant qu’au début et à la fin du film. Au début, pour souligner, par le truchement du shérif, que ce n’est pas leur élément. Et à la fin pour apporter le pardon à Tom Keefer et le ramener dans le monde des hommes une fois lavé du mensonge. Que Ben soit le seul à aller et venir entre les deux mondes convient évidemment à sa fonction de passeur, au rôle de réconciliation qui est le sien. Quand il annonce qu’il part dans le marais, à la recherche de son chien, tous le regardent comme un fou, ou comme le paria qu’il sera bientôt. La peur que leur inspire le marais, c’est aussi le signe de leur incapacité à distinguer la vérité, à la chercher même.

La plupart des incidents du film se produisent de cette façon, sous le regard de témoins qui ne réagissent pas, qui n’y voient rien d’anormal. Qu’une telle indifférence soit possible dans la réalité n’est pas l’important ; le fait est qu’un tel traitement de l’action manque totalement de vraisemblance. L’omniprésence du maître-chanteur est un élément incongru si l’on considère la nature même du chantage : Depp est sommé de devenir un meurtrier malgré lui précisément pour que les vrais instigateurs du meurtre ne soient pas inquiétés. Et que fait le maître-chanteur ? Il suit pas à pas le meurtrier, se montrant partout avec lui !

La plupart des incidents du film se produisent de cette façon, sous le regard de témoins qui ne réagissent pas, qui n’y voient rien d’anormal. Qu’une telle indifférence soit possible dans la réalité n’est pas l’important ; le fait est qu’un tel traitement de l’action manque totalement de vraisemblance. L’omniprésence du maître-chanteur est un élément incongru si l’on considère la nature même du chantage : Depp est sommé de devenir un meurtrier malgré lui précisément pour que les vrais instigateurs du meurtre ne soient pas inquiétés. Et que fait le maître-chanteur ? Il suit pas à pas le meurtrier, se montrant partout avec lui ! La séquence de ce meurtre « préliminaire » démontre que l’incertitude est voulue par le réalisateur. Déjà, sa caméra a volontiers accompagné le malaise de Depp en accentuant les cadrages « subjectifs » : plongées ou contre-plongées marquées, irruption du hors-champ dans le cadre, grand angle exprimant le vertige… Badham y ajoute le ralenti, tant de l’image que de la bande sonore, afin de distordre la réalité : un moment, l’action bascule dans le rêve éveillé lorsque Depp, étranglé par Walken, s’imagine en justicier abattant fougueusement tous les complices de la conspiration. Le glissement a lieu sans prévenir et ne se révèle que dans l’excès : Depp est brusquement trop « héroïque », ses adversaires trop faciles à abattre, la résolution trop inattendue (alors qu’on n’en est qu’à la moitié du métrage). Lorsque Walken réapparaît, mort-vivant, et projette d’un seul bras le pauvre Depp dans le vide, alors on comprend de quelle manipulation on a été victime. Et l’on comprend, aussi, ce qui fait que l’on ne peut décider pas adhérer à l’intrigue : ce n’est pas seulement Walken qui s’amuse, c’est Badham lui-même, qui révèle qu’il ne croit pas à son scénario. Une bonne grosse blague, qui pourtant va se prolonger encore trois quarts d’heure, en faisant mine de se prendre au sérieux…

La séquence de ce meurtre « préliminaire » démontre que l’incertitude est voulue par le réalisateur. Déjà, sa caméra a volontiers accompagné le malaise de Depp en accentuant les cadrages « subjectifs » : plongées ou contre-plongées marquées, irruption du hors-champ dans le cadre, grand angle exprimant le vertige… Badham y ajoute le ralenti, tant de l’image que de la bande sonore, afin de distordre la réalité : un moment, l’action bascule dans le rêve éveillé lorsque Depp, étranglé par Walken, s’imagine en justicier abattant fougueusement tous les complices de la conspiration. Le glissement a lieu sans prévenir et ne se révèle que dans l’excès : Depp est brusquement trop « héroïque », ses adversaires trop faciles à abattre, la résolution trop inattendue (alors qu’on n’en est qu’à la moitié du métrage). Lorsque Walken réapparaît, mort-vivant, et projette d’un seul bras le pauvre Depp dans le vide, alors on comprend de quelle manipulation on a été victime. Et l’on comprend, aussi, ce qui fait que l’on ne peut décider pas adhérer à l’intrigue : ce n’est pas seulement Walken qui s’amuse, c’est Badham lui-même, qui révèle qu’il ne croit pas à son scénario. Une bonne grosse blague, qui pourtant va se prolonger encore trois quarts d’heure, en faisant mine de se prendre au sérieux…