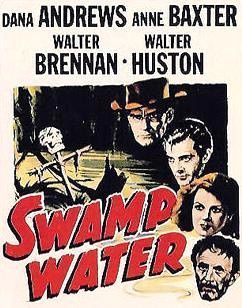

SWAMP WATER (L'ETANG TRAGIQUE), de Jean Renoir

20th Century Fox, 1941

Margot peut bien pleurer, si le film est beau ! Première réalisation américaine de Jean Renoir, Swamp Water fut mal accueilli par la critique mais ne fut pas pour autant l’échec commercial que certains prétendirent. Renoir écrivit d’ailleurs une note à ce sujet au Los Angeles Times, qui la publia : le film en effet rapporta de l’argent à son producteur Darryl F. Zanuck.

Première réalisation américaine de Jean Renoir, Swamp Water fut mal accueilli par la critique mais ne fut pas pour autant l’échec commercial que certains prétendirent. Renoir écrivit d’ailleurs une note à ce sujet au Los Angeles Times, qui la publia : le film en effet rapporta de l’argent à son producteur Darryl F. Zanuck.

Ce dernier ouvrit de grands yeux quand Renoir insista pour aller tourner l’histoire dans les marais de Georgie, alors qu’il était prévu de tout reconstituer en studio. C’est que Renoir, conscient de la banalité du scénario que Dudley Nichols avait écrit d’après le roman de Vereen Bell, paru en feuilleton l’année précédente dans le Saturday Evening, voulait au moins faire acte de création en travaillant l’image. Il obtint gain de cause, même si ce ne fut pas là l’unique sujet de discorde avec la production. Renoir, dans ses lettres, évoque la difficulté de se plier aux exigences de son producteur, qui semble lui dénier le loisir de mettre dans son film « quelque chose de personnel ».

C’est d’abord le caractère mélodramatique du scénario que l’on a reproché à Renoir. Ses personnages « de feuilleton », fiers jusqu’à l’excès, volontiers caricaturaux, l’évidence limpide de l’histoire, terminée par un happy end facile. Tout cela, pourtant, ne suffit pas à faire une mauvaise histoire, et moins encore un mauvais film.

Il est vrai que le scénario de Dudley Nichols est d’une évidence mélodramatique. La fierté du jeune Ben Ragan s’oppose à celle de son père Thursday au point de les dresser l’un contre l’autre jusqu’à la rupture, avant de les réconcilier sans vergogne. Le mensonge, la dissimulation, la trahison réelle ou supposée, ficelles éprouvées du mélodrame, sont au cœur de l’action. Si le père et le fils se querellent, c’est que le premier est trop fier pour montrer son amour à son fils, qu’il dispute alors même qu’il voudrait l’embrasser. La scène où le père inquiet voit soudain la corne du fils pendue dans la maison, comprenant qu’il est de retour sain et sauf, montre avec assez d’évidence les sentiments réels pour mieux souligner ensuite la contradiction entre ceux-ci et l’attitude du père, qui harcèle son fils de reproches au lieu de lui dire son plaisir de le revoir. La relation du vieux Thursday avec sa jeune épouse Hannah – la différence d’âge est en soi une donnée propice au mélodrame – est du même tonneau : il l’aime, il la découvre courtisée par un autre, dont elle tait le nom par crainte de voir son mari l’aller trouver le fusil au poing, la confiance disparaît, pour mieux être retrouvée. De même la relation de Ben avec le fugitif Tom Keefer et avec sa fille Julie bascule-t-elle de la méfiance à la confiance, puis inversement, dans un mouvement de balancier qui ne saurait tromper.

Il est vrai que le scénario de Dudley Nichols est d’une évidence mélodramatique. La fierté du jeune Ben Ragan s’oppose à celle de son père Thursday au point de les dresser l’un contre l’autre jusqu’à la rupture, avant de les réconcilier sans vergogne. Le mensonge, la dissimulation, la trahison réelle ou supposée, ficelles éprouvées du mélodrame, sont au cœur de l’action. Si le père et le fils se querellent, c’est que le premier est trop fier pour montrer son amour à son fils, qu’il dispute alors même qu’il voudrait l’embrasser. La scène où le père inquiet voit soudain la corne du fils pendue dans la maison, comprenant qu’il est de retour sain et sauf, montre avec assez d’évidence les sentiments réels pour mieux souligner ensuite la contradiction entre ceux-ci et l’attitude du père, qui harcèle son fils de reproches au lieu de lui dire son plaisir de le revoir. La relation du vieux Thursday avec sa jeune épouse Hannah – la différence d’âge est en soi une donnée propice au mélodrame – est du même tonneau : il l’aime, il la découvre courtisée par un autre, dont elle tait le nom par crainte de voir son mari l’aller trouver le fusil au poing, la confiance disparaît, pour mieux être retrouvée. De même la relation de Ben avec le fugitif Tom Keefer et avec sa fille Julie bascule-t-elle de la méfiance à la confiance, puis inversement, dans un mouvement de balancier qui ne saurait tromper.

Mais n’a-t-on pas simplement reproché au film de se bien terminer ? Renoir, au demeurant, souhaitait une autre fin, que lui refusa Zanuck. Les prémices du drame, en effet, eussent pu conduire à un dénouement autrement poignant. Pourtant, ces relations sans surprise s’inscrivent dans un discours sur l’homme qui, pour être simple, n’en est pas pour autant dénué d’intérêt. Le mensonge est en effet au cœur du film, mais Renoir utilise le décor pour mettre en évidence la dichotomie sur laquelle repose toute l’histoire. Il ne s’agit pas seulement de dérouler l’intrigue policière pour révéler in fine le mensonge dont la révélation remettra tout en place, réparant l’injustice et permettant aux justes de vivre leur bonheur. Le monde des hommes – constitué ici d’une communauté restreinte dont on souligne l’isolement – s’oppose au marais comme l’honnêteté s’oppose au mensonge, et comme l’état de nature s’oppose à l’hypocrisie. La beauté même des décors naturels dans lesquels Renoir transporte ses acteurs transmet une puissante poésie au film. Tom Keefer, le fugitif, qui a appris à survivre dans le marais – 1100 kilomètres de solitude et de danger, représenté par les alligators et les serpents d’eau -, a trouvé une certaine quiétude dans cet état de nature ; non qu’il soit tranquille : séparé de sa fille Julie qu’il doit accepter de savoir élevée par d’autres tandis que lui-même, accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, doit rester caché et renoncer à tout espoir de justice, il souffre de son isolement comme il souffre des conditions dans lesquelles il est contraint de vivre. Mais, après cinq ans passés ainsi, il connaît le marais et s’y sent chez lui, au point qu’il hésitera à en sortir pour être innocenté par la justice des hommes. Sa survie même est la preuve qu’il existe une autre justice : ainsi semble-t-il devenu immortel, ne craignant plus la morsure des serpents ni les alligators. C’est bien d’un revenant qu’il a l’air lorsque Ben, ayant creusé sa tombe après qu’il a été mordu par un serpent, le retrouve bien vivant. Cet état de nature, Ben y entre lui aussi en survivant plusieurs jours dans le marais puis en s’associant à Tom Keefer pour vendre les peaux des animaux qu’ils piègent ensemble.

Mais n’a-t-on pas simplement reproché au film de se bien terminer ? Renoir, au demeurant, souhaitait une autre fin, que lui refusa Zanuck. Les prémices du drame, en effet, eussent pu conduire à un dénouement autrement poignant. Pourtant, ces relations sans surprise s’inscrivent dans un discours sur l’homme qui, pour être simple, n’en est pas pour autant dénué d’intérêt. Le mensonge est en effet au cœur du film, mais Renoir utilise le décor pour mettre en évidence la dichotomie sur laquelle repose toute l’histoire. Il ne s’agit pas seulement de dérouler l’intrigue policière pour révéler in fine le mensonge dont la révélation remettra tout en place, réparant l’injustice et permettant aux justes de vivre leur bonheur. Le monde des hommes – constitué ici d’une communauté restreinte dont on souligne l’isolement – s’oppose au marais comme l’honnêteté s’oppose au mensonge, et comme l’état de nature s’oppose à l’hypocrisie. La beauté même des décors naturels dans lesquels Renoir transporte ses acteurs transmet une puissante poésie au film. Tom Keefer, le fugitif, qui a appris à survivre dans le marais – 1100 kilomètres de solitude et de danger, représenté par les alligators et les serpents d’eau -, a trouvé une certaine quiétude dans cet état de nature ; non qu’il soit tranquille : séparé de sa fille Julie qu’il doit accepter de savoir élevée par d’autres tandis que lui-même, accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, doit rester caché et renoncer à tout espoir de justice, il souffre de son isolement comme il souffre des conditions dans lesquelles il est contraint de vivre. Mais, après cinq ans passés ainsi, il connaît le marais et s’y sent chez lui, au point qu’il hésitera à en sortir pour être innocenté par la justice des hommes. Sa survie même est la preuve qu’il existe une autre justice : ainsi semble-t-il devenu immortel, ne craignant plus la morsure des serpents ni les alligators. C’est bien d’un revenant qu’il a l’air lorsque Ben, ayant creusé sa tombe après qu’il a été mordu par un serpent, le retrouve bien vivant. Cet état de nature, Ben y entre lui aussi en survivant plusieurs jours dans le marais puis en s’associant à Tom Keefer pour vendre les peaux des animaux qu’ils piègent ensemble.

Dana Andrews et Walter Brennan

Or, que nous dit Renoir ? Que cet état de nature est en corrélation avec la qualité morale des individus. Tom est la victime d’un mensonge qui le contraint à fuir, mais c’est un homme bon, honnête, trahi par la justice des hommes, en lesquels il refuse désormais d’avoir confiance. Pourtant son cœur l’incline à la confiance, ce qu’il fait avec Ben, et son amour pour sa fille plaide en faveur de sa bonté d’âme. Ben possède la même sorte de qualité : sa fierté est spontanée, il est incapable de mensonge et aspire à « devenir un homme » en s’opposant à la volonté tyrannique de son père. Il veut être his own man, son propre chef. C’est avec l’aide de Tom qu’il y parvient. Que Tom joue ainsi le substitut du père s’accorde évidemment de manière trop simpliste avec l’attachement qui unit parallèlement Ben et Julie ; de même, la bonté de Hannah et l’honnêteté de Thursday préparent le dénouement heureux, où tous ces êtres si gentils formeront une belle et bonne famille, une fois que le poison instillé par le mensonge aura été vaincu, avec la même facilité que le corps de Tom a vaincu le venin du serpent.

Face à cette communauté des âmes bonnes se dresse le monde des hommes : là se tiennent les coupables, les vrais meurtriers, finalement démasqués et punis, mais aussi l’ordinaire, à savoir ces gens qui font corps pour ostraciser Ben quand ils découvrent qu’il protège le fugitif caché dans le marais, ces gens qui le traînent sans procès jusqu’à l’eau pour l’y laisser soumettre à la torture par les meurtriers que la communauté protège à son insu. Entre les bons et les méchants se tiennent les « honnêtes gens », prompts au lynchage. En choisissant Ben comme victime, ils scellent la communauté des bonnes âmes, dans laquelle Ben retrouve Tom. Le shérif n’a de représentant de la justice que l’étoile fixée à sa chemise : il se range du côté de la majorité, alors même qu’il devrait s’en distinguer. Aussi la vérité doit-elle être révélée par ceux-là mêmes que le mensonge menace et accuse.

Face à cette communauté des âmes bonnes se dresse le monde des hommes : là se tiennent les coupables, les vrais meurtriers, finalement démasqués et punis, mais aussi l’ordinaire, à savoir ces gens qui font corps pour ostraciser Ben quand ils découvrent qu’il protège le fugitif caché dans le marais, ces gens qui le traînent sans procès jusqu’à l’eau pour l’y laisser soumettre à la torture par les meurtriers que la communauté protège à son insu. Entre les bons et les méchants se tiennent les « honnêtes gens », prompts au lynchage. En choisissant Ben comme victime, ils scellent la communauté des bonnes âmes, dans laquelle Ben retrouve Tom. Le shérif n’a de représentant de la justice que l’étoile fixée à sa chemise : il se range du côté de la majorité, alors même qu’il devrait s’en distinguer. Aussi la vérité doit-elle être révélée par ceux-là mêmes que le mensonge menace et accuse.

Bien sûr, cette dichotomie a quelque chose de facile. On ne prétendra pas le contraire, pas plus qu’on ne prétendra qu’il y a là une puissante vérité sur l’homme. On ne saurait franchement parler de « dénonciation » dans Swamp Water, qui se tient bien en-deçà d’un Fury de Fritz Lang, par exemple. Mais Renoir réussit malgré tout à rendre touchant le sort de Tom Keefer, notamment en le rattachant à la poésie du décor. L’eau, d’ailleurs, joue un rôle prépondérant dans l’ensemble des films de Renoir. Elle sert ici de véhicule au passage d’un monde à l’autre et, d’une certaine manière, de révélateur de la vérité : c’est essentiellement Ben qui se déplace à sa surface, les autres ne s’y aventurant qu’au début et à la fin du film. Au début, pour souligner, par le truchement du shérif, que ce n’est pas leur élément. Et à la fin pour apporter le pardon à Tom Keefer et le ramener dans le monde des hommes une fois lavé du mensonge. Que Ben soit le seul à aller et venir entre les deux mondes convient évidemment à sa fonction de passeur, au rôle de réconciliation qui est le sien. Quand il annonce qu’il part dans le marais, à la recherche de son chien, tous le regardent comme un fou, ou comme le paria qu’il sera bientôt. La peur que leur inspire le marais, c’est aussi le signe de leur incapacité à distinguer la vérité, à la chercher même.

Bien sûr, cette dichotomie a quelque chose de facile. On ne prétendra pas le contraire, pas plus qu’on ne prétendra qu’il y a là une puissante vérité sur l’homme. On ne saurait franchement parler de « dénonciation » dans Swamp Water, qui se tient bien en-deçà d’un Fury de Fritz Lang, par exemple. Mais Renoir réussit malgré tout à rendre touchant le sort de Tom Keefer, notamment en le rattachant à la poésie du décor. L’eau, d’ailleurs, joue un rôle prépondérant dans l’ensemble des films de Renoir. Elle sert ici de véhicule au passage d’un monde à l’autre et, d’une certaine manière, de révélateur de la vérité : c’est essentiellement Ben qui se déplace à sa surface, les autres ne s’y aventurant qu’au début et à la fin du film. Au début, pour souligner, par le truchement du shérif, que ce n’est pas leur élément. Et à la fin pour apporter le pardon à Tom Keefer et le ramener dans le monde des hommes une fois lavé du mensonge. Que Ben soit le seul à aller et venir entre les deux mondes convient évidemment à sa fonction de passeur, au rôle de réconciliation qui est le sien. Quand il annonce qu’il part dans le marais, à la recherche de son chien, tous le regardent comme un fou, ou comme le paria qu’il sera bientôt. La peur que leur inspire le marais, c’est aussi le signe de leur incapacité à distinguer la vérité, à la chercher même.

Dana Andrews et Anne Baxter, jeunes premiers alors inconnus

L’opposition se retrouve dans les personnages de Julie et Mabel, les deux jeunes femmes auxquelles s’intéresse Ben. Julie, la fille de Tom Keefer, est la petite sauvageonne, mal vêtue, mal coiffée (des feuilles s’emprisonnent dans sa chevelure, l’assimilant aux mousses qui recouvrent les arbres du marais), inadaptée à la vie au sein de la communauté : quand on la voit pour la première fois, elle essaie de sauver un chaton que les frères Dorson veulent noyer ; à deux reprises au moins, on la compare d’ailleurs à un chat, à cause de son comportement farouche et craintif et à cause de son allure « de chat errant ». Mabel, au contraire, est sophistiquée en comparaison : bien habillée, bien coiffée, elle connaît l’art de la séduction et son pendant, le mensonge. Elle en est bien vite la victime : voulant rendre Ben jaloux en se laissant inviter par un autre lors d’un bal, elle l’éloigne de lui sans espoir de retour, le poussant bien involontairement dans les bras de Julie, qui reçoit son amour avec simplicité. A la fierté de la sauvageonne, qui ferme sa porte à Ben lorsqu’elle pense qu’il a trahi son père, s’oppose le manque d’amour-propre de la jeune fille « policée », qui trahit Ben et le livre à la vindicte commune quand il se détourne d’elle. La fierté apparaît ainsi comme l’expression de la valeur morale des êtres. Le père et le fils Ragan, le père et la fille Keefer partagent cette qualité, tandis qu’elle manque aux autres.

Ce que le cadre naturel apporte au film, c’est justement la nuance qui manque au scénario. Renoir joue du clair-obscur, utilise les reflets que l’eau projette sur les visages, filme les enchevêtrements de branches et de mousses pour appuyer l’idée que l’état de nature est plus riche et plus ouvert que le monde des hommes. Plus qu’elle ne représente le danger (on n’y voit guère les alligators, filmés sur la terre), l’eau y introduit de la limpidité. Lors du dénouement, ce sont Ben et Tom qui glissent à la surface de l’eau, tandis que les fourbes Dorson sont tapis dans les herbes, attendant de faire feu sans s’exposer eux-mêmes. C’est d’ailleurs dans la terre que l’un d’eux disparaîtra, englouti par une tourbière.

Thierry LE PEUT (30 octobre 2009, 20 h 30 – 22 h 30)