Perdus dans la neige

Perdus dans la neige

Sorti un an avant Track of the Cat tourné en couleur, Island in the Sky choisit le noir et blanc pour conter une autre aventure de neige, située cette fois durant la Seconde Guerre mondiale. John Wayne y incarne Dooley, un pilote qui contribue à l’effort de guerre en transportant du matériel entre l’Angleterre et le continent américain par la route du Nord. L’aventure commence lorsque, contraint par le givre et le mauvais temps d’atterrir en catastrophe au milieu de nulle part (« the big nowhere »), Dooley doit survivre avec son équipage en attendant l’arrivée hypothétique de ses collègues pilotes venus à son secours.

Island in the Sky est un film de premier degré. Adapté d’un roman d’Ernest K. Gann, il repose sur le thème de la survie d’hommes courageux mais démunis dans des conditions extrêmes et sur celui de la solidarité des pilotes. Très vite, la nouvelle que Dooley is down mobilise les autres pilotes disponibles qui se lancent dans une mission de secours désespérée, du fait que la localisation de l’avion de Dooley est très incertaine et qu’il a disparu dans une région très mal connue où la température, entre 50 et 40 degrés au-dessous de zéro, est peu propice à la vie, humaine bien sûr, mais également animale, ce qui rend vaine la recherche de gibier. L’équipage n’a guère que quelques jours de survie envisageable, d’autant plus qu’il est dépourvu des ressources (nourriture, couvertures…) adaptées à un tel environnement.

C’est sur ces bases scénaristiques minimalistes que se développe le film, faisant alterner les séquences de la survie dans le Grand Nord et celles de la mission de sauvetage, sans recherche d’effets spectaculaires. L’efficacité du métrage repose avant tout sur les acteurs, le décor naturel et les prises de vues aériennes, forcément nombreuses, réalisées par William H. Clothier. Les acteurs, au demeurant, offrent des prestations sobres, y compris John Wayne qui campe le leader de l’équipage en perdition, Dooley. Certaines affiches de promotion mettaient en avant une présence féminine : qu’on ne s’y trompe pas, les femmes apparaissent effectivement dans le film mais uniquement en contrepoint, dans des séquences qui soulignent la vie de famille qui attend certains des protagonistes à leur retour chez eux, si retour il y a. Figures sacralisées d’épouses aimantes et d’enfants sur qui pèse la menace de la disparition du père – images fondatrices de la mythologie de la guerre et du motif du pilote dont le but premier est de « rentrer chez lui » (images fondamentales dans le cinéma de la Seconde Guerre mondiale et plus tard, dans une moindre mesure, dans celui de la Guerre du Viêtnam, les deux se mêlant de façon très étroite dans l’imaginaire d’un Donald P. Bellisario, producteur et scénariste des Têtes brûlées, de Battlestar Galactica et de Magnum, dont l’inspiration puise dans des films comme Island of the Sky). Il n’y a donc pas, ici, de sous-intrigue « romantique », et il faut attendre la fin du film pour apprendre que Dooley, comme certains hommes de son équipage, a lui aussi une femme qui l’attend au foyer, flanquée de six enfants. Manière, aussi, de souligner la force du personnage, qui jamais n’aura évoqué sa famille, tandis que le cinéaste choisit d’évoquer celle des autres gars du groupe.

C’est sur ces bases scénaristiques minimalistes que se développe le film, faisant alterner les séquences de la survie dans le Grand Nord et celles de la mission de sauvetage, sans recherche d’effets spectaculaires. L’efficacité du métrage repose avant tout sur les acteurs, le décor naturel et les prises de vues aériennes, forcément nombreuses, réalisées par William H. Clothier. Les acteurs, au demeurant, offrent des prestations sobres, y compris John Wayne qui campe le leader de l’équipage en perdition, Dooley. Certaines affiches de promotion mettaient en avant une présence féminine : qu’on ne s’y trompe pas, les femmes apparaissent effectivement dans le film mais uniquement en contrepoint, dans des séquences qui soulignent la vie de famille qui attend certains des protagonistes à leur retour chez eux, si retour il y a. Figures sacralisées d’épouses aimantes et d’enfants sur qui pèse la menace de la disparition du père – images fondatrices de la mythologie de la guerre et du motif du pilote dont le but premier est de « rentrer chez lui » (images fondamentales dans le cinéma de la Seconde Guerre mondiale et plus tard, dans une moindre mesure, dans celui de la Guerre du Viêtnam, les deux se mêlant de façon très étroite dans l’imaginaire d’un Donald P. Bellisario, producteur et scénariste des Têtes brûlées, de Battlestar Galactica et de Magnum, dont l’inspiration puise dans des films comme Island of the Sky). Il n’y a donc pas, ici, de sous-intrigue « romantique », et il faut attendre la fin du film pour apprendre que Dooley, comme certains hommes de son équipage, a lui aussi une femme qui l’attend au foyer, flanquée de six enfants. Manière, aussi, de souligner la force du personnage, qui jamais n’aura évoqué sa famille, tandis que le cinéaste choisit d’évoquer celle des autres gars du groupe.

Il n’est pas davantage question ici de dangers romanesques comme la présence de prédateurs ou quelque accident survenu au cours d’une exploration. Quelques péripéties parsèment l’aventure mais elles sont modestes et réalistes pour ne pas compromettre l’authenticité même de l’histoire, et afin de demeurer au plus près d’une aventure humaine épurée. C’est aux pilotes responsables de la mission de secours que revient la tâche d’introduire – tout de même – quelques touches d’humour et de désinvolture dans une approche aussi austère. Le réveil difficile de McMullen (James Arness, que Wayne introduira bientôt, en 1955, dans le rôle télévisuel du marshal Matt Dillon lors du lancement de la série Gunsmoke), la scène de piscine de Willie Moon avec ses deux garçons, le co-pilote toujours assoupi et « tranquille » de Stutz, Sonny Harper, et sa phrase fétiche « Whatever’s customary » : ce sont là les quelques respirations que Wellman introduit dans le récit et qui, loin d’être anodines ou « décalées », caractérisent la camaraderie simple de ces hommes dont la voix off du narrateur (celle de Wellman lui-même) souligne que le ciel est, plus qu’un métier, l’horizon de leur vie, une activité vitale plus qu’une profession. Cette fraternité entre des personnalités diverses, contenue ici par la gravité de la situation, trouve à s’exprimer davantage dans d’autres films mais elle n’en est pas moins présente ici aussi, comme le rappel de la vie qui, pour l’instant, se trouve mise entre parenthèses.

Un an plus tard, William A. Wellman dirigera The High and the Mighty (Ecrit dans le ciel), également écrit par Ernest K. Gann et sur lequel se retrouvent plusieurs membres de l’équipe d’acteurs et de techniciens d’Island in the Sky. Le succès du second film a semble-t-il contribué à éclipser le premier, relativement méconnu mais réédité en DVD en 2005.

Thierry LE PEUT

ISLAND IN THE SKY (AVENTURE DANS LE GRAND NORD) de William A. Wellman

Paramount, 1953

scénario d'Ernest K. Gann d'après son roman

A voir :

avis et photos précieuses sur ce forum John Wayne

La peur tapie dans l'ombre

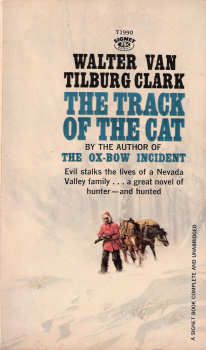

La peur tapie dans l'ombre Telle est la situation qui se révèle dans les premières minutes du film. L’action se limite pour l’instant au réveil des frères, mais une sourde menace pèse sur cette famille : matérialisée par le félin qui s’attaque au troupeau, elle provient en fait de Curt et de sa mère. C’est autour de cette menace que se bâtit tout le film. Pendant que Curt et Arthur sortent à la recherche de l’animal, les relations continuent de se révéler entre les autres membres de la famille. Le non-dit s’impose bientôt avec évidence ; il s’agit d’une tension sexuelle entre Curt et Gwen : puisqu’elle est femme, c’est un homme comme Curt qui lui conviendrait, non un enfant tel que Harold. Bien qu’elle ne le formule pas, la mère pense manifestement ainsi, encore qu’elle préférerait, sans doute, garder pour elle ses trois fils sans avoir à souffrir la présence d’une autre femme. Le nœud de cette famille est ainsi de nature incestueuse. Il génère une tension qui ne demande qu’à s’exprimer. Et qui devra bien être résolue.

Telle est la situation qui se révèle dans les premières minutes du film. L’action se limite pour l’instant au réveil des frères, mais une sourde menace pèse sur cette famille : matérialisée par le félin qui s’attaque au troupeau, elle provient en fait de Curt et de sa mère. C’est autour de cette menace que se bâtit tout le film. Pendant que Curt et Arthur sortent à la recherche de l’animal, les relations continuent de se révéler entre les autres membres de la famille. Le non-dit s’impose bientôt avec évidence ; il s’agit d’une tension sexuelle entre Curt et Gwen : puisqu’elle est femme, c’est un homme comme Curt qui lui conviendrait, non un enfant tel que Harold. Bien qu’elle ne le formule pas, la mère pense manifestement ainsi, encore qu’elle préférerait, sans doute, garder pour elle ses trois fils sans avoir à souffrir la présence d’une autre femme. Le nœud de cette famille est ainsi de nature incestueuse. Il génère une tension qui ne demande qu’à s’exprimer. Et qui devra bien être résolue.

Thief (Le Solitaire)est le premier long métrage de Michael Mann, qui a réalisé auparavant le téléfilm Comme un homme libre dans la prison de Folsom. Mann avait effectué des recherches poussées à la prison de Folsom pour le documentaire Aucune bête aussi féroce, et John Santucci, le cambrioleur real life qui a inspiré en partie le personnage de Frank dans Thief (Le Solitaire), est à l’affiche du film dans le rôle d’un flic ripou (tandis que l’ex-flic de Chicago Dennis Farina, qui sera Jack Crawford dans Manhunter (Le Sixième sens) et Mike Torello dans la série Crime Story, joue le rôle d’un tueur). Ces quelques remarques pour souligner la parenté de ces travaux « de jeunesse », par lesquels Mann crée une véritable « famille » qui sera impliquée dans les deux séries Miami Vice et Crime Story (où l’on retrouve Farina, Santucci et nombre d’acteurs et de collaborateurs à l’œuvre dans les premiers films, tels que Mel Bourne, Dov Hoenig, Bonnie Timmerman, Robert Rutledge, Richard Brams côté coulisses et Kim Greist, Michael Talbott, Willie Nelson ou Stephen Lang côté acting). Thief inaugure aussi la collaboration de Mann avec le groupe Tangerine Dream, qui signera la partition de (The Keep) La Forteresse Noire et que Mann aurait voulu avoir sur Miami Vice (il demandera au compositeur Jan Hammer de composer un score sous influence Tangerine Dream).

Thief (Le Solitaire)est le premier long métrage de Michael Mann, qui a réalisé auparavant le téléfilm Comme un homme libre dans la prison de Folsom. Mann avait effectué des recherches poussées à la prison de Folsom pour le documentaire Aucune bête aussi féroce, et John Santucci, le cambrioleur real life qui a inspiré en partie le personnage de Frank dans Thief (Le Solitaire), est à l’affiche du film dans le rôle d’un flic ripou (tandis que l’ex-flic de Chicago Dennis Farina, qui sera Jack Crawford dans Manhunter (Le Sixième sens) et Mike Torello dans la série Crime Story, joue le rôle d’un tueur). Ces quelques remarques pour souligner la parenté de ces travaux « de jeunesse », par lesquels Mann crée une véritable « famille » qui sera impliquée dans les deux séries Miami Vice et Crime Story (où l’on retrouve Farina, Santucci et nombre d’acteurs et de collaborateurs à l’œuvre dans les premiers films, tels que Mel Bourne, Dov Hoenig, Bonnie Timmerman, Robert Rutledge, Richard Brams côté coulisses et Kim Greist, Michael Talbott, Willie Nelson ou Stephen Lang côté acting). Thief inaugure aussi la collaboration de Mann avec le groupe Tangerine Dream, qui signera la partition de (The Keep) La Forteresse Noire et que Mann aurait voulu avoir sur Miami Vice (il demandera au compositeur Jan Hammer de composer un score sous influence Tangerine Dream).

ENQUETE ET ROMANCE EN TECHNICOLOR

ENQUETE ET ROMANCE EN TECHNICOLOR

Murphy’s Law

Murphy’s Law

Romance magnifiée

Romance magnifiée

Newman’s Law

Newman’s Law

Sans avoir la force d’un French Connection ou d’un Serpico, ou même de films d’action plus mineurs comme

Sans avoir la force d’un French Connection ou d’un Serpico, ou même de films d’action plus mineurs comme  Adapté d’un roman de Joseph Wambaugh, fils d’un policier, ancien policier lui-même, The New Centurions est une chronique de la vie des policiers en uniforme dans l’une des divisions de Los Angeles, East L.A. C’est aussi l’un des premiers films de Stacy Keach, qui en est l’acteur principal. A ses côtés, quelques visages connus comme ceux de George C. Scott et Clifton James (le shérif ridicule de plusieurs James Bond) mais aussi de jeunes comédiens comme Erik Estrada. Le film n’est pas un polar ; il ne raconte pas une enquête mais la vie quotidienne du jeune flic incarné par Stacy Keach, d’abord avec Kilvinski, que joue George C. Scott, un flic qui affiche vingt ans de service et prendra bientôt sa retraite, puis avec des partenaires moins marquants. Le premier contact avec la rue, la découverte qu’il aime ce métier, puis une blessure au ventre qui le conduit au seuil de la mort, la reprise du service, ponctuée d’incidents plus ou moins cocasses et dramatiques, la ruine de sa vie de famille, le départ de sa femme : ce sont ces étapes que raconte le film, en évitant toute emphase, fuyant le spectaculaire. Une vie de flic, que le réalisateur ne rend ni attrayante ni désespérante mais qu’il filme en s’astreignant à la neutralité. Les séquences s’enchaînent d’ailleurs de manière parfois surprenante : ainsi le départ à la retraite de Scott, qui témoigne, avec la moustache brusquement apparue sur le visage de Keach, du passage du temps, et que Fleischer filme sans préparation ni dispositif particulier. Les pensées du jeune flic, qu’il communique à voix haute, de loin en loin, ponctuent les événements alignés par le film, expriment le travail du temps, sans y insister.

Adapté d’un roman de Joseph Wambaugh, fils d’un policier, ancien policier lui-même, The New Centurions est une chronique de la vie des policiers en uniforme dans l’une des divisions de Los Angeles, East L.A. C’est aussi l’un des premiers films de Stacy Keach, qui en est l’acteur principal. A ses côtés, quelques visages connus comme ceux de George C. Scott et Clifton James (le shérif ridicule de plusieurs James Bond) mais aussi de jeunes comédiens comme Erik Estrada. Le film n’est pas un polar ; il ne raconte pas une enquête mais la vie quotidienne du jeune flic incarné par Stacy Keach, d’abord avec Kilvinski, que joue George C. Scott, un flic qui affiche vingt ans de service et prendra bientôt sa retraite, puis avec des partenaires moins marquants. Le premier contact avec la rue, la découverte qu’il aime ce métier, puis une blessure au ventre qui le conduit au seuil de la mort, la reprise du service, ponctuée d’incidents plus ou moins cocasses et dramatiques, la ruine de sa vie de famille, le départ de sa femme : ce sont ces étapes que raconte le film, en évitant toute emphase, fuyant le spectaculaire. Une vie de flic, que le réalisateur ne rend ni attrayante ni désespérante mais qu’il filme en s’astreignant à la neutralité. Les séquences s’enchaînent d’ailleurs de manière parfois surprenante : ainsi le départ à la retraite de Scott, qui témoigne, avec la moustache brusquement apparue sur le visage de Keach, du passage du temps, et que Fleischer filme sans préparation ni dispositif particulier. Les pensées du jeune flic, qu’il communique à voix haute, de loin en loin, ponctuent les événements alignés par le film, expriment le travail du temps, sans y insister. Le sens d’une vie de flic n’est que suggéré, lui aussi, sans doute parce qu’il dépend de la perception qu’on en a. Pour Kilvinsky, la loi peut bien modifier la nature du crime, jouer à le faire disparaître simplement en le dépénalisant ou en en changeant le nom, mais l’éradication du mal est impossible. C’est une question de nature humaine. Pour son partenaire Fehler (Keach), les policiers sont les « nouveaux centurions » : comme les centurions de l’Antiquité, ils sont formés pour protéger la société de la barbarie mais condamnés aussi à ne pas être aimés. Ils sont l’ultime rempart. Expression de la vocation de Fehler, qui abandonne ses ambitions de jeunesse pour se consacrer corps et âme à son métier… jusqu’à ce qu’il ne puisse plus faire autrement que de chercher un vain réconfort dans la bouteille. L’amour, alors, le rappelle à la vie, au moment même où il perd pied. Mais son métier ne lui permettra pas de se sauver.

Le sens d’une vie de flic n’est que suggéré, lui aussi, sans doute parce qu’il dépend de la perception qu’on en a. Pour Kilvinsky, la loi peut bien modifier la nature du crime, jouer à le faire disparaître simplement en le dépénalisant ou en en changeant le nom, mais l’éradication du mal est impossible. C’est une question de nature humaine. Pour son partenaire Fehler (Keach), les policiers sont les « nouveaux centurions » : comme les centurions de l’Antiquité, ils sont formés pour protéger la société de la barbarie mais condamnés aussi à ne pas être aimés. Ils sont l’ultime rempart. Expression de la vocation de Fehler, qui abandonne ses ambitions de jeunesse pour se consacrer corps et âme à son métier… jusqu’à ce qu’il ne puisse plus faire autrement que de chercher un vain réconfort dans la bouteille. L’amour, alors, le rappelle à la vie, au moment même où il perd pied. Mais son métier ne lui permettra pas de se sauver. De ce constat se détachent quelques scènes marquantes, comme celle d’une mère ivrogne qui maltraite son bébé mais se jette sur les policiers pour le reprendre, prête à l’étouffer dans sa fureur, ou celle de Fehler ivre accroché à une voiture que sa conductrice furieuse jette à l’assaut des poubelles et des barrières dans l’espoir de le décrocher. Image d’une police sans réel contrôle sur les événements, ballottée d’un drame à l’autre, dans une ville ni meilleure ni pire que les autres, où le drame lui-même devient l’expression banale de la condition humaine. La mort du flic est arbitraire, comme le reste. Et le film s’achève en fondu au noir, sur l’œil qui se ferme.

De ce constat se détachent quelques scènes marquantes, comme celle d’une mère ivrogne qui maltraite son bébé mais se jette sur les policiers pour le reprendre, prête à l’étouffer dans sa fureur, ou celle de Fehler ivre accroché à une voiture que sa conductrice furieuse jette à l’assaut des poubelles et des barrières dans l’espoir de le décrocher. Image d’une police sans réel contrôle sur les événements, ballottée d’un drame à l’autre, dans une ville ni meilleure ni pire que les autres, où le drame lui-même devient l’expression banale de la condition humaine. La mort du flic est arbitraire, comme le reste. Et le film s’achève en fondu au noir, sur l’œil qui se ferme. En 1973, le cinéma américain a amorcé le courant de la Blaxploitation : des films où apparaissent en grande majorité des acteurs noirs dans des rôles de premier plan. Meurtres dans la 110e rue appartient à ce courant. Produit par son réalisateur Barry Shear et par Anthony Quinn, il bénéficie de la présence de ce dernier dans un rôle de flic fatigué, corrompu et raciste, contraint de faire équipe avec un jeune inspecteur noir (Yaphet Kotto) aux méthodes bien plus douces et dignes que les siennes. Quinn est le capitaine Mattelli, un Italien (un « macaroni », pour les caïds noirs de Harlem), qui à 55 ans sent le vent tourner : non seulement la pègre de Harlem le regarde avec mépris mais sa propre hiérarchie cherche à le mettre au placard pour le remplacer par quelqu’un de plus jeune. Kotto, lui, est le lieutenant Pope, qui ambitionne de prendre la place de Mattelli mais refuse ses méthodes brutales et entend rester honnête, autant face aux provocations des Blancs que face aux pressions et à la corruption venues de la pègre noire.

En 1973, le cinéma américain a amorcé le courant de la Blaxploitation : des films où apparaissent en grande majorité des acteurs noirs dans des rôles de premier plan. Meurtres dans la 110e rue appartient à ce courant. Produit par son réalisateur Barry Shear et par Anthony Quinn, il bénéficie de la présence de ce dernier dans un rôle de flic fatigué, corrompu et raciste, contraint de faire équipe avec un jeune inspecteur noir (Yaphet Kotto) aux méthodes bien plus douces et dignes que les siennes. Quinn est le capitaine Mattelli, un Italien (un « macaroni », pour les caïds noirs de Harlem), qui à 55 ans sent le vent tourner : non seulement la pègre de Harlem le regarde avec mépris mais sa propre hiérarchie cherche à le mettre au placard pour le remplacer par quelqu’un de plus jeune. Kotto, lui, est le lieutenant Pope, qui ambitionne de prendre la place de Mattelli mais refuse ses méthodes brutales et entend rester honnête, autant face aux provocations des Blancs que face aux pressions et à la corruption venues de la pègre noire. Le film dresse un tableau sombre de Harlem. Corruption, violence, désespoir forment les murs contre lesquels les habitants du quartier se frappent la tête. Tout commence par un rendez-vous dans la 110e rue ; les représentants de la pègre italienne viennent recueillir le fruit des trafics gérés par les Noirs de Harlem. Deux faux policiers noirs s’invitent à la transaction et raflent 300.000 dollars en faisant un carton à la mitraillette. Pas un mafieux ne survit. Aussitôt, parallèlement à l’enquête de la police, la pègre se met en mouvement : le parrain dépêche son fils Nick D’Salvio, une grande gueule arrogante mais taillée dans du petit bois, pour remuer le caïd Doc Johnson qui n’apprécie guère d’être bousculé sur son territoire. S’engage une partie à trois : la police, les Italiens, les Noirs. Au milieu se trouvent les auteurs du hold-up. Pour eux, ce coup signifiait une richesse inaccessible par des moyens honnêtes, la liberté, l’autonomie. Pour Jim Harris, tout juste sorti de prison, l’espoir d’une vie débarrassée des larcins par lesquels il a survécu jusque là, alors que, à 42 ans, souffrant en plus d’épilepsie, il n’avait d’autre horizon que la misère et la nécessité pour son amie de vendre son corps dans un club. Pour Joe Logart, le moyen de bazarder son pressing, de fuir le mépris des Blancs et une vie de labeur mal payé. Et pour Henry J. Jackson, l’occasion de flamber, de jouer les seigneurs, de s’offrir la drogue, l’alcool et les femmes sans songer au lendemain.

Le film dresse un tableau sombre de Harlem. Corruption, violence, désespoir forment les murs contre lesquels les habitants du quartier se frappent la tête. Tout commence par un rendez-vous dans la 110e rue ; les représentants de la pègre italienne viennent recueillir le fruit des trafics gérés par les Noirs de Harlem. Deux faux policiers noirs s’invitent à la transaction et raflent 300.000 dollars en faisant un carton à la mitraillette. Pas un mafieux ne survit. Aussitôt, parallèlement à l’enquête de la police, la pègre se met en mouvement : le parrain dépêche son fils Nick D’Salvio, une grande gueule arrogante mais taillée dans du petit bois, pour remuer le caïd Doc Johnson qui n’apprécie guère d’être bousculé sur son territoire. S’engage une partie à trois : la police, les Italiens, les Noirs. Au milieu se trouvent les auteurs du hold-up. Pour eux, ce coup signifiait une richesse inaccessible par des moyens honnêtes, la liberté, l’autonomie. Pour Jim Harris, tout juste sorti de prison, l’espoir d’une vie débarrassée des larcins par lesquels il a survécu jusque là, alors que, à 42 ans, souffrant en plus d’épilepsie, il n’avait d’autre horizon que la misère et la nécessité pour son amie de vendre son corps dans un club. Pour Joe Logart, le moyen de bazarder son pressing, de fuir le mépris des Blancs et une vie de labeur mal payé. Et pour Henry J. Jackson, l’occasion de flamber, de jouer les seigneurs, de s’offrir la drogue, l’alcool et les femmes sans songer au lendemain. Jackson est celui par qui le drame se précipite. Son incapacité à patienter et à se faire discret attirent forcément l’attention des truands. On le trouve, on le torture, on finit par lui couper les roustons et il meurt dans l’ambulance sous les hurlements de Mattelli qui essaie de lui faire dire ce qu’il sait. Vient ensuite le tour de Logart, puis de Harris. Toujours les truands ont un temps d’avance sur la police, même si Mattelli et Pope finissent par trouver un terrain d’entente. A chaque étape, la violence, le sadisme, le sang et les coups. La peur, aussi, car le film baigne dans cette émotion poisseuse autant que dans la misère visible dans chaque lieu, matérielle ou morale. La fin est prévisible et donne à l’ensemble un aspect tragique ; pour Harris et ses complices, il ne peut y avoir d’issue. L’inconnue réside dans le sort de D’Salvio et de Doc Johnson, dans celui de Mattelli aussi.

Jackson est celui par qui le drame se précipite. Son incapacité à patienter et à se faire discret attirent forcément l’attention des truands. On le trouve, on le torture, on finit par lui couper les roustons et il meurt dans l’ambulance sous les hurlements de Mattelli qui essaie de lui faire dire ce qu’il sait. Vient ensuite le tour de Logart, puis de Harris. Toujours les truands ont un temps d’avance sur la police, même si Mattelli et Pope finissent par trouver un terrain d’entente. A chaque étape, la violence, le sadisme, le sang et les coups. La peur, aussi, car le film baigne dans cette émotion poisseuse autant que dans la misère visible dans chaque lieu, matérielle ou morale. La fin est prévisible et donne à l’ensemble un aspect tragique ; pour Harris et ses complices, il ne peut y avoir d’issue. L’inconnue réside dans le sort de D’Salvio et de Doc Johnson, dans celui de Mattelli aussi. Redemption est une petite ville de l’Ouest où vit, notamment, une forte population mexicaine. Celle-ci est entièrement sous la coupe de John Herod, ancien chef de bande cruel et redouté qui habite une grande maison baroque en bordure de la ville. Près de ce monument extravagant, une haute horloge rythme la vie de la cité : c’est au son de son carillon que se déroule chaque année un tournoi dont les règles sont fixées par Herod lui-même. Tous ceux qui s’y inscrivent sont libres de se défier les uns les autres. Les duels ont lieu dans la rue principale, au bas de la résidence d’Herod. Lorsque la grande aiguille marque l’heure, le premier coup de feu peut être tiré. Si la victoire revient d’abord à celui qui met son adversaire à terre, bientôt Herod annonce une nouvelle règle : le vainqueur est celui qui reste en vie.

Redemption est une petite ville de l’Ouest où vit, notamment, une forte population mexicaine. Celle-ci est entièrement sous la coupe de John Herod, ancien chef de bande cruel et redouté qui habite une grande maison baroque en bordure de la ville. Près de ce monument extravagant, une haute horloge rythme la vie de la cité : c’est au son de son carillon que se déroule chaque année un tournoi dont les règles sont fixées par Herod lui-même. Tous ceux qui s’y inscrivent sont libres de se défier les uns les autres. Les duels ont lieu dans la rue principale, au bas de la résidence d’Herod. Lorsque la grande aiguille marque l’heure, le premier coup de feu peut être tiré. Si la victoire revient d’abord à celui qui met son adversaire à terre, bientôt Herod annonce une nouvelle règle : le vainqueur est celui qui reste en vie. Le film, mis en scène avec le sens du baroque par Sam Raimi (à l’époque, il est surtout connu pour les trois Evil Dead et Darkman), se roule avec délectation dans l’esthétique « décadente » du western italien : la photographie est signée Dante Spinotti, le montage Pietro Scalia, et la musique d’Alan Silvestri cultive le baroque à la Morricone. Par ses cadrages, sa flamboyance, son esthétique hyperbolique, Sam Raimi s’inscrit dans la lignée de Leone sans toutefois faire œuvre d’originalité (les duels évoquent le maître italien, la scène de pendaison du marshal celle qui clôt Il était une fois dans l’Ouest, l’étoile remplaçant l’harmonica). Il y a même quelque chose d’un peu vain dans la succession de duels qu’aligne le film, les gimmicks du réalisateur étant finalement assez attendus : l’Indien qu’ « aucune balle ne peut tuer » semble ne pas vouloir mourir, la lumière passe à travers les trous percés dans la main de Lance Henriksen, dans la tête d’un autre et dans la poitrine d’un troisième (on ne vous dit pas qui). Cet étalage de scènes vaguement gore participe aussi, évidemment, du « néo-baroque » de la réalisation. C’est divertissant mais sans surprise.

Le film, mis en scène avec le sens du baroque par Sam Raimi (à l’époque, il est surtout connu pour les trois Evil Dead et Darkman), se roule avec délectation dans l’esthétique « décadente » du western italien : la photographie est signée Dante Spinotti, le montage Pietro Scalia, et la musique d’Alan Silvestri cultive le baroque à la Morricone. Par ses cadrages, sa flamboyance, son esthétique hyperbolique, Sam Raimi s’inscrit dans la lignée de Leone sans toutefois faire œuvre d’originalité (les duels évoquent le maître italien, la scène de pendaison du marshal celle qui clôt Il était une fois dans l’Ouest, l’étoile remplaçant l’harmonica). Il y a même quelque chose d’un peu vain dans la succession de duels qu’aligne le film, les gimmicks du réalisateur étant finalement assez attendus : l’Indien qu’ « aucune balle ne peut tuer » semble ne pas vouloir mourir, la lumière passe à travers les trous percés dans la main de Lance Henriksen, dans la tête d’un autre et dans la poitrine d’un troisième (on ne vous dit pas qui). Cet étalage de scènes vaguement gore participe aussi, évidemment, du « néo-baroque » de la réalisation. C’est divertissant mais sans surprise. Il reste quelques belles scènes, comme le duel de DiCaprio contre Gene Hackman et celle de Sharon Stone dans le cimetière, en compagnie d’un homme en livrée noire, médecin sans doute, mais qui incarne aussi bien la Mort faisant avec résignation le compte des cadavres. Raimi individualise peu les habitants : les Mexicains valent en tant qu’entité soumise, Kevin Conway et Pat Hingle incarnent chacun une attitude différente, types plutôt qu’individus. L’ambiance est glauque (pauvres spécimens d’humanité baignant dans la fange de leur médiocrité, loi du plus fort, sourires édentés, enfance souillée) et la réussite du film (tout de même) est sans doute d’orchestrer tout cela comme un opéra exposant le triste spectacle d’une humanité réduite à sa plus simple expression, jouet d’une culture du spectacle où elle n’a le choix qu’entre subir et prendre part elle-même à la tuerie. La rédemption ne peut venir que de l’extérieur et prendre la forme d’une vengeance, que son artisan (Sharon Stone) ne réalise qu’avec peine, en se faisant elle-même violence et en passant par une mort symbolique.

Il reste quelques belles scènes, comme le duel de DiCaprio contre Gene Hackman et celle de Sharon Stone dans le cimetière, en compagnie d’un homme en livrée noire, médecin sans doute, mais qui incarne aussi bien la Mort faisant avec résignation le compte des cadavres. Raimi individualise peu les habitants : les Mexicains valent en tant qu’entité soumise, Kevin Conway et Pat Hingle incarnent chacun une attitude différente, types plutôt qu’individus. L’ambiance est glauque (pauvres spécimens d’humanité baignant dans la fange de leur médiocrité, loi du plus fort, sourires édentés, enfance souillée) et la réussite du film (tout de même) est sans doute d’orchestrer tout cela comme un opéra exposant le triste spectacle d’une humanité réduite à sa plus simple expression, jouet d’une culture du spectacle où elle n’a le choix qu’entre subir et prendre part elle-même à la tuerie. La rédemption ne peut venir que de l’extérieur et prendre la forme d’une vengeance, que son artisan (Sharon Stone) ne réalise qu’avec peine, en se faisant elle-même violence et en passant par une mort symbolique.