LES MAUVAIS ANGES d’Eric Jourdan

La Pensée Moderne, 1955 – La Musardine, 2001

Les citations sont extraites de l'édition La Musardine

L'amour est si sérieux quand on a dix-sept ans

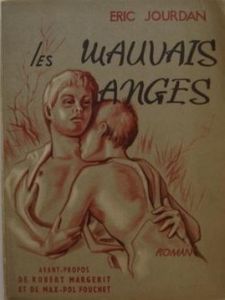

Les Mauvais anges est, lit-on, un roman d’Eric Jourdan. Ce serait même son premier, écrit alors qu’il avait seize ou dix-sept ans, et publié aux éditions de la Pensée Moderne à Lyon. La censure s’éreinta sur le livre qui fut donc interdit. Bien que des éditions fussent publiées, certaines de luxe, ce qui ne fait que souligner l’intérêt pour ce type de littérature, n’en déplaise à la censure idiote, officiellement le roman ne parut pas, et cet état de fait dura une trentaine d’années. Aujourd’hui il est facile de se le procurer, dans une édition toute simple, au cœur d’une collection joliment appelée « lectures amoureuses » chez La Musardine. On y trouve une préface de Jean-Jacques Pauvert ainsi que deux textes publiés avec l’édition originale, l’un de Max-Pol Fouchet, l’autre de Robert Margerit.

Au fond, la grande jeunesse de l’auteur n’est pas ce qui retiendra l’attention. De l’eau ayant coulé sous les ponts, on ne poursuivrait qu’une polémique stérile en s’étonnant de l’épastrouillante précocité de style et de pensée d’un jeune garçon de dix-sept ans qui écrit comme un adulte, avec une hauteur de vue qu’on ne trouve pas aujourd’hui, par exemple, dans un Pour en finir avec Eddy Bellegueule pourtant écrit par un jeune auteur prodige de vingt-et-un ans. Et si Les Mauvais anges avait un autre auteur, plus mûr, qui aurait dissimulé son identité sous celle d’Eric Jourdan ? Avec des si, chacun sait qu’on mettrait un génie en bouteille.

Eric Jourdan fut le fils adoptif de Julien Green, auquel il fut « filialement fidèle » jusqu’à sa mort. Lit-on, là encore, sur Wikipedia et ailleurs (la formule de Wikipedia est peut-être empruntée d’ailleurs à un article publié sur le site du Figaro, mais peu importe – de nouveau on s’y perd dans ces histoires d’auteur et de prête-nom). L’expression « filialement fidèle » amuse, de toute façon, comme une contorsion de langage assez épastrouillante, elle aussi. De qui dirait-on qu’il a été « filialement fidèle » ? De personne, sans doute, sinon, en l’espèce, d’Eric Jourdan.

Les Mauvais anges appartient à la littérature homosexuelle, puisque, en dépit de l’évolution des mentalités, celle-ci demeure une littérature de niche, qui ne se chante pas en pleine lumière comme l’autre. C’est un roman à deux voix, celles de deux adolescents de dix-sept ans éperdument amoureux l’un de l’autre, jusqu’à la folie, jusqu’à la mort, Tristan et Tristan de cette littérature, ou Roméo et Roméo, selon deux comparaisons tout à fait délicieuses de l’auteur lui-même (p. 122). On trouve dans le roman une foule de références littéraires classiques, qui rappelle que l’auteur est le produit d’une éducation très aristocratique dont le latin formait la base inébranlable. Les lycéens ont beau monter une cabale contre leur professeur de latin qu’ils admirent et méprisent à la fois, les deux adolescents qui prennent tour à tour la parole dans Les Mauvais anges n’en sont pas moins pétris de ces références qu’ils prétendent rejeter, au point de citer Tacite et de mentionner la légion thébaine au détour d’une phrase, comme si les références antiques se mêlaient tout naturellement au récit de la vie quotidienne. C’est une autre de ces curiosités du roman. Les deux jeunes protagonistes confessent leur mépris pour la société aristocratique, et notamment pour la famille de banquiers et d’héritiers qui jouxte leur maison d’été, mais ils sont eux-mêmes singulièrement aristocratiques dans leur expression et dans leur pensée ! Sans doute est-ce que le niveau s’est considérablement dégradé depuis, puisque les lycéens rebelles des années 1950 parlaient comme des aristocrates d’avant-guerre.

Les commentaires de Max-Pol Fouchet et de Robert Margerit ne facilitent pas les choses. Tous deux en effet évitent discrètement de parler de leur objet, le premier en optant pour un lyrisme un rien excessif, peut-être sincère mais trop immédiatement emporté pour ne pas susciter la prudence, le second en célébrant l’« exception » par laquelle l’auteur du roman parvient à redonner sens et vigueur aux vieilles rengaines sur l’amour passion. Par exception il faut entendre amour homosexuel. Lequel ne serait qu’un moyen employé par l’écrivain pour célébrer l’amour en évitant le recours au schéma éculé d’un amour hétérosexuel. Pourquoi pas ? Aujourd’hui, fort heureusement, on peut parler librement des amours homosexuelles sans crainte de choquer quiconque, sinon les esprits demeurés étroits. Toujours est-il que l’approche de Fouchet et Margerit, comme le souligne Jean-Jacques Pauvert dans sa présentation liminaire, n’a sans doute pas aidé l’œuvre devant la Commission du Livre, l’emphase des exégètes contribuant peut-être à accentuer ce qui, dans Les Mauvais anges, pouvait heurter l’abbé Pihan, Inquisiteur en chef de ladite Commission.

Extirpons-nous maintenant des marais de l’ambiguïté et de la circonvolution.

Les Mauvais anges, roman publié et interdit en 1955, œuvre d’un tout jeune écrivain de dix-sept ans, raconte l’amour passionné de deux garçons du même âge, deux cousins que leurs pères respectifs, veufs, ont choisi d’élever sous un seul toit. Au terme de leur année de Terminale, ils passent l’été dans une maison d’Amboise où l’un, Gérard, est censé préparer le rattrapage du bac avec le concours de l’autre, Pierre. Mais Pierre et Gérard n’ont d’intérêt que pour une chose : l’amour qu’ils se portent l’un à l’autre, un amour absolu, dont les prémisses nous sont rappelées au fil de leurs confidences, et que nous voyons gonfler sous nos yeux jusqu’à l’explosion. Attirés depuis longtemps l’un par l’autre, ils ont repoussé la vérité de cet amour avant d’oser le nommer et de se donner à la découverte du plaisir. Corps et âme : l’expression n’est pas usurpée car c’est bien l’enjeu de ce récit qui épouse les hésitations et les tourments des deux adolescents, tour à tour, la première partie donnant la parole à Pierre avant que la seconde n’éclaire le point de vue de Gérard sur les mêmes événements.

Ce sont ainsi deux esprits qui se révèlent au lecteur, liés par une même violence, mus par un même amour, sujets aussi aux affres du doute, à l’angoisse d’aimer qui est aussi angoisse de perdre. Amour et mort sont inextricablement liés : sans doute est-ce là l’un des poncifs dont se défiait Margerit dans son commentaire, battu et rebattu par d’innombrables amours littéraires dans le courant des siècles. Mais c’est ce motif qui transcende l’histoire de ces deux garçons pour la fondre dans un mouvement éminemment littéraire. Le choix des deux voix, loin de retarder l’inexorable, l’accélère en vérité, car la seconde partie, si elle revisite certains événements racontés dans la première, les éclaire surtout en révélant plus intimement la personnalité de Gérard, perçu jusqu’alors par le prisme du regard amoureux, incertain et jaloux de son amant, et cette lumière crue met au jour la grande violence avec laquelle, semble-t-il, le premier récit ne faisait que jouer tandis que le second l’exacerbe. On aurait grand tort de croire que le roman s’abandonne à la facilité dans cette dichotomie alors qu’il est en réalité extrêmement construit, jouant très habilement de ce jeu de lumière(s) pour révéler et faire advenir ce qui, se mouvant dans les ombres, va conduire le récit à son paroxysme.

La violence est omniprésente dans le roman. Elle n’est pas seulement intérieure, violence des sentiments, du désir, elle s’exprime aussi, dans les corps, dans les actes, d’une manière souvent cruelle, paroxystique. L’écrivain ne cèle rien des ébats des jeunes amants, qui s’y livrent avec l’insolence de la jeunesse et le plaisir redoublé par la rébellion. Cette fougue des corps bénéficie même d’un décor étonnamment complice où les adultes ne font que des apparitions elles-mêmes violentes qui apparaissent comme des fulgurances dans le récit. Elles nous révèlent, ces apparitions, des adolescents étrangement soumis aux volontés brutales de leurs pères – saisissante et irréelle scène de la fessée dans la salle de bain, où le père furieux fait rouler son grand fils de dix-sept ans, nu, sur ses cuisses pour lui fustiger les fesses avec une rage flagellante – et pourtant jouissant d’une liberté quasi totale dans une maison que les adultes n’habitent (au sens fort) que d’assez loin finalement. Ainsi partagent-ils le même lit pour des nuits enflammées, la même salle de bain où ils se baignent et s’aiment tour à tour, sans pudeur mais aussi sans frein, si ce n’est l’apparition aussi soudaine que rare que l’on évoquait à l’instant. De même la nature offre-t-elle aux amants un environnement tout entier abandonné à leur désir – tout au plus apprend-on, dans une scène lourde de menace, qu’ils ont été vus s’embrassant en plein air, information qui rétablit brusquement dans l’espace un monde adulte si largement absent, d’une absence qui confine à la complicité. La même ambiguïté habite ainsi les figures parentales que dans le Deux garçons de Philippe Mezescaze, où l’on se demande quelles pensées secrètes brûlent dans l’esprit d’un père à la fois hostile et complice. Ambiguïté certes moins sulfureuse pour les pères des Mauvais anges, mais présente pourtant, dans leur ignorance de ce qui semble si prégnant, si visible. (Le soupçon d’impureté, au demeurant, n’est pas absent : « il parut gêné de m’avoir donné devant mon cousin une leçon si avilissante où se mêlait tant d’obscure impureté », dit Gérard de son père, p.109.)

Mais la violence n’est pas seulement celle du désir, de l’élan de jouissance qui porte les corps l’un vers l’autre et les fait s’enlacer dans une rage possessive et exclusive. Le désir de possession va jusqu’à la cruauté physique : ainsi Pierre aime-t-il battre Gérard, avec une corde ou une cravache, le gifler, dans la grange où ils se retrouvent (autre monde déserté par les autres personnages la plupart du temps, asile de leur amour), en pleine nature, dans la chambre. Il aime, aussi, le prendre brutalement, se rendre maître et possesseur de ce corps dans lequel il aimerait se fondre tant son altérité lui est insupportable. Jamais le regard de Pierre ne parvient à posséder totalement Gérard. Sa beauté, certes, lui est livrée, son corps ne se refuse à aucun de ses caprices, pourtant la vérité de Gérard toujours lui échappe, et cette part d’inconnu l’irrite, le tourmente, le pousse à le violenter autant qu’à l’embrasser. C’est cette part que nous révèle, à nous lecteurs, la seconde partie du roman. En nous donnant accès aux pensées de Gérard, le récit nous livre ce qui échappe à Pierre mais, ce faisant, il nous donne aussi la clé d’une compréhension qui jusque-là nous échappait. On prend la mesure, alors, d’un malentendu, qui ne change rien à l’amour, qui confirme son degré absolu au contraire, mais qui conduit aussi, de manière de plus en plus inéluctable, au dénouement tragique.

La mort plane sur cet amour dès le début du roman. De manière explicite, puisque les pensées de Pierre et plus encore celles de Gérard flirtent constamment avec elle. Mais aussi, d’emblée, par l’image de Narcisse, suggérée, explicitée puis filée ensuite sur l’ensemble du récit. Lorsque Pierre se penche sur l’eau d’un étang, son reflet n’y apparaît pas, « jeune Narcisse dont l’eau ne voulait pas refléter le visage » (p. 21). Cette étrangeté mythologique condamne d’entrée de jeu (« jeu » est le mot qu’emploie d’ailleurs l’écrivain) cet amour à une réalisation « exemplaire » comme peut l’être le mythe. La violence dont se pare l’amour de Pierre et Gérard apparaît alors comme l’un des attributs du mythe, qui porte en lui son dénouement absolu. Margerit évoquait la mort des amants comme une solution facile au « problème » de leur amour ; mais c’est aussi la preuve la plus évidente de la nature profondément littéraire de ce roman. L’absolu dont s’habille cet amour peut bien être lu comme l’empreinte d’un idéalisme adolescent, il se pose ici bien davantage comme la patte d’un véritable écrivain. Si le lyrisme du récit, confié aux jeunes amants eux-mêmes, est indéniable, il est aussi parfaitement maîtrisé. Il ne s’agit pas, ici, d’un lyrisme débordant assimilable à l’exubérance et à l’emportement rebelle de la jeunesse, mais bien plutôt d’une célébration de ce désir d’absolu, une célébration totalement consciente, construite et mise à distance par un écrivain sûr de ses moyens. Ainsi le spectre du dénouement prend-il forme dès les premières confidences, comme dans cette remarque de Pierre : « Dans le noir, il comprenait que sa sauvagerie s’étant fait jour tout à coup m’avait révélé un Gérard cruel, impitoyable comme un meurtrier après le premier sang. » (p. 64)

Le monde que met en scène l’auteur de ce roman est lui-même un monde sublimé, où le désir partout présent des garçons pour les garçons trace les contours d’une alter-réalité imaginaire. Comment croire que l’évocation répétée de la beauté troublante des deux protagonistes, qui soulève partout l’envie et le désir, est autre chose qu’un fantasme dénonçant l’hypocrisie d’un univers petit-bourgeois qui dissimule sous des dehors policés la violence scandaleuse de ses pulsions secrètes ? Dénonciation qui, une fois encore, s’accomplit avec un art littéraire consommé et non dans une révolte bouillonnante et immaîtrisée d’adolescent rebelle. Oh, certes, Pierre confesse : « nous opposions un visage fermé aux phrases des adultes et nous ne mangions à leur table qu’avec le sentiment de perdre notre temps » (p. 16). Plus loin, Gérard à son tour déclare : « la société me faisait horreur, avec ses préjugés idiots, sa respectabilité, tout le monde abstrait qu’elle avait édifié sur son vide » (p. 156). Mais quelle discipline dans le verbe ! quel calme serein pour affirmer une vérité qui devrait soulever l’indignation d’adolescents révoltés ! Une telle maîtrise du sentiment par les mots, dans un livre qui porte haut le goût du sublime, du grandiose de la jeunesse, voilà un caractère bien littéraire pour une œuvre de jeunesse.

L’omniprésence du désir homo-érotique autour des deux amants s’inscrit dans cette construction littéraire par un processus de subversion du réel destiné à accabler la société bien-pensante en la « révélant » comme ce qu’elle est : une conjuration d’hypocrites en vérité rongés par ces désirs mêmes qu’ils condamnent. C’est à croire que les garçons n’ont jamais désiré que les garçons ! Dès le début du roman, Pierre note : « Gérard bronzait moins vite que moi, mais en huit jours il m’avait rattrapé, et nous étions tous deux sur cette route dorés à un point que filles et garçons nous regardaient passer quand nous traversions la ville et pourtant eux aussi avaient cette beauté dont le grand air et la vie tranquille les paraient, faisant fleurir une rose sous le hâle de leurs joues et donnant à leurs corps la magnificence tranquille de la jeunesse. Tous ces regards, j’avais appris à les comprendre. Ils étaient d’abord surpris et nous unissaient ensuite, Gérard et moi, dans une admiration muette ; dès cet instant nous revivions dans leurs songes et notre visage ne nous appartenait plus. » (p. 17) Belle évocation, au demeurant, du processus qui peut conduire l’amateur de garçons à fantasmer lui-même les jeunes gens réels aperçus dans la rue et à les transformer en matière littéraire. On retrouve ici l’image de Narcisse, et la confusion des deux amants en un seul être, qui sert de leitmotiv au roman et traduit à la fois le désir d’absolu des deux garçons et le tourment qui les ronge, de ne pouvoir entièrement se fondre en l’autre, être l’autre au point de connaître tout, de ses pensées et jusqu’à son âme. Plusieurs fois revient cette image du désir suscité par les amants autour d’eux, jusque dans le développement du récit où les fils des voisins banquiers violent Gérard après l’avoir lié et battu, pour assouvir la rage de n’avoir pu le séduire, avant que l’un d’eux confesse son amour pour l’un des amants. Gérard, dans ses confidences, ne dira-t-il pas : « Qu’importaient ceux à qui j’avais cédé mon corps, tous les lycéens font de même » (p. 152, c’est nous qui soulignons) ? Ainsi Pierre et Gérard évoluent-ils dans un monde où, non seulement, ils sont désirés de tous et surtout des garçons, mais où l’amour entre garçons est présenté comme la règle dès le plus jeune âge. Comment croire qu’il y ait là autre chose que fantasmagorie littéraire ? Non que, bien sûr, l’amour entre garçons ne soit pas une donnée « ordinaire » de l’adolescence, mais au point de devenir une règle aussi absolue, qui dans le cours du roman ne semble souffrir aucune exception, on voit qu’il y a là intervention d’une démiurgie littéraire élevée au rang de la toute-puissance.

Peu de femmes, d’ailleurs, « encombrent » le roman. On mentionne bien une cousine, une sœur chez les enfants de banquiers, mais aucune n’intervient réellement dans le récit. Elles n’existent qu’en marge, sans jamais interférer avec la toute-puissance désirante des garçons. Les deux amants ne sont-ils pas orphelins de mère, élevés par deux pères ? Autre manifestation de l’ironie délicieuse du grand ordonnateur de ces Mauvais anges. (Un adolescent de dix-sept ans, donc, comme il convient ici de le rappeler.)

Les Mauvais anges n’a rien, selon moi, d’un premier roman d’adolescent. Bien au contraire, tout ici atteste la présence d’un regard adulte sur cette passion adolescente, sublimation du désir pour les jeunes garçons, autant que la présence d’un littérateur plié à l’utilisation du langage et aux subtilités de la pensée. Un littérateur dont la prose trahit dès les premières pages une éducation classique parfaitement assimilée et un art de la construction autrement plus abouti que dans des œuvres plus modestes, comme L’agneau chaste de Franck Varjac ou Deux garçons de Philippe Mezescaze. Il n’y a pas jusqu’à la nature de la violence dépeinte dans le roman qui ne s’inscrive dans une pensée mûrie, une véritable vision du monde. La crudité des scènes de sexe, au demeurant, plus qu’une hypothétique révolte de la jeunesse contre la bien-pensance étriquée des adultes, évoque ici la liberté de ton des écrits secrets d’un Marcel Jouhandeau à la même époque. Ce dernier ne publia pas ces carnets clandestins dans lesquels il laissait libre cours à la chronique de ses désirs, de ses fantasmes et de leur accomplissement dans le secret de la double vie. Et si l’écrivain confirmé avait décidé, au lieu de tenir secrets ces écrits, de les publier sous le nom d’un autre ? On peut rêver à ce que cela aurait donné…

Thierry LE PEUT

Citations :

Chaste lecteur, si tu es un héritier du pieux abbé Pihan, sauve-toi d'ici avant que tes yeux purs ne soient souillés par des visions impures.

Le récit de Pierre :

Jusqu’à ce jour, sa présence m’avait suffi pour ignorer qu’à dix-sept ans l’amitié est un nom de l’amour. Pour la première fois, un Gérard introuvable me désemparait. J’arrachai, je ne sais pourquoi avec violence, une tige d’ivraie et laissant ma mélancolie près de mon cousin, je me tournai du côté de l’eau dont j’étais le plus proche, j’écartai des branches basses, m’allongeai, trempai la plante jusqu’à mes doigts. La tige disparaissait après avoir creusé un pli, mais l’onde ne réfléchissait ni ma main, ni ma bouche penchée sur elle ; je ne distinguai, sur les bords, qu’une ombre d’un vert plus gris qui était le reflet des reflets des arbres. Par moments, comme une pierre lancée de la berge, un éclat de soleil tombait en plein milieu, soit qu’en bougeant une feuille livrât une bande de rivière à sa fronde gigantesque, soit que, baissant insensiblement à l’horizon, il changeât une écorce qui paraissait sur l’eau morte en barque lumineuse.

Je dus cueillir une autre tige, ayant abandonné la mienne au léger courant près du bord, puis je la laissai aller à son tour, comme si je ne savais plus si ce n’étaient pas mes désirs que j’abandonnais. Ce jeu me passionnait, délassement de jeune Narcisse dont l’eau ne voulait pas refléter le visage. La tige s’enfonçait, disparaissait, et je recommençais, une autre, puis une autre, pour m’obliger à ne pas regarder derrière moi le corps sans défense de mon cousin. (p. 21, à rapprocher du Narcisse du Caravage, de l’Echo et Narcisse de Waterhouse et bien sûr de celui de Poussin où figure un Narcisse endormi)

Nous étions des garçons nouveaux, le passé n’existait plus, notre amitié enlevait son masque de guerre, et lentement, sur nos vrais visages, l’amour allait poser ses mains et nous crever les yeux. (p. 25)

Adieu les lycées où j’apprenais à devenir comme les autres ; me révoltait maintenant cette culture artificielle des fleurs de la réussite. (p. 32)

La barrière de l’orgueil physique renversée, une autre barricade plus secrète se dressait en nous-mêmes : elle laissait passer les soupirs, les murmures de volupté, les cris du plaisir, mais arrêtait les cris d’amour. Depuis la veille, nous avions fait mille pas l’un vers l’autre et mille pas nous éloignaient encore, malgré moi, malgré lui. (p. 41 : souvenir de Racine et du invitus invitam de Suétone qui inspira Bérénice !)

Nous pouvions céder aux caprices du corps : nous étions purs. (p. 46)

« Je m’insurge contre les devoirs, dit-il, contre ce qu’on veut que j’apprenne. La jeunesse, c’est la liberté, et on nous parque à longueur de saisons entre quatre murs, jusqu’à ce que notre peau ait la couleur du papier de nos livres. Je refuse, je refuse, je refuse ! » (p. 55)

L’amour m’offrait le garçon le plus beau parce qu’il était venu du fond de mes rêves et qu’en prenant vie, il en avait gardé je ne sais quel éclat mystérieux. Gérard était fait de mes songes. (p. 76)

L’avenir nous ouvrait une porte immense, nous entrions dans le palais de l’amour, comme des enfants dans une forêt. (p. 76)

Le récit de Gérard :

J’avais d’ailleurs surpris, il y avait plusieurs jours, une conversation entre nos pères et quelques âmes charitables, personnages insignifiants et amollis par la province où tout ce qui n’est pas finance et ruban rouge ne présente que l’intérêt de la médisance. Pour eux, l’argent remplaçait la beauté, et s’ils avaient quelques valeurs en Bourse, les représentants les plus scandaleux de l’espèce humaine devenaient, pour la cause, des esthètes ou des génies, alors qu’ils condamnaient notre amour parce que nous avions dix-sept ans et une belle gueule ! Tous ces gens avaient peur de ce qu’ils n’avaient pas dans la comédie d’une existence où pour aimer il fallait un lit aux draps de soie rose, alors ils lâchaient sur cette passion les torrents d’une bile qui leur servait de sang. (p. 105-106)

Je suis d’une beauté assez insolente pour que l’on porte sur moi les yeux et qu’on les y attarde si, par chance, je suis nu. Mon père m’admira ; il se revoyait dans l’adolescent aux cuisses larges et aux jambes fortes, peut-être reconnaissait-il aussi la femme qu’il avait aimée à la finesse de ma peau et la minceur de ma taille. (p. 107-108)

Mon avenir était sombre, à dix-sept ans, on a la force, mais non les moyens de lutter. Et jusqu’à preuve du contraire, tout est permis, sauf l’amour. (p. 112)

J’aimais, c’était de mon âge, cette idée de la mort, sous toutes ses apparences grandioses et romantiques, hiver, incendie, orage, tout ce qui détruisait d’un coup, mais je méprisais les morts douces, l’automne, ses crépuscules blanchâtres, ses herbes sèches, ses feuilles condamnées. La nonchalance des heures épaississait le sang comme elle envahissait les sous-bois d’une molle et tiède pourriture, le voulait aquatique, décoloré, mais avec ce sombre précipité des végétaux mis en pièces par le vent. La véritable mort, l’hiver, lui rendrait son vif éclat de gemme liquide ; en attendant, il lui fallait pâlir, devenir lourd, renier le printemps. J’étais né au printemps, l’époque où les jeunes hommes se tuent, j’en voulais à octobre d’être un mois de calme, un mois rouge, mais d’un rouge étouffé par trop d’or pour qu’il rappelât seul la richesse du sang. Mai était le mois écarlate… (p. 112)

Son souffle sortait de lui avec la violence du sperme. Je l’appelais, j’appelais son corps, je voulais le posséder ; mais pour lui, il n’y avait d’autre dénouement que d’entrer en moi pour être moi. Sa queue me faisait atrocement mal, je mordais son bras, il me prenait la nuque entre les dents et mordait à la faire saigner. Ma joie peu à peu dépassait cette sauvagerie, et lorsque, avec un cri, il m’avait annoncé l’éclair de son plaisir, à mon tour je m’emparais de lui et le faisais passer par les mêmes violences.

D’habitude, je l’ensevelissais dans le sable mouvant des paroles. C’était ma façon de lutter contre la peur. La peur était mon drame : j’avais peur de vieillir. Non pas perdre le velouté de notre peau, la fraîcheur de la jeunesse, mais peur de ce que nous allions devenir. Le monde ne m’intéressait pas : la société et toutes ses intrigues ne menaient à rien, ne signifiaient rien, en somme n’étaient que rien. Je m’évadais dans l’amour, et la mort était dans chacun de mes actes. J’étais environné par elle, une fenêtre, un tube de soporifique, un couteau me l’offraient. Ma vie était faite de morts refusées. Cela donnait le prix de mon amour. (p. 120-121)

Cependant l’inquiétude ne quittait pas mon cœur. Etait-ce la preuve de l’amour ? Fallait-il à l’amoureux la crainte pour qu’il s’assurât de sa passion, ou cette fièvre ne cachait-elle pas la peur de s’éveiller tout à coup de son rêve et de se découvrir seul dans le désert de la nuit ? (p. 125)

Pierre était mon rêve. L’absolu d’un cœur de dix-sept ans, sa joie, l’amitié jusqu’à la mort, la solitude des amoureux dans un jardin, contre un mur ou dans la nuit, la tristesse du garçon qui en enlace un autre, le besoin de présence, tout cela c’était le sang de Pierre. (p. 127)

L’amour m’enseignait la langue merveilleuse qui fait de tout amoureux un poète. (p. 133)

Je savais bien que les grands sentiments étaient passés de mode, qu’avoir du cœur paraissait dérisoire, qu’aimer était une question de verge. Etre blasé eût paru plus naturel, là se réfugiait le bonheur ; aimer un garçon fût alors entré dans le commun des choses, nous fussions pour les autres devenus des leurs ; mais un amour qui refusait leur monde était anormal, comme celui de tous les amants qui ont une fois pour toutes rejeté vertus, famille, histoire comme de simples accidents extérieurs, et que ce soit à Vérone, à Rimini, ou cette fois près d’Amboise, le rêve était le même.

Notre amour, c’était la nuit, l’aube fraîche comme la joue d’un jeune amant et, à l’aurore, les réveils de notre chair joyeuse. Que les autres s’abandonnent à leurs désirs changeants, qu’ils suivent les larges routes de leurs caprices, j’avais une fois pour toutes choisi le sentier le plus étroit, de chaque côté c’était l’abîme.

Moi, je lutterai : je voulais un garçon pour toujours et à moi seul. (p. 135-136)