1 juillet 2009

3

01

/07

/juillet

/2009

16:30

LA ROUTE, par Cormac McCarthy

L'Olivier, 2008 - Seuil, "Points", 2009

Non, ce monde n'est pas pour l'homme

Non, ce monde n'est pas pour l'homme

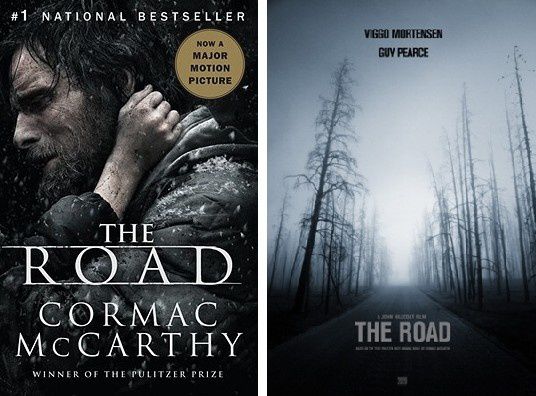

La route, de Cormac McCarthy, a obtenu le Prix Pulitzer en 2007. Voilà un point de départ honorable. De quoi donner envie de lire un livre qui, comme le proclame le bandeau rouge ajouté à l'édition en poche du Seuil, affiche déjà 170 000 lecteurs au compteur. D'autant qu'on parle beaucoup de McCarthy ces dernières années, à l'occasion par exemple de la sortie du film des frères Coen adaptant son roman No Country for Old Men (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, titre français original aujourd'hui remplacé par le titre américain, que le film a conservé), couronné aux Oscars 2008.

On aborde donc La route avec... quoi ? un sentiment de respect ? une sorte de religiosité accentuée par la couverture du livre, toute blanche, sillonnée seulement par les lettres rouges du titre et celles, noires, du nom de l'auteur et de la mention du Prix Pulitzer 2007 ? Les deux, sans doute. Il y a de la religiosité, de toute façon, dans la lecture de McCarthy ; dans son style parfois haché, parfois ample, qui assène des notations descriptives sous forme de phrases non verbales et développe les actions parfois les plus ordinaires des personnages à grand renfort de "et" répétitifs. Ce qui fait que ses livres ont quelque chose, non pas d'incantatoire peut-être, mais de poétique. Télérama a dit de lui, ou de l'un de ses livres : "Lyrique et visionnaire." 1 Lyrique, oui, parce qu'on est forcé de le suivre dans des phrases qui charrient des émotions individuelles et universelles ; visionnaire, parce que ses pages sont ponctuées de visions sur l'homme, sa place dans la nature, son devenir, déclinées au moyen de comparaisons et de métaphores qui se glissent dans les plis de l'écriture et donnent brusquement un sens métaphysique à la réalité la plus triviale.

La route ne fait pas exception. On est d'emblée plongé dans la problématique de l'homme au sein de la nature, puisque le cadre du livre est un monde post-apocalyptique où ne survivent que des "humains" devenus cannibales, sanguinaires, se déplaçant en hordes et affectionnant spécialement la chair des petits enfants, qu'ils violent, peut-être, avant de les consommer plus... crûment ; et quelques autres, isolés, survivants à double titre puisqu'ils ont survécu à la fin du monde et doivent survivre, désormais, à l'appétit de leurs congénères. Le sont-ils d'ailleurs, congénères ? Quel rapport entre ces survivants "normaux" et les hordes cannibales et bestiales qui surgissent par intervalles dans les pages du roman ? Appartiennent-ils, tous, à la même race humaine ?

Ce ne sont pas les hordes qui intéressent le romancier. Mais d'abord deux des survivants "normaux". Les personnages, eux, parlent des "gentils" et des "méchants". Et ils appartiennent au camp des gentils. Ce sont un père et son fils. On ne connaîtra jamais leurs noms car ils sont avant tout, et essentiellement, un père et son fils. Un homme rescapé de l'ancien monde, qui sait qu'il ne survivra pas longtemps dans le nouveau, et un enfant dont les seuls souvenirs sont ceux du monde nouveau, dont il représente l'avenir. S'il survit. Tous deux "portent le feu", expression que le père a apprise au fils et qui ne prend son sens que vers la fin du roman ; au début, on peut avoir l'impression que "porter le feu" signifie "avoir une arme" : c'est le revolver qui constitue leur ultime rempart contre la barbarie des "méchants". L'arme dont le père a juré de se servir pour tuer son fils afin de lui épargner un sort cruel, le cas échéant ; elle contient deux balles, d'abord : une pour l'enfant, une pour le père. Puis une seule, après que le père a dû tuer l'un de ces barbares pour préserver la vie de son enfant. Une seule, c'est assez pour tuer le fils, pas pour permettre au père de le suivre "dans les ténèbres". A moins qu'il faille de nouveau s'en servir, et renoncer à la promesse faite au fils.

Puis ce "feu" prend un autre sens, à mesure que l'on évoque la "lumière" que portent les deux survivants. Celle d'un homme qui a survécu, qui survit encore, et qui s'accroche à un avenir possible. Car le père et le fils, son petit garçon dont on ne dit pas l'âge (le connaissent-ils seulement ? on pense que non) mais qui parle comme un enfant de six à neuf ans, tout juste, ont un but. Ils suivent 'la route" qui traverse tout le pays, vers le sud, où ils espèrent trouver... quoi ? un sort meilleur, une perspective, d'autres "gentils" peut-être. Un peu de tout cela, sûrement. C'est leur voyage que racontent les pages du roman, en "épisodes" plus ou moins développés, séparés seulement par des blancs, des vides, sans chapitre, sans division autre que ces interlignes où la chronologie se perd, où la réalité, parfois, bascule dans le rêve, et inversement. Le "feu", au fur et à mesure qu'ils avancent sur la route, devient alors clairement le symbole de ce que représentent ces survivants, et particulièrement l'enfant : la possibilité d'une renaissance, plus seulement d'une survie de l'homme, mais bien d'une refondation ; des cendres du monde ancien peut surgir un homme nouveau, dont le mode de pensée sera "lavé" des vieilles habitudes, des démons du vieux monde.

Des circonstances de l'apocalypse le livre ne dit rien, ou si peu. On sait que le monde fut balayé par des "tempêtes de feu" et qu'il n'est plus que cendres : cendres des cadavres calcinés encore visibles dans les rues des grandes cités, cendres qui recouvrent tout et polluent l'air, obligeant les survivants à se protéger avec un masque et à s'emmitoufler dans de lourds vêtements munis de capuchons. Encore ne se fait-on une image précise de cet accoutrement qu'au fur et à mesure de l'histoire. Ce qui apparaît au début, c'est avant tout une double silhouette, celle de ce père et de ce fils, prolongée par celle du caddie dans lequel ils transportent leurs richesses : quelque nourriture trouvée ici et là, difficilement, divers objets susceptibles de servir un jour, ou qui servent déjà à la survie ordinaire. Et puis la route, bien sûr, "ce couloir froid", dit McCarthy, qui trace le parcours des personnages vers le sud. Car il fait froid, sur la route. Si les cendres couvrent tout, s'insinuent dans le corps de l'homme au point de le tuer lentement, polluent l'air, l'eau et la terre, elles cachent aussi le soleil ; le monde nouveau, ce monde de mort où l'homme est devenu un prédateur pour lui-même, est un monde sans soleil, un monde de journées sombres où les nuits sont des ténèbres sans aucun repère.

Tout le livre repose sur la relation entre ce père et ce fils. Comme toujours chez McCarthy, le dialogue se fond dans le récit, n'étant signalé que par les renvois à la ligne, sans guillemets ni tirets, et souvent sans verbes de parole. C'est l'aspect "organique" de l'écriture de McCarthy : les mots des personnages et ceux du narrateur forment un tout, de même que les personnages sont une part de leur environnement. McCarthy manie avec une précision encyclopédique les mots de cet environnement, qu'il soit minéral, végétal ou né de la main de l'homme. Impressionnant dans Méridien de sang, où il trace une véritable fresque "naturelle" où la nature absorbe littéralement l'homme et s'acharne à lui refuser l'autonomie qui le distinguerait de son environnement, le style de l'écrivain se fait ici plus simple, léger, sobre. Le lyrisme, toujours présent dans les images, qu'elles soient issues de la narration ou de l'esprit des personnages, ne cherche pas à s'emparer de pages entières ; au contraire, McCarthy s'emploie à le contenir, procédant par paragraphes courts, découpant ses pages en sections comme s'il veillait à ne pas se laisser entraîner. Cette sobriété profite aux deux personnages principaux, qui, pour le coup, détiennent cette autonomie que Méridien de sang refuse à ses créatures humaines. Le père et le fils se détachent d'autant mieux du décor de La route que ce décor est lui aussi réduit à quelques éléments caractéristiques. Certes, certains paysages, des maisons, la Ville parfois sont décrits ; mais ils ne le sont pas avec cette profusion hallucinée qui, dans Méridien de sang, charrie les personnages avec les pierres, les malaxant comme pour les amalgamer au décor. Les uns - ceux de Méridien - comme les autres - ceux de La route - ne cessent jamais de se déplacer, et ils cherchent tous à échapper à l'emprise de leur environnement, pour ne pas s'y fondre complètement et disparaître. Mais dans La route cette lutte de chaque jour (et le livre insiste sur la succession des jours, dans un mouvement binaire persistant, à quelques exceptions près au cours du voyage des deux personnages) possède la simplicité de l'objectif que poursuivent le père et l'enfant : suivre la route, s'en écarter le moins possible, ne jamais perdre de vue la finalité du voyage, sa seule raison d'être : survivre pour atteindre autre chose, pour permettre un renouveau, une renaissance, une refondation, peu importe le mot qu'on utilise. Tout le livre tend vers ce désir qui se confond souvent avec le rêve et dont la réalisation, d'ailleurs, reste à jamais incertaine.

Beaucoup de choses vont par deux dans La route. Tout, peut-être. Le père et l'enfant, la route et son en-dehors, les méchants et les gentils... Il est d'autant plus essentiel de dissocier les choses que le monde "nouveau", qui n'est fait que des cendres de l'ancien, cherche à les combiner dans un gris uniforme, à parachever son oeuvre de mort.

"Il sortit dans la lumière grise et s'arrêta et il vit l'espace d'un bref instant l'absolue vérité du monde. Le froid tournoyant sans répit autour de la terre intestat. L'implacable obscurité. Les chiens aveugles du soleil dans leur course. L'accablant vide noir de l'univers. Et quelque part deux animaux traqués tremblant comme des renards dans leur refuge. Du temps en sursis et un monde en sursis et des yeux en sursis pour le pleurer." (Page 119 de l'édition de poche "Points" Seuil)

Chaque jour est employé à survivre et chaque nuit, pour le père, à s'inquiéter de la survie de son enfant. La sienne n'importe, c'est de plus en plus visible à mesure que le roman avance, que pour autant qu'elle assure celle du fils. "Peut-être comprenait-il pour la première fois qu'aux yeux du petit il était lui-même un extraterrestre. Un être d'une planète qui n'existait plus. Dont les récits qu'il en faisait étaient suspects." (Page 139)

On ne trouvera pas dans La route une vision originale, insolite, d'un monde post-apocalyptique. Celui dans lequel McCarthy a placé ses personnages est au contraire très proche des visions déjà écrites et filmées ailleurs, dans La peste écarlate de Jack London aussi bien que dans les films à grand spectacle comme Mad Max ou Resident Evil Extinction. Il est aisé aussi de songer à La nuit des morts-vivants, à 28 jours plus tard ou à Le survivant devant les hordes cannibales décrites par l'écrivain, comme d'évoquer The World, the Flesh and the Devil, de Ranald McDougall, en associant solitude et errance dans une grande ville dévastée, comme le font plusieurs pages du roman. Il est clair, très vite, que ni le propos ni l'intérêt de La route ne résident dans cette peinture a minima de l'avenir de l'humanité.

On laissera plutôt parler Cormac McCarthy avant de refermer ce texte :

"Ils continuaient. Marchant sur le monde mort comme des rats tournant sur une roue. Les nuits d'une quiétude de mort et plus mortellement noires. Si froides. Ils parlaient à peine. Il toussait sans cesse et le petit le regardait cracher du sang. Marcher le dos voûté. Sale, en haillons, sans espoir. Il s'arrêtait et s'appuyait contre le caddie et le petit continuait puis s'arrêtait et se retournait et l'homme levait les yeux en pleurant et le voyait là debout sur la route qui le regardait du fond d'on ne sait quel inconcevable avenir, étincelant dans ce désert comme un tabernacle." (Page 241)

Et on rappellera que ce dont nous parle McCarthy n'est pas l'avenir de l'homme mais son présent avant tout. TLP

1. "Héritier de la Bible et de Shakespeare, de Hawthorne et de Faulkner, archaïque, lyrique et visionnaire, sensible à la beauté du monde, McCarthy est hanté par la violence des hommes et la question du Mal." Nathalie Crom, Télérama. Lire la critique complète (de No Country for the Old Men, en fait)

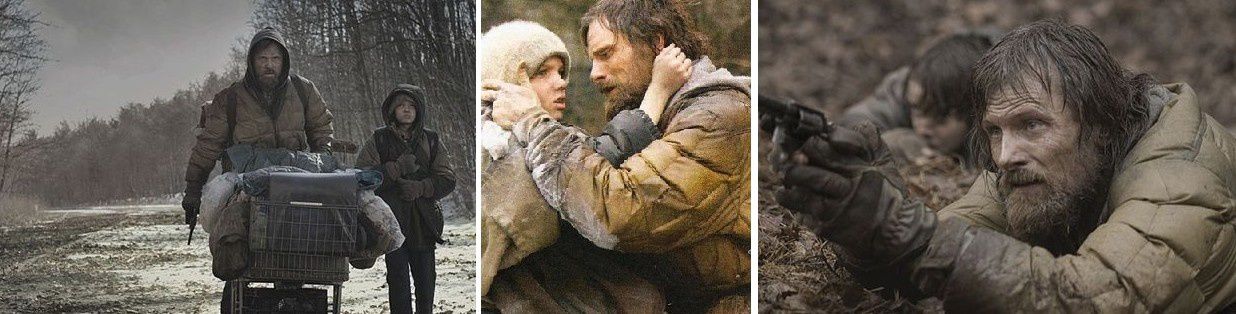

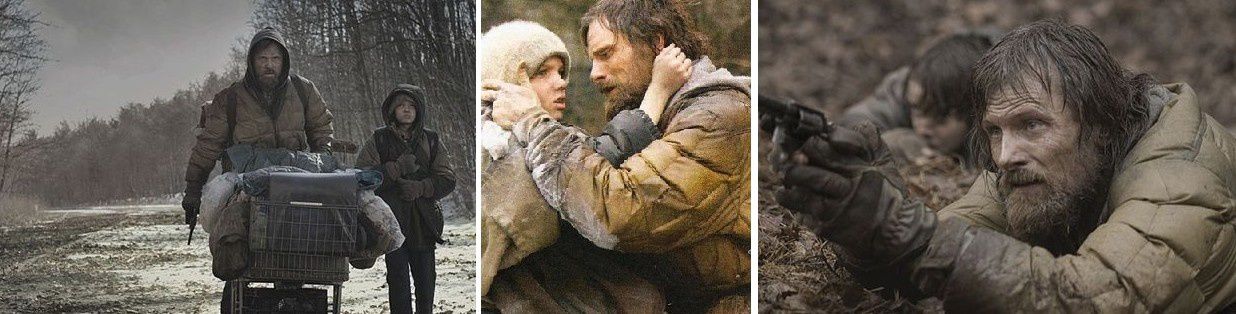

L'aventure de La route se poursuit... au cinéma dans l'adaptation de John Hillcoat avec Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee et (on en salive d'avance) Robert Duvall dans le rôle d'un Old Man dont on vous laisse tout découvrir en lisant le livre ! Et même si l'on aime bien Charlize Theron, on espère que le réalisateur n'aura pas fait une trop grande place à son personnage, car ce n'est pas l'objet du récit de McCarthy...

L'Olivier, 2008 - Seuil, "Points", 2009

Non, ce monde n'est pas pour l'homme

Non, ce monde n'est pas pour l'hommeLa route, de Cormac McCarthy, a obtenu le Prix Pulitzer en 2007. Voilà un point de départ honorable. De quoi donner envie de lire un livre qui, comme le proclame le bandeau rouge ajouté à l'édition en poche du Seuil, affiche déjà 170 000 lecteurs au compteur. D'autant qu'on parle beaucoup de McCarthy ces dernières années, à l'occasion par exemple de la sortie du film des frères Coen adaptant son roman No Country for Old Men (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, titre français original aujourd'hui remplacé par le titre américain, que le film a conservé), couronné aux Oscars 2008.

On aborde donc La route avec... quoi ? un sentiment de respect ? une sorte de religiosité accentuée par la couverture du livre, toute blanche, sillonnée seulement par les lettres rouges du titre et celles, noires, du nom de l'auteur et de la mention du Prix Pulitzer 2007 ? Les deux, sans doute. Il y a de la religiosité, de toute façon, dans la lecture de McCarthy ; dans son style parfois haché, parfois ample, qui assène des notations descriptives sous forme de phrases non verbales et développe les actions parfois les plus ordinaires des personnages à grand renfort de "et" répétitifs. Ce qui fait que ses livres ont quelque chose, non pas d'incantatoire peut-être, mais de poétique. Télérama a dit de lui, ou de l'un de ses livres : "Lyrique et visionnaire." 1 Lyrique, oui, parce qu'on est forcé de le suivre dans des phrases qui charrient des émotions individuelles et universelles ; visionnaire, parce que ses pages sont ponctuées de visions sur l'homme, sa place dans la nature, son devenir, déclinées au moyen de comparaisons et de métaphores qui se glissent dans les plis de l'écriture et donnent brusquement un sens métaphysique à la réalité la plus triviale.

La route ne fait pas exception. On est d'emblée plongé dans la problématique de l'homme au sein de la nature, puisque le cadre du livre est un monde post-apocalyptique où ne survivent que des "humains" devenus cannibales, sanguinaires, se déplaçant en hordes et affectionnant spécialement la chair des petits enfants, qu'ils violent, peut-être, avant de les consommer plus... crûment ; et quelques autres, isolés, survivants à double titre puisqu'ils ont survécu à la fin du monde et doivent survivre, désormais, à l'appétit de leurs congénères. Le sont-ils d'ailleurs, congénères ? Quel rapport entre ces survivants "normaux" et les hordes cannibales et bestiales qui surgissent par intervalles dans les pages du roman ? Appartiennent-ils, tous, à la même race humaine ?

Ce ne sont pas les hordes qui intéressent le romancier. Mais d'abord deux des survivants "normaux". Les personnages, eux, parlent des "gentils" et des "méchants". Et ils appartiennent au camp des gentils. Ce sont un père et son fils. On ne connaîtra jamais leurs noms car ils sont avant tout, et essentiellement, un père et son fils. Un homme rescapé de l'ancien monde, qui sait qu'il ne survivra pas longtemps dans le nouveau, et un enfant dont les seuls souvenirs sont ceux du monde nouveau, dont il représente l'avenir. S'il survit. Tous deux "portent le feu", expression que le père a apprise au fils et qui ne prend son sens que vers la fin du roman ; au début, on peut avoir l'impression que "porter le feu" signifie "avoir une arme" : c'est le revolver qui constitue leur ultime rempart contre la barbarie des "méchants". L'arme dont le père a juré de se servir pour tuer son fils afin de lui épargner un sort cruel, le cas échéant ; elle contient deux balles, d'abord : une pour l'enfant, une pour le père. Puis une seule, après que le père a dû tuer l'un de ces barbares pour préserver la vie de son enfant. Une seule, c'est assez pour tuer le fils, pas pour permettre au père de le suivre "dans les ténèbres". A moins qu'il faille de nouveau s'en servir, et renoncer à la promesse faite au fils.

Puis ce "feu" prend un autre sens, à mesure que l'on évoque la "lumière" que portent les deux survivants. Celle d'un homme qui a survécu, qui survit encore, et qui s'accroche à un avenir possible. Car le père et le fils, son petit garçon dont on ne dit pas l'âge (le connaissent-ils seulement ? on pense que non) mais qui parle comme un enfant de six à neuf ans, tout juste, ont un but. Ils suivent 'la route" qui traverse tout le pays, vers le sud, où ils espèrent trouver... quoi ? un sort meilleur, une perspective, d'autres "gentils" peut-être. Un peu de tout cela, sûrement. C'est leur voyage que racontent les pages du roman, en "épisodes" plus ou moins développés, séparés seulement par des blancs, des vides, sans chapitre, sans division autre que ces interlignes où la chronologie se perd, où la réalité, parfois, bascule dans le rêve, et inversement. Le "feu", au fur et à mesure qu'ils avancent sur la route, devient alors clairement le symbole de ce que représentent ces survivants, et particulièrement l'enfant : la possibilité d'une renaissance, plus seulement d'une survie de l'homme, mais bien d'une refondation ; des cendres du monde ancien peut surgir un homme nouveau, dont le mode de pensée sera "lavé" des vieilles habitudes, des démons du vieux monde.

Des circonstances de l'apocalypse le livre ne dit rien, ou si peu. On sait que le monde fut balayé par des "tempêtes de feu" et qu'il n'est plus que cendres : cendres des cadavres calcinés encore visibles dans les rues des grandes cités, cendres qui recouvrent tout et polluent l'air, obligeant les survivants à se protéger avec un masque et à s'emmitoufler dans de lourds vêtements munis de capuchons. Encore ne se fait-on une image précise de cet accoutrement qu'au fur et à mesure de l'histoire. Ce qui apparaît au début, c'est avant tout une double silhouette, celle de ce père et de ce fils, prolongée par celle du caddie dans lequel ils transportent leurs richesses : quelque nourriture trouvée ici et là, difficilement, divers objets susceptibles de servir un jour, ou qui servent déjà à la survie ordinaire. Et puis la route, bien sûr, "ce couloir froid", dit McCarthy, qui trace le parcours des personnages vers le sud. Car il fait froid, sur la route. Si les cendres couvrent tout, s'insinuent dans le corps de l'homme au point de le tuer lentement, polluent l'air, l'eau et la terre, elles cachent aussi le soleil ; le monde nouveau, ce monde de mort où l'homme est devenu un prédateur pour lui-même, est un monde sans soleil, un monde de journées sombres où les nuits sont des ténèbres sans aucun repère.

Tout le livre repose sur la relation entre ce père et ce fils. Comme toujours chez McCarthy, le dialogue se fond dans le récit, n'étant signalé que par les renvois à la ligne, sans guillemets ni tirets, et souvent sans verbes de parole. C'est l'aspect "organique" de l'écriture de McCarthy : les mots des personnages et ceux du narrateur forment un tout, de même que les personnages sont une part de leur environnement. McCarthy manie avec une précision encyclopédique les mots de cet environnement, qu'il soit minéral, végétal ou né de la main de l'homme. Impressionnant dans Méridien de sang, où il trace une véritable fresque "naturelle" où la nature absorbe littéralement l'homme et s'acharne à lui refuser l'autonomie qui le distinguerait de son environnement, le style de l'écrivain se fait ici plus simple, léger, sobre. Le lyrisme, toujours présent dans les images, qu'elles soient issues de la narration ou de l'esprit des personnages, ne cherche pas à s'emparer de pages entières ; au contraire, McCarthy s'emploie à le contenir, procédant par paragraphes courts, découpant ses pages en sections comme s'il veillait à ne pas se laisser entraîner. Cette sobriété profite aux deux personnages principaux, qui, pour le coup, détiennent cette autonomie que Méridien de sang refuse à ses créatures humaines. Le père et le fils se détachent d'autant mieux du décor de La route que ce décor est lui aussi réduit à quelques éléments caractéristiques. Certes, certains paysages, des maisons, la Ville parfois sont décrits ; mais ils ne le sont pas avec cette profusion hallucinée qui, dans Méridien de sang, charrie les personnages avec les pierres, les malaxant comme pour les amalgamer au décor. Les uns - ceux de Méridien - comme les autres - ceux de La route - ne cessent jamais de se déplacer, et ils cherchent tous à échapper à l'emprise de leur environnement, pour ne pas s'y fondre complètement et disparaître. Mais dans La route cette lutte de chaque jour (et le livre insiste sur la succession des jours, dans un mouvement binaire persistant, à quelques exceptions près au cours du voyage des deux personnages) possède la simplicité de l'objectif que poursuivent le père et l'enfant : suivre la route, s'en écarter le moins possible, ne jamais perdre de vue la finalité du voyage, sa seule raison d'être : survivre pour atteindre autre chose, pour permettre un renouveau, une renaissance, une refondation, peu importe le mot qu'on utilise. Tout le livre tend vers ce désir qui se confond souvent avec le rêve et dont la réalisation, d'ailleurs, reste à jamais incertaine.

Beaucoup de choses vont par deux dans La route. Tout, peut-être. Le père et l'enfant, la route et son en-dehors, les méchants et les gentils... Il est d'autant plus essentiel de dissocier les choses que le monde "nouveau", qui n'est fait que des cendres de l'ancien, cherche à les combiner dans un gris uniforme, à parachever son oeuvre de mort.

"Il sortit dans la lumière grise et s'arrêta et il vit l'espace d'un bref instant l'absolue vérité du monde. Le froid tournoyant sans répit autour de la terre intestat. L'implacable obscurité. Les chiens aveugles du soleil dans leur course. L'accablant vide noir de l'univers. Et quelque part deux animaux traqués tremblant comme des renards dans leur refuge. Du temps en sursis et un monde en sursis et des yeux en sursis pour le pleurer." (Page 119 de l'édition de poche "Points" Seuil)

Chaque jour est employé à survivre et chaque nuit, pour le père, à s'inquiéter de la survie de son enfant. La sienne n'importe, c'est de plus en plus visible à mesure que le roman avance, que pour autant qu'elle assure celle du fils. "Peut-être comprenait-il pour la première fois qu'aux yeux du petit il était lui-même un extraterrestre. Un être d'une planète qui n'existait plus. Dont les récits qu'il en faisait étaient suspects." (Page 139)

On ne trouvera pas dans La route une vision originale, insolite, d'un monde post-apocalyptique. Celui dans lequel McCarthy a placé ses personnages est au contraire très proche des visions déjà écrites et filmées ailleurs, dans La peste écarlate de Jack London aussi bien que dans les films à grand spectacle comme Mad Max ou Resident Evil Extinction. Il est aisé aussi de songer à La nuit des morts-vivants, à 28 jours plus tard ou à Le survivant devant les hordes cannibales décrites par l'écrivain, comme d'évoquer The World, the Flesh and the Devil, de Ranald McDougall, en associant solitude et errance dans une grande ville dévastée, comme le font plusieurs pages du roman. Il est clair, très vite, que ni le propos ni l'intérêt de La route ne résident dans cette peinture a minima de l'avenir de l'humanité.

On laissera plutôt parler Cormac McCarthy avant de refermer ce texte :

"Ils continuaient. Marchant sur le monde mort comme des rats tournant sur une roue. Les nuits d'une quiétude de mort et plus mortellement noires. Si froides. Ils parlaient à peine. Il toussait sans cesse et le petit le regardait cracher du sang. Marcher le dos voûté. Sale, en haillons, sans espoir. Il s'arrêtait et s'appuyait contre le caddie et le petit continuait puis s'arrêtait et se retournait et l'homme levait les yeux en pleurant et le voyait là debout sur la route qui le regardait du fond d'on ne sait quel inconcevable avenir, étincelant dans ce désert comme un tabernacle." (Page 241)

Et on rappellera que ce dont nous parle McCarthy n'est pas l'avenir de l'homme mais son présent avant tout. TLP

1. "Héritier de la Bible et de Shakespeare, de Hawthorne et de Faulkner, archaïque, lyrique et visionnaire, sensible à la beauté du monde, McCarthy est hanté par la violence des hommes et la question du Mal." Nathalie Crom, Télérama. Lire la critique complète (de No Country for the Old Men, en fait)

L'aventure de La route se poursuit... au cinéma dans l'adaptation de John Hillcoat avec Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee et (on en salive d'avance) Robert Duvall dans le rôle d'un Old Man dont on vous laisse tout découvrir en lisant le livre ! Et même si l'on aime bien Charlize Theron, on espère que le réalisateur n'aura pas fait une trop grande place à son personnage, car ce n'est pas l'objet du récit de McCarthy...