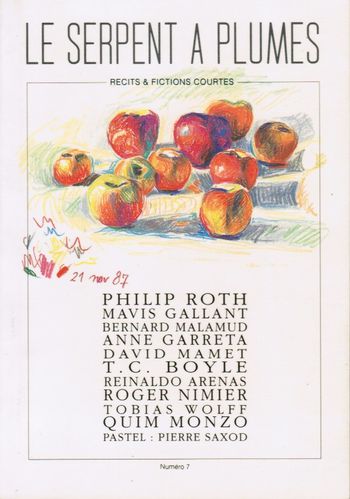

LE SERPENT A PLUMES, recueil de textes courts

Le Serpent à Plumes, 1990 (édition originale) – 1993 (réédition en format de poche)

Rééditée au format de poche, la revue Le Serpent à Plumes proposait des nouvelles d’écrivains du monde entier, dans des numéros parfois thématiques. Le n°7 est consacré à l’Amérique du Nord – bien qu’on y trouve une nouvelle française, une cubaine et une espagnole (sur un total de dix et un entretien avec Philip Roth).

Rééditée au format de poche, la revue Le Serpent à Plumes proposait des nouvelles d’écrivains du monde entier, dans des numéros parfois thématiques. Le n°7 est consacré à l’Amérique du Nord – bien qu’on y trouve une nouvelle française, une cubaine et une espagnole (sur un total de dix et un entretien avec Philip Roth).

Philip Roth et Les Faits

L’ensemble est hétéroclite. La Lettre à Zuckerman de Philip Roth est extraite de son livre autobiographique Les Faits ; l’écrivain s’y adresse à son personnage, Zuckerman, héros de plusieurs de ses romans, et lui explique pourquoi il a décidé d’écrire un texte autobiographique plutôt qu’un récit imaginaire. Suit un entretien de Jonathan Brent avec Philip Roth, où l’écrivain s’explique sur sa démarche et développe sa perception des Faits. Dans ces deux textes, Roth explique qu’il a toujours conçu l’écriture non comme une création ex nihilo, non comme un acte autobiographique, mais comme une création à partir de faits empruntés à sa vie, sélectionnés selon leur intérêt puis retravaillés de manière à fournir le matériau d’une fiction intéressante – plus intéressante que ne le seraient les faits rapportés tels quels. Puis, à la suite d’une dépression consécutive à une maladie, il a éprouvé la nécessité d’un « retour à soi », d’une introspection qui l’a conduit à écrire, cette fois, un texte réellement autobiographique. Les Faits, donc. Son intention était de retrouver, grâce à des faits survenus au cours de son existence, l’origine de l’écrivain qu’il était, l’origine de son désir d’écrire et de sa conception de l’écriture. « Je n’avais jamais ainsi étalé ma vie », écrit-il, « mais plutôt, comme je l’ai dit, cherché en elle les seuls éléments susceptibles d’être travestis. » En entreprenant le cheminement inverse, c’est-à-dire écrire sans rien travestir, Roth souhaite se démythifier, revenir à la source même de son identité.

Dans son entretien avec Jonathan Brent, Roth s’explique en outre sur son sentiment – redécouvert grâce à cette introspection – d’être fondamentalement américain. Juif et américain. Il compare les Etats-Unis et l’Angleterre sous l’angle de leurs attitudes culturelles antithétiques : d’un côté, le brassage américain qui génère une tension propice à la découverte et à l’innovation, de l’autre l’exclusion anglaise qui conduit au conservatisme. L’Amérique, selon Roth, est animée par une « tension tumultueuse » ; « Je veux autant parler de la tension intellectuelle et littéraire que de la tension qui se trouve derrière toute la camelote américaine, cette tension engendrée par le drame historique américain, mouvements et déplacements massifs, une classe sociale qui recouvre l’autre, une région qui supplante l’autre, une minorité qui empiète sur l’autre, et les médias qui cannibalisent les œuvres. » Cette tension favorise « les conflits culturels et politiques – et surtout les contradictions raciales et linguistiques ». Rien de comparable en Angleterre, où un tel brassage de population, un « brassage national de gens et de perspectives totalement étrangers les uns aux autres », n’a jamais existé.

L’écrivain américain – amené à ces remarques par un séjour prolongé en Angleterre – réfléchit également à la part active prise par les Juifs dans la formation de la culture européenne du début du siècle à l’avènement d’Hitler. Selon lui, « il est impossible de rendre compte de la transformation qui se fit dans le domaine de l’art et des idées, depuis le début du siècle jusqu’à l’avènement d’Hitler, à Prague, à Varsovie, à Berlin et à Vienne, sans prendre en considération l’apport vital des Juifs de l’après-émancipation, comme artistes, critiques, éditeurs, journalistes, comédiens et psychanalystes, mais aussi comme consommateurs passionnés de ce qui était nouveau, étrange et difficile en art. » La conséquence de cette activité, « une subversion soutenue du conventionnel et du traditionnel », n’a pu exister en Angleterre où l’organisation de la société en classes rigides a encouragé une « culture monolithique » fondée sur l’exclusion.

Je passerai rapidement sur les quelques nouvelles du recueil qui ne m’ont pas inspiré grand chose. A commencer par celle de Mavis Gallant, auteure québécoise, intitulée Le Royaume des cieux, et qui met en scène les réflexions amères d’un universitaire ayant passé vingt-quatre années de sa vie à étudier une communauté à laquelle personne ne s’intéresse. C’est le portrait d’un homme enfermé dans un mode de pensée qui le coupe du monde entier, de sa famille aussi bien que de la communauté même qu’il a passé sa vie à étudier. Le ton décalé de la nouvelle m’a laissé assez indifférent, je l’avoue, à son propos. La même remarque vaut pour Pâris et Lorraine, du Français Roger Nimier, journal d’un enseignant en 1959, dont le point de vue sur le monde qui l’entoure témoigne d’une sorte d’amoralité finalement assez terne.

Les autres nouvelles se répartissent en deux inspirations : les unes s’inscrivent dans la banalité du quotidien pour en tirer une réflexion sur le sens de la vie et le traitement de l’insolite au sein de la plus grande banalité ; les autres s’ouvrent au fantastique et invitent à une méditation sur la nature de la modernité et celle du désir.

Dans la première « famille » se trouvent Le pantalon de cheval de Bernard Malamud, Vol d’Annie Garréta et Les biens terrestres de Tobias Wolff. La nouvelle de Malamud met en scène un fils et son père ; le premier refuse de suivre la voie déjà tracée par le premier, artisan boucher qui souhaite voir sa progéniture intégrer la boutique et poursuivre l’entreprise familiale. Le fils, lui, âgé de seize ans, ne rêve que de chevaux et a employé ses maigres économies à s’acheter une paire de pantalons de cheval, qu’il entend porter constamment pour marquer sa volonté d’émancipation. La nouvelle prend la forme d’une guerre plus ou moins larvée, au cours de laquelle le père découpe au hachoir le précieux pantalon, le fils se retrouve enfermé dans la chambre froide alors qu’il cherche à dépecer le chat du paternel, et au terme de laquelle le fils renonce à ses rêves et endosse le vêtement et le rôle que lui a toujours destinés son géniteur. Le style est concis, direct, et le dénouement baigne dans une résignation toute mélancolique. Annie Garréta, elle, met en scène une narratrice qui s’exprime à la première personne : au cours d’un voyage transatlantique en avion, elle supporte l’attitude invasive d’une jeune femme en mal d’expériences nouvelles, qu’elle repousse ; puis, larguée par la femme avec laquelle elle entretenait une liaison sporadique, elle se surprend elle-même à fondre sur une victime accostée dans un café et à se suspendre au bras de la malheureuse effrayée ! De nouveau un style direct, au plus près du personnage, acheminant le lecteur vers une conclusion en forme de pirouette humoristique. Enfin, Les biens terrestres suit le parcours de Davis, un homme tout à fait ordinaire, si ce n’est une répugnance viscérale à travestir la vérité, de l’achat compulsif d’une belle voiture au vol de l’automobile. La banalité de nouveau porte le récit, où Tobias Wolff conserve une attitude totalement neutre à l’égard de son personnage, dont le parcours apparaît en définitive comme une errance à travers une vie ennuyeuse qui ne conduit jamais bien loin. La voiture s’impose comme la métaphore d’une volonté de briller pour tromper l’insipidité d’une vie sans relief – volonté contredite par une série d’incidents qui ne parviennent jamais à sortir Davis de son insignifiance. L’homme apparaît finalement plus soucieux d’attirer l’attention que de donner un sens à son existence.

Dans la seconde « famille », Pluie de sang de T. C. Boyle et Mona de Reinaldo Arenas retiennent peut-être davantage l’attention parce qu’elles s’éloignent de la banalité pour privilégier son contraire, l’insolite.

Pluie de sang de T. C. Boyle

Dans Pluie de sang, Boyle imagine qu’une pluie d’hémoglobine s’abat soudain sur le monde, confinant dans leur maison un groupe de jeunes gens tout à fait conformes à l’image que l’on se fait de l’humanité ordinaire dans nos sociétés modernes. Musique, alcool, drogue, rire et insouciance sont soudain contrariés par une pluie monstrueuse qui semble ne plus devoir s’arrêter, jusqu’à engloutissement du monde. Boyle souligne le contraste entre l’insouciance de ses protagonistes et les malheurs du monde, auxquels ils sont insensibles bien que surinformés : la télé diffuse des images d’enfants mourant de faim tandis que les jeunes gens bâfrent sans retenue ; les photographies de l’un d’eux, représentant des taudis (photos en noir et blanc, artifice qui témoigne ici d’une réduction de la réalité à un motif esthétique), sont exposées sur les murs au-dessus d’objets de consommation témoignant du confort et de la sophistication. Ces mêmes objets serviront plus tard de barricade dérisoire pour tenter d’empêcher le sang d’entrer dans la maison : « Le sang ayant commencé à passer sous la porte de devant, Isabelle y avait jeté un sac de vingt-cinq kilos de litière à chat afin d’en éponger un peu. Par-dessus, nous avions érigé une manière de digue faite d’autres matériaux absorbants du genre paquets de pâte à gâteaux toute prête, vieux numéros de la revue Cosmopolitan, couvertures électriques, dictionnaires d’italien, coussins, chiens (trois) et boîtes de Tampax. » La réaction des personnages à la pluie rouge est à l’image de leur insouciance : ils préfèrent s’enfermer, manger, fumer de l’herbe et dormir plutôt que de chercher une explication ou une issue. Toutes activités qui sont désignées explicitement comme un repliement sur soi, une fermeture au monde : alors que le rouge est décrit comme « la couleur de la vie », Boyle note que la musique « explosa dans la pièce, la remplit et ferma hermétiquement, figea le martèlement du sang sur les vitres ». Confronté à l’omniprésence du sang qui ne se contente pas d’engloutir l’extérieur mais s’insinue dans la maison, recouvre les murs et abîme irrémédiablement les vêtements, le narrateur s’incline : « Je décidai d’aller me laver et de me recoucher : affronter la vie pouvait attendre. » Un autre déclare : « Allez , on se tape un gros tas de hasch et on oublie. » Si le hasch ne suffit plus et que le sommeil ne vient pas, on avale « deux Tuinal » et on demande à n’être surtout pas réveillé quoi qu’il arrive. Isabelle résume la pensée générale : elle « déclara que le mieux était d’aller se coucher. Elle exprima aussi l’espoir qu’après un bon somme, nous retrouvions tous un monde enfin revenu à ses esprits, Dieu seul savait comment. »

Les images qui s’imposent naturellement aux esprits de ces protagonistes sont issues de l’enfance et témoignent d’une incapacité à s’en extraire, voire d’un désir de régression matricielle : recouvert de sang, le narrateur se voit en « nouveau-né ruisselant de sang et de mucus, nourrisson sortant tout chaud du ventre maternel » ; contemplant la maison envahie par le rouge, il note : « A croire que nous avions chaussé des lunettes en mica rouge comme lorsque, enfants, nous voulions regarder des bandes dessinées en trois dimensions. »

Vision d’apocalypse en rouge vif, Pluie de sang évoque le finale des Oiseaux de Hitchcock. Boyle y décrit une jeunesse infantilisée et rendue incapable de réagir à une situation anormale, incapable même d’en prendre la mesure : le narrateur admet son inquiétude mais on s’inquiète surtout, au cours de cette réclusion forcée, de l’ennui causé par l’impossibilité de sortir et des dommages causés à un peignoir et de jolis chaussons duveteux, ou à une BMW qui a quand même coûté un max et qui se révèle d’une inutilité absolue, rapidement embourbée dans la terre gorgée de sang. Comprendre et agir semblent deux notions qui effleurent à peine l’esprit des protagonistes : il n’y a rien à faire, que s’en remettre à Dieu. L’image finale est celle de corps entremêlés qui se rassurent en cherchant la chaleur des autres : une image purement animale, qui résume ce que l’humanité est devenue.

Mona de Reinaldo Arenas

Mona de Reinaldo Arenas (dont on nous présente ici une version tronquée) est un conte fantastique sur le désir. Le héros-narrateur est un jeune et séduisant agent de sécurité du Wendy’s de New York dont le titre de gloire – et semble-t-il l’unique raison de vivre – est d’entraîner dans son lit la quasi totalité des clientes de l’établissement (pour peu qu’elles soient séduisantes, ce qu’elles semblent être presque toutes). Tout est léger dans le début de cette nouvelle, et bien sûr on s’attend à voir paraître rapidement l’objet du récit. Surprise : cette créature à la silhouette divine et aux cheveux flamboyants ne se prénomme pas Mona, comme le laissait penser le titre, mais Elisa. On comprend vite cependant que ce n’est là qu’un nom d’emprunt car la troublante et sensuelle apparition est susceptible de finalement changer de nom aussi aisément qu’elle change d’apparence au cours de l’histoire.

Dès la rencontre, les signes se multiplient indiquant qu’Elisa est une créature fantastique. Le lecteur est suspendu au fil du récit dans l’attente de découvrir la nature « réelle » d’Elisa, dont la présence fascine le narrateur, littéralement ensorcelé. Leur relation est charnelle et intense. Lorsque, désireux d’en apprendre davantage sur elle, le narrateur entreprend de la suivre après un de leurs rendez-vous, il entraîne le lecteur dans une série de révélations aussi fascinantes que la créature elle-même. Jusqu’à un dénouement qui donne tout son sens au titre, et à la fascination protéiforme qu’exerce la charmante Elisa. Une nouvelle dense, vénéneuse et sensuelle, dont on reste captif jusqu’au dernier mot.